»Wie die Vergangenheit die Gegenwart einholt«

Von Burga Kalinowski

Für die Redaktion sind Leserbriefe gewissermaßen das Salz in der Suppe. Ich wollte wissen: Wer sind die Leute, die uns schreiben. Mit etwa 30 Lesern habe ich telefoniert, 16 besucht. Die Spur der Briefe führte quer durch Land und Geschichte(n), zu Erinnerungen in Ost und West, in die Kämpfe der Zeit für Frieden und Gerechtigkeit.

Lieber Achim Seider, die meisten Ihrer Leserbriefe habe ich gelesen. Über Klimakleber und Ihr Verständnis dafür, über die Linken und deren realitätsfremde Annahme – freundlich gesagt – am Katzentisch einer Regierung, Verhältnisse verändern oder gar Kriege um die Neuaufteilung der Welt verhindern zu können. Über Arbeit, Gerechtigkeit und Armut haben Sie geschrieben, über Geldtheorie, die Dauerkrisen des Kapitalismus, Krieg und schließlich gefragt: »Was, wenn sich da etwas zusammenbraut, das uns unendlich wirksamer als Covid umbringen könnte?« In Ihrer Zuschrift »Keine Zeit mehr für Faseleien« am 18. März (siehe Kasten) denken Sie über »gehbare Wege zu einer friedvollen und menschengerechten Gesellschaft« nach. Also über die Zukunft der Welt. Wirklich, ein großes Wort. Andererseits war Zukunft schon immer Ihr Ding: Das lernten Sie in der Schule. Geschichte, Deutsch, im Abenteuer des Lesens, von friedlicher Zukunft hörten sie im Dorf und aus der LPG. Die Erfahrung kollektiver Arbeit und gemeinsamer Erfolge gehört dazu – und wenn es ein kleiner Sportplatz war oder die Uferbefestigung an der Ilm neu aufgemauert wurde.

Am Gelernten festhalten

Der Zukunft entgegen – ob als Student an der Hochschule für Ökonomie in Berlin oder an der Universität Tbilissi, oder später an der Parteihochschule der SED und als Funktionär im Prenzlauer Berg – wenn ich Sie richtig verstanden habe, Zukunftsdenken trotz politischer Fehler und Enttäuschungen dieser Jahre, »bis der Laden zusammenbrach. Mein Land«. Als es mehr Fragen als Antworten gab, und gute Leute aus der Praxis wie ihr Schulfreund Ralph, Elektroinstallateur im EOW Weimar, nichts mehr hören wollten – selbst dann haben Sie den Sozialismusgedanken nicht aufgegeben. Wegen unserer Zukunft, sagen Sie. Sonst gibt es keine. Ich finde, das passt zu Ihrem Leben. Immer hängt Vergangenheit dran.

Bei Ihnen, wie auch bei Doris Feuerbach aus Erfurt, die im Wohngebiet »Roter Berg« Flüchtlinge betreut und 1968 ihren DKP-Mann aus dem Westen in die DDR hinein heiratete. Vergangenheit schließlich auch bei Ralph Dobrawa, dem Rechtsanwalt aus Gotha, der an Professor Kaul erinnert, über Antifaschismus in der DDR spricht und seinen Bruder, der Pfarrer ist, fragen will, warum das Wort des Papstes für Friedensverhandlungen ignoriert wird. Hält sich die deutsche Christenheit raus aus allem?

Rückblick in die Vergangenheit: Um Zukunft geht es auch in der Broschüre »Der deutsche Zweijahrplan für 1949–50. Wirtschaftsplan für 1948 zur Wiederherstellung und Entwicklung der Friedenswirtschaft in der SBZ«, Dietz-Verlag 1948. Der Band befand sich im Bestand der Willi-Bredel-Bibliothek in Rostock. Sonderbarerweise landete er 1990 nicht auf dem Müll, wie damals bei DDR-Büchern üblich, sondern in einem Antiquariat. Klingt vielleicht verrückt, aber es liest sich spannend. Zeitreise in Alltag und Politik der SBZ 1948. An allem herrschte Mangel: Stahl- und Walzwerke, Himbeereis mit Sahne, Kohle, Papier für Bücher, Getreide, neueste Damenmode. Kleines Beispiel: Für das 2. Halbjahr 1948 standen lediglich 1.170.000 Paar Lederschuhe zur Verfügung, und 5.400.000 Paar aus was auch immer. Reichte vorne und hinten nicht. Für das Jahr 1950 legt der Plan gewissermaßen eine schrittweise Verbesserung fest: »In der SBZ wird jede Person mit einem Paar Schuhe versorgt werden können.« Nicht zu vergessen weitere 20 Millionen Paar Sohlen und Absätze aus Kunststoff. Das berühmt-berüchtigte Igelit, von dem jeder wusste, »davon kriegste im Sommer Schweißfüße und im Winter Eisbeine«. Produziert in den Buna-Werken Schkopau.

Wegen der Genauigkeit google ich Igelit und komme – soviel Platz muss jetzt für einen kleinen Umweg sein – auf diese Sache: Als technischer Direktor des Werkes Buna Schkopau fungierte bis 1945 ein Wilhelm Biedenkopf, Direktor der I. G. Farbenindustrie, Sitz Frankfurt am Main. Er trug den »Ehrentitel« Wehrwirtschaftsführer, bekam das Ritterkreuz zum Kriegsverdienstkreuz verliehen und als Mitwisser der Verbrechen in Auschwitz einen Eintrag im Braunbuch der DDR, 1965, »Kriegs- und Naziverbrecher in der BRD«. Anfang Juli 1945 übernahm die Rote Armee von der US-Armee Mitteldeutschland und damit das Werk Schkopau. Direktor Biedenkopf und Familie wurden von den Amerikanern eilig nach Hessen evakuiert. Evakuiert?! Sicherheitshalber? Möglich: Am 27. Januar 1945 hatten die Russen Auschwitz befreit. Die Soldaten der Roten Armee finden nur noch 7.000 Überlebende vor, unter ihnen etwa 180 Kinder. Auf dem Gelände von Auschwitz-Birkenau ordentlich sortiert 115.063 Kleidungsstücke für Säuglinge und Kinder bis zu zehn Jahren. Deutsche Gründlichkeit. Die Beweise der profitablen Mittäterschaft der IG Farben und ihrer Chefs am Judenmord waren unübersehbar. Dennoch kamen die 23 Angeklagten im Nürnberger IG-Farben-Prozess (1947/48) vor dem amerikanischen Militärgericht glimpflich davon. Wilhelm Biedenkopf blieb sogar ohne Anklage, lebte – vielleicht als Mitläufer entnazifiziert, ein Vorgang, zutreffend als Persilschein gehandelt – gut beschäftigt in der BRD. Vermutlich freute er sich, als 1990 die DDR und die VEB, Buna war eines der fünf größten Industriekombinate der DDR, den Bach runtergingen, die Russen endlich abzogen – und sein Sohn Kurt 1990 CDU-Ministerpräsident (»König«) von Sachsen und überhaupt alles schön wurde. Feierlaune im Wertewesten, Belebung der Börsen. Der Slogan »Freiheit statt Sozialismus«, 1976 schon mal von der CDU genutzt, wurde nach der »Wende« Wahlkampfparole von DSU und FDP, 2019 der AfD. Passt.

1990 war es damit vorbei, dass irgendwelche kommunistischen Habenichtse wie 1948 im Zweijahrplan wahrhaftig aufschreiben konnten, »dass in der sowjetischen Besatzungszone kein Betrieb mehr den Großaktionären der Konzerne von Siemens und AEG, den Kuponabschneidern des Flick-Konzerns oder den Bankherren der Dresdner Bank gehört«. Erledigt: Nach 40 Jahren und einem Jahr kam die kapitalistische Welt wieder in Ordnung – sozusagen – fast wie früher und so wie heute: Auf direktem Weg ging es von »(ver)blühenden Landschaften« vorwärts in die verordnete Kriegsbereitschaft 2024. Von Zukunft in Ihrem Sinne konnte nicht mehr die Rede sein. Die Linke packte ein und siedelt nun am Rande des bürgerlichen Parlamentarismus, der Geist der Internationale wurde verteufelt – die Internationale des Kapitals übernahm wieder die Herrschaft. Das war klar.

Genau das Gegenteil hatte nach 1945 in der SBZ, dann DDR, stattgefunden. »Nie wieder Krieg« wurde Staatsdoktrin und mit den Jahren auch das Leben besser. Wieder zurück zum Zweijahrplan 1949/50 und zur damaligen Lage: »Es geht zur Zeit zweifellos um die Verbesserung der unmittelbaren Lebenslage unseres Volkes, aber zugleich – und das mit allem Nachdruck – um die Sicherung einer Zukunft, die keine Arbeitslosigkeit und keine Wirtschaftskrisen kennt, einer Zukunft, in der die Wirtschaft im Dienst des Volkes steht und des Volkes Wille oberstes Gesetz ist.« Lieber Joachim Seider, das hört sich an, als hätten Sie es geschrieben.

»Das Land kümmert sich um mich«

In einem unserer Gespräche erinnert Seider sich an früher. Früher ist Kindheit in Oettern, ein kleines Dorf im Tal der Ilm zwischen Weimar und Bad Berka. Nichts Besonderes. Für ihn schon.

Ein Thüringer, 1949 im Gründungsjahr der DDR geboren. Tatsächlich fing hier seine Zukunft an. Ohne sein Dazutun und fast exemplarisch vor allem für die enddreißiger, vierzigerer und fünfziger Jahrgänge: Krieg, Kriegsende, SBZ, DDR. Nun macht was draus. Es ist die Geschichte der Zeit, und er wächst buchstäblich mit ihr auf. Es wird seine Geschichte.

Die Alternative beginnt mit einem radikalen Umbau der kapitalistischen Verhältnisse: Bodenreform, Enteignungen, Verstaatlichung der Banken, Kultur für alle, Brechung des Bildungsprivilegs und wer weiß, was noch. Im proklamierten ersten deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staat werden die Kinder von Arbeitern und Bauern bevorzugt – konkret: Ihnen standen nun endlich politisch, moralisch, gesetzlich alle Bildungswege offen, natürlich auch den Flüchtlingskindern. Keine zerstückelte Bildungslandschaft. Keine teuren Privatschulen. Kein Schulgeld, Bücher preiswert und (meist) kostenfrei. Ja, so war das. Nicht für alle, aber für Millionen Menschen der Anfang von Freiheit – falls einer von Freiheit reden will.

Wie sah das in einem 450-Seelen-Dorf, heute rund 120 Einwohner, aus? Erstmals nicht der Knecht vom reichen Bauern sein. Als Flüchtlingsfamilie nicht betteln müssen um ein Dach überm Kopf. Ein kleines Zuhause haben, aber keine 25 Pfennige für den Landfilm. Holz im Wald sammeln und die Hosen des älteren Bruders auftragen. Seine Schultüte war klein, der Lehrer freundlich und Joachim Seider ein guter Schüler. Langsam verschwindet das Wort Hungerleider. »Wir hatten nicht viel, aber viele hatten nicht viel«, erinnert sich Seider an die Einschulung 1956. Es war noch in so einer alten dörflichen Schule, und die Jüngsten wurden mit einem kleinen Schulbus vom Wohnort zur Schule und zurück gefahren. Bis 1959 erreichten auch diese Dorfschulen dasselbe Niveau wie die in der Stadt, »was eine riesige Leistung des DDR-Bildungssystems war«, so Seider. Er geht ab 1964 auf die EOS (Erweiterte Oberschule) in Bad Berka, ist in der Woche »im Oberschulinternat oben am Hexenberg, das extra für uns Kinder aus den umliegenden Dörfern eingerichtet wurde. Dass wir nichts hatten, spielte keine Rolle. Eine riesengroße Sache: Das Land kümmert sich um mich. Ich fand das gerecht.« Er lernt politisch denken, macht ein Einser-Abitur an der EOS »Geschwister Scholl«, EOS mit Berufsausbildung: Mechanikerlehre im Feingerätewerk Weimar, ein Zulieferbetrieb für Zeiss Jena. Versteht da: »Für gute Ideen muss man arbeiten, oft auch hart.« Von nichts kommt nichts, sagten seine Eltern. Mit 18 Jahren wird er Mitglied der SED, »weil ich es so wollte. Andere vielleicht, um was zu werden«. Studium, Arbeit, Heirat, Kinder, irgendwann eine bessere Wohnung. Das normale Leben: Alles geht seinen sozialistischen Gang.

Dann nicht mehr. Über die »Wende« sagt Joachim Seider: »Ich hatte keine Lust, mich in den Staub zu werfen. Nicht für das, was mein Land gewollt hat, nicht für das, was es erreicht hat …, ja, die Wende ist meine schlimmste Zeit.« Er sucht sich Arbeit und wird von einer großen Tankstellenkette eingestellt – unter anderem verantwortlich für das computergestützte Kassensystem von Bayern bis zur Nordsee, hat »viele Dämlacke kennengelernt und andere auch«. Manche Leute waren verblüfft: Hm, DDR, ganz normales Land. Mit einigen kam er politisch auf einen Nenner.

Nie wieder ...

Geblieben sind Fragen, Analysen und »Suche bis jetzt«. Mit Leserbriefen, im Nachdenken mit Ralph, Freund seit fast 70 Jahren, oder in Gesprächen wie beim Treffen der Schulanfänger von 1956 Mitte April. Sabine hat ein Klassenfoto von damals ausgegraben, Harald erzählt die Sache vom Nachsitzen mit Hund, Joachim Seider die Geschichte von Lehrer Ortband – »ein grundgütiger Mann und so freundlich«. Er war Häftling im KZ Buchenwald gewesen. »Ich bin so geschlagen worden – ich werde nie jemanden schlagen«, soll er in der Klasse des älteren Bruders von Seider gesagt haben. Vielleicht besuchte Ortband mit seinen Schülern die Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald, die am 14. September 1958 auf dem Ettersberg bei Weimar eröffnet wurde. Sie ist heute das größte Denkmal in Erinnerung an ein nazifaschistisches Konzentrationslager in Europa. Vielleicht erzählte der Lehrer vom Schwur der Häftlinge »Nie wieder Faschismus« und von dem Versprechen »Nie wieder Krieg«. Vielleicht war das, von heute aus gesehen, das Beste, was die Schüler in der DDR gelernt haben. Joachim Seider fand es jedenfalls bewegend, »wie nahe fast allen von uns diese Zeit geblieben ist«.

In Oettern kommen die Erinnerungen auf Schritt und Tritt: Das weiße Emailleschild mit der schwarzen Aufschrift »Rat der Gemeinde« könnte noch das alte sein. Hier kam seine Familie 1948 an – Zuflucht, Aufnahme, Zuhause nach dem langen harten Weg im Treck von Oberschlesien. Etwa 2,5 Millionen Flüchtlinge sind unterwegs, zogen Richtung Westen oder blieben in der SBZ. Von den schlechten Zeiten wurde oft erzählt. Krieg, Flucht, Hunger und Eiseskälte, der Geschmack erfrorener verfaulter Kartoffeln, Bomben und Feuer auf Dresden am 13. und 14. Februar 1945. Ein Wunder, wie seine Mutter es geschafft hat. Später in Oettern wurde es einfacher, aber nicht leicht. Geschichten, die sich vermischen mit eigenen Erinnerungen. Jedenfalls hier in der Dorfstraße war die Dorfbibliothek und er ein treuer Leser seit der 2. Klasse. Sein erstes eigenes Buch bekommt er zum zehnten Geburtstag von seiner Großmutter. Jahre später wird aus der Bibliothek ein Jugendklub. Ja, sagte der Bürgermeister, als er von Joachim Seider gefragt wird – ja, den Raum könnt ihr haben (mietfrei – muss man heutzutage dazu sagen), aber drum kümmern müsst ihr euch alleine. Mit dem Bolzplatz funktionierte es ähnlich: Ihr kriegt die Wiese von mir – aber den Rest macht ihr selbst. Da hatten sie zu tun. So kamen die Jungs zu ihrem Sportplatz.

Ein besonderes »Weißt du noch?« ist der Weg zu Seiders damaligem Lieblingsplatz. »Hinter dem Wohnhaus den Hang runter zur Ilm, da saß ich und habe gelesen, Marco Polo verschlungen und von China geträumt. Da wollte ich hin.« Es gab viele Wunschorte und viele Bücher. Der Lesehunger in diesen Jahren war riesig. Trotz aller Engpässe herrschte an Kinderbüchern in der DDR kein Mangel, sie waren von hohem schriftstellerischen und gestalterischen Niveau und sehr preiswert. Die Losung »Kinder sind unsere Zukunft« wurde ernst genommen und durchgesetzt: Am 1. Juni 1949, dem Internationalen Kindertag, begann der Kinderbuchverlag seine Arbeit. Von 1949 bis 1989 erschienen knapp 5.000 Titel mit einer Gesamtauflage von etwa 300 Millionen Exemplaren. Ein Paradies der Kinderliteratur.

»Mein Land war nicht reich, aber es hat dafür gesorgt, dass ich Träume hatte, dass alle Kinder diese Möglichkeiten hatten.« Nach China ist Joachim Seider auch noch gekommen. Nicht in der DDR, erst im Westen. »Ja, komisch, so war mein Land«, sagt er. 2012 fliegt das Ehepaar Seider nach Kunming, Stadt des ewigen Frühlings. Sie besuchen die Eltern der chinesischen Studenten, die in Berlin ihre »Pflegekinder« waren. Inzwischen kümmern sich Heike und Joachim Seider um den nächsten »Nachwuchs«: Flüchtlinge. Sie organisiert und ordnet die Spenden aus Marzahn in der Kleiderkammer, er ist »Lesepate« für die Flüchtlingskinder – »unglaublich wie die Vergangenheit die Gegenwart einholt«. Ob er aus »Marco Polo« vorliest? Wovon träumen diese Kinder, und wie wird ihre Zukunft sein.

***

»Keine Zeit mehr für Faseleien«

Zu jW am 9./10.3.2024: »Es wird beinharte Konflikte geben«

»Klaus Dörre liefert lediglich eine neue Wiederholung der wunderbunten Illusion, eine Revolution der Produktionsverhältnisse sei ohne Revolution zu erreichen. (…) Genau deshalb wird auch die wichtigste Frage immer im Hintergrund gelassen. Nämlich die, dass Revolution nicht Krawall des Krawalls wegen ist, sondern nur so die Wege geöffnet werden können, die es für das Entstehen einer friedvollen und menschengerechten Gesellschaft braucht. Einer Gesellschaft, der es endlich auch gegeben ist, die Entwicklung von Mensch und Natur versöhnen zu können. Alle Faseleien von evolutionären Revolutionen, Staaten, die weit oberhalb von Klasseninteressen agieren, und utopischem Überschuss, der die Besitzenden auf wundersame Weise dazu bringt, ihr Besitztum freiwillig an die Besitzlosen abzutreten, sind im 19. und 20. Jahrhundert ausreichend oft wiedergekäut worden. (…) Und das, während die Menschheit durch die herrschenden Verhältnisse direkt an die Möglichkeit ihres eigenen Untergangs herangeführt wird. Uns bleibt einfach keine Zeit mehr für nutzlose Faseleien und Illusionen in x-ter Wiederholung.«

Joachim Seider, Berlin

***

Es sieht nicht gut aus. Die Hoffnungen der Menschheit auf Zukunft stehen im Kampf gegen die Rattenfalle des kapitalistischen Systems: Krieg. Propaganda-, Wirtschafts-, Drohnen-, Cyber-, möglich auch ein atomarer, der alte bewährte konventionelle Krieg sowieso – je nach Lage und Längengrad. Kosten spielen keine Rolle. 2023 betrugen die globalen Militärausgaben 2,44 Billionen US-Dollar, etwa 2,28 Billionen Euro. Deutschland schaffte es nach USA und Großbritannien mit den drittgrößten Militärausgaben im Westen auf einen Platz auf dem Treppchen. Wer weiß, wann das nächste Sondervermögen fällig wird: 200, 300 Milliarden oder mehr zum Shopping für die Bundeswehr. Scheiß auf soziale oder ökologische Nachhaltigkeit – Zeitenwende reimt sich auf Ende. Krieg ist Medienliebling und salonfähig, Comedians und Leitartikler diskreditieren Kriegsgegner, und die FDP-Bildungsministerin will tüchtige Jugendoffiziere an Schulen schicken. Keine Lehrer. Vielleicht aber demnächst ein Abiaufsatzthema: »Krepieren für den Siegfrieden. Wer hält länger durch?« »Nur Drill macht perfekt«, sagte kürzlich ein Militärmensch in einem Bericht über die Bundeswehr. In der Tierdressur heißt das Konditionierung. Landläufig: Steter Tropfen höhlt den Stein. Freiheitsaufkleber tarnen Geschäftsinteressen, mit Billiglügen werden Narrative aufgepimpt und Milliarden für Aufrüstung und Waffenlieferungen verballert zum »Schutz unserer Heimat«.

Köder »Heimat«

O ja. »Heimat«, der beliebte und wirksame Köder zur Militarisierung einer Gesellschaft. Wie damals: Kaum ist der Krieg vorbei, schreit die CDU Anfang der 50er Jahre unter Adenauer nach Aufrüstung in Westdeutschland. Kommt aber so kurz nach Krieg und Niederlage nicht gut an. Adenauer verlässt sich auf die alte Erfahrung, dass man den deutschen Michel an vieles gewöhnen könne, wenn man ihm nur Zeit lasse – und zum Beispiel Plakate klebt: Ein Rotarmist – Achtung Russe – steht vor dem Kölner Dom, dem Hamburger Michel oder der Münchner Liebfrauenkirche und der Text fragt: »Er ist bewaffnet, wollt Ihr ihn hier haben?« Was für eine Frage – fünf Jahre nach der Befreiung vom Faschismus durch die Sowjetunion! Angst machen. Die Westdeutschen reagieren wie kalkuliert: Um Gottes willen. Zack, zack und 1955, zehn Jahre nach Zerschlagung der faschistischen Wehrmacht, gab es in der BRD eine »neue Wehrmacht«. Gustav Heinemann, damals Innenminister, trat deshalb zurück. Eine solche Haltung sucht man heute vergebens.

Doch die alten Muster funktionieren wieder: Mit »Heimat« lässt sich triggern – bis viele dafür sind, bis Wehrpflicht ok ist und Strammstehen auch. Bis Nachfragen und Widerspruch zur Politik als Verrat, jedenfalls als defätistisch diffamiert und Friedensaufrufe als »Demokratiegefährdung« vorgeführt werden. Dann kann Boris Pistorius, der »nahbare Mann« (aktuelle Umfrage) fürs Grobe in der deutschen Regierung, ungestraft fordern: »Wir müssen kriegstüchtig werden«. Allerdings: Mindestens zwei Drittel der unter 30jährigen sind dagegen – laut einer Umfrage sagen die: Nee, sie wären nicht zum Kampf bereit.

Wer soll uns denn verteidigen, blafft der Minister, wenn in fünf bis acht Jahren ein russischer Angriff zu erwarten sei. Glaubt er das wirklich? Wer glaubt das überhaupt? Muss deshalb die Gesellschaft »wachgerüttelt« werden und wieder mal Hurra schreien? Wer nicht mitmarschiert, hat sowieso nichts zu sagen und wird demokratisch niedergemacht. So ging es neulich in einer Talkshow zu: Eine TV-süchtige, kriegsbegeisterte FDP-Abgeordnete krakeelte gegen den SZ-Journalisten Heribert Prantl, der laut über Frieden für die Ukraine nachdachte.

»Demokratische Korrekturen«

Abschreckung öffentlich zelebriert. Verdacht erzeugt Verdächtige. Wer weiß das besser als die SPD-Innenministerin: Mit Antisemitismusvorwurf knebelt ihr Haus Menschen, die gegen den Zerstörungskrieg der israelischen Armee in Gaza protestieren. Proteste inzwischen weltweit – alles Antisemiten? Gegner des Aufrüstungswahns geraten ins Visier des Staatsschutzes. Und zum Tag der Befreiung vom Faschismus am 9. Mai verbieten deutsche Politiker und ihre Polizei die Fahne der damaligen sowjetischen Befreier – unter dieser Fahne haben sie damals ihr Land gegen die deutschen Okkupanten verteidigt und 1945 Deutschland und Europa befreit. Ja, das ist nun mal Geschichte – soll die gelöscht werden und die drecksbraune Zeit gleich mit und das Verbot der historischen Fahne ist der Anfang für die »demokratische« Korrektur der Weltgeschichte? Ist nur ne Frage. Geht ja weiter: Künstler wie Wenzel (siehe jW vom 4.5.2024) erhalten Auftrittsverbot, Studenten, die »falsch« diskutieren wie an der Freien Universität oder Anfang Mai an der Humboldt-Uni droht Exmatrikulation. Der Rest hält die Schnauze, sicherheitshalber. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht.

Und dann? Dann kann es ja wieder losgehen mit Tschingderassa. Zum Kriege wird immer schön aufgespielt. Diesmal nicht mit der sogenannten »Russland-Fanfare« – eine Sequenz aus »Les Preludes« von Franz Liszt –, 1941 nach dem Überfall auf die Sowjetunion von den Deutschen zur Erkennungsmelodie des Krieges in der Wochenschau vergewaltigt. Diesmal werden die transatlantischen »Peacemaker« zum Beutezug wahrscheinlich schamlos Beethovens »Ode an die Freude« mißbrauchen.

Und die Leute hören zu, und die Leute sehen zu, und zu viele machen mit. Warum, wohin und wofür fragt keiner mehr. Das wird in Abendnachrichten mit bedeutsamem Augenaufschlag, Dramamimik und passendem Timbre angesagt.

Hinter »Zeitenwende« lauert die Falle – sie kann jederzeit zuschnappen, und wenn alles schiefgeht, was so gut wie sicher ist angesichts der Akteure im globalen Monpoly, sitzt die ganze Welt mit drin. Oder die halbe. Oder eine Region oder »nur« ein Land.

Am Abend des 1. Mai schickte mir ein Freund eine SMS. Unter Betreff: »1. Mai 2024 – Frieden-gewinnen.de«. In Berlin hätten erfreulicherweise vor allem jüngere Menschen demonstriert. Frieden gewinnen. Zwei Worte für die ganze Welt.

Burga Kalinowski schrieb an dieser Stelle zuletzt am 7. März 2024 in Teil 6 der Serie »Unsere Leser« über Hamburger Leser und Friedenspolitik: »Es ist das Gegenteil von Freiheit«.

Der nächste Teil der Serie erscheint am 21. Mai 2024

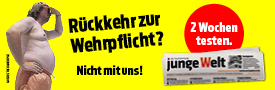

2 Wochen kostenlos testen

Die Grenzen in Europa wurden bereits 1999 durch militärische Gewalt verschoben. Heute wie damals berichtet die Tageszeitung junge Welt über Aufrüstung und mediales Kriegsgetrommel. Kriegstüchtigkeit wird zur neuen Normalität erklärt. Nicht mit uns!

Informieren Sie sich durch die junge Welt: Testen Sie für zwei Wochen die gedruckte Zeitung. Sie bekommen sie kostenlos in Ihren Briefkasten. Das Angebot endet automatisch und muss nicht abbestellt werden.

Ähnliche:

picture-alliance/akg-images05.08.2023

picture-alliance/akg-images05.08.2023Auftrag: Antikommunismus

jW16.03.2022

jW16.03.2022»… und wenn ganz Thüringen voll Teufel wäre«

Jule Rouard/bit.ly/2yK5om0/creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de11.04.2020

Jule Rouard/bit.ly/2yK5om0/creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de11.04.2020Erinnerung und Vermächtnis