Gefangen in Israel

Von Gerrit Hoekman

Am diesjährigen Tag der palästinensischen Gefangenen, dem 17. April, befanden sich laut der Human Rights Association insgesamt 9.500 Palästinenserinnen und Palästinenser in israelischer Haft. Etwa 3.600 von ihnen in sogenannter administrativer Haft, das heißt ohne Anklage oder Prozess. Die Zahlen sind geschätzt, da Israel seit Oktober keine humanitären Organisationen mehr in die Gefängnisse lässt. Nach jüngsten Angaben sind allein seit dem 7. Oktober 8.680 Personen in den besetzten palästinensischen Gebieten verhaftet worden. Etwa 20 Prozent der Bevölkerung in der Westbank und in Ostjerusalem sollen schon einmal vor einem israelischen Gericht gestanden haben. »Diese Quote ist bei palästinensischen Männern doppelt so hoch wie bei Frauen – zwei von fünf Männern wurden verhaftet und angeklagt«, berichtete der TV-Sender Al-Dschasira zum Gedenktag.

Sollte es doch noch einmal zu einem Austausch von Geiseln gegen politische Gefangene zwischen der Hamas und Israel kommen, hätte die israelische Regierung also genügend Verhandlungsmasse angesammelt. Ganz oben auf der Liste der Gefangenen, die Hamas unbedingt in Freiheit sehen will, stehen die beiden wohl prominentesten, palästinensischen Häftlinge: Marwan Barghuthi und Ahmad Sa'adat. Die beiden standen bereits 2011 auf einer Liste mit über 1.000 palästinensischen Gefangenen, die Israel gegen den israelischen Soldaten Gilad Schalit austauschen sollte. Tel Aviv lehnte es damals kategorisch ab, Barghuthi und Sa'adat freizulassen. Aus Gründen der nationalen Sicherheit.

Der 64jährige Barghuthi sitzt seit 2002 im Gefängnis. Er verbüßt fünf mal lebenslänglich plus 40 Jahre, weil er die Ermordung von fünf Israelis angeordnet haben soll. Er darf getrost als der aktuell populärste, palästinensische Politiker bezeichnet werden. Er ist eine Art Volksheld. Manche nennen ihn Palästinas Nelson Mandela. Meinungsumfragen sehen ihn regelmäßig als Nachfolger von Präsident Mahmud Abbas weit vorne. Dessen korrupte Clique müsste Barghuthis Freilassung fürchten. Sie soll sogar schon bei jenen, die einen Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel und einen damit verbundenen Austausch von Gefangenen vermitteln, interveniert haben: Barghuthi solle doch bitteschön nicht freikommen, weil er Abbas gefährlich werden könnte. »Der Antrag wurde von Madschid Faradsch, dem Direktor des palästinensischen allgemeinen Geheimdienstes, und Hussein Al-Scheich, dem Generalsekretär des Exekutivkomitees der Palästinensischen Befreiungsorganisation, gestellt«, berichtete Middle East Eye.

Der zweite Mann, der auf der Liste stehen soll, ist Ahmad Sa'adat, der Generalsekretär der marxistischen Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP). Er wurde 2008 in Israel zu 30 Jahren Haft verurteilt, weil er angeblich dem militärischen Arm der Volksfront persönlich den Befehl gegeben habe, den ultrarechten, israelischen Tourismusminister Rehavam Ze'evi am 21. Oktober 2001 im Hyatt-Hotel im besetzten Ostjerusalem erschießen zu lassen. Ze'evi war der Gründer der Partei Moledet (Heimatland), die sich auf die Fahnen geschrieben hatte, alle Palästinenser aus Israel und den besetzten Gebieten in andere arabische Staaten zu »transferieren«. Ein Euphemismus für Massenvertreibung.

Kurz vor dem Attentat hatte am 27. August 2001 ein Helikopter der israelischen Armee mit zwei Raketen den damaligen Generalsekretär der PFLP, Abu Ali Mustafa, in seinem Büro in Ramallah gezielt ermordet. Sa'adat wurde sein Nachfolger. Die Partei bekannte sich zu dem Attentat auf den Tourismusminister, aber handfeste Beweise, dass Sa'adat tatsächlich persönlich den Befehl dazu gegeben hat, legte das israelische Gericht nicht vor.

Wenige Wochen nach dem Attentat verhaftete die Palästinensische Autonomiebehörde unter Präsident Jassir Arafat mehrere PFLP-Mitglieder. Sa'adat, der untergetaucht war, ließ sich im Januar 2002 zu einem Treffen mit Taufik Tirawi, dem Befehlshaber des palästinensischen Geheimdienstes auf der Westbank, überreden – und tappte in eine Falle. Die Autonomiebehörde nahm Sa'adat fest. Er wurde ins Hauptquartier von Arafat gebracht, wo er zunächst blieb. Ob gezwungen oder freiwillig ist bis heute unklar. Weil Arafat sich zunächst weigerte den PFLP-Generalsekretär an Israel auszuliefern, belagerte die israelische Armee den Amtssitz über einen Monat lang bis der Präsident einlenkte.

Sa'adat wurde ohne Prozess in ein Gefängns in Aricha (Jericho) gesteckt, das formal der Autonomiebehörde unterstand, aber von britischen und US-amerikanischen Soldaten bewacht wurde. Der Palästinensische Oberste Gerichtshof entschied, dass Sa'adat freizulassen sei, weil seine Haft gegen die Verfassung verstoße. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verlangte von Israel eine Garantie, dass Sa'adat nach seiner Freilassung nicht außergerichtlich hingerichtet, sprich bei einer Verhaftung erschossen wird. Dazu kam es nicht, weil die Autonomiebehörde das Urteil des Gerichtshofs einfach ignorierte.

Im Januar 2006 wurde Sa'adat – obwohl immer noch in Aricha in Haft – ins palästinensische Parlament gewählt, dem Legislativrat. Die Wahlsiegerin Hamas kündigte damals an, ihn freizulassen. Wahrscheinlich war das der Grund, warum die israelische Armee am 14. März 2006 das Gefängnis mit Panzern, Hubschraubern und Bulldozern angriff. Die britischen Wachen hatten eine Viertelstunde vorher die Haftanstalt verlassen, die US-Kollegen hatten frei. Der Widerstand, den etwa 200 Gefangene leisteten, darunter auch Sa'adat, war am Ende erfolglos – er wurde mit fünf weiteren Häftlingen nach Israel entführt, wo ihm der Prozess gemacht wurde. Im August 2009 wurde er aus der Isolationshaft in Aschkelon in das Ramon-Gefängnis in der Negev-Wüste verlegt.

Sa'adats Geschichte »symbolisiert viele Elemente des palästinensischen Kampfes um das besetzte Land, darunter israelische Brutalität, Folter, Verrat durch die Palästinensische Autonomiebehörde und den Willen, sich trotz scheinbar unüberwindlicher Widrigkeiten niemals zu ergeben«, resümierte das Portal The Palestine Chronicle am 23. Dezember.

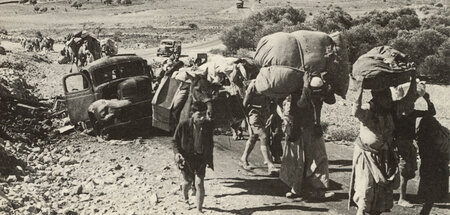

Der PFLP-Politiker ist, wenn man so sagen darf, ein Nach-Nakba-Kind. Er wurde 1953 zwar auf der Westbank in Bira bei Ramallah geboren, aber seine Eltern stammten aus dem Dorf Deir Tarif, das heute in Israel liegt. Am 10. Juli 1948 machten paramilitärische Milizen während der »Operation Dani« das Dorf praktisch dem Erdboden gleich. Die etwa 2.000 Einwohnerinnen und Einwohner flohen oder wurden nach der Eroberung des Dorfes von den israelischen Soldaten vertrieben, darunter auch die Eltern von Sa'adat. Viele palästinensische Gefangene haben eine ähnliche Familiengeschichte.

Die Gesundheit des Chefs der PFLP ist durch die lange Haft und einige Hungerstreiks stark angegriffen. Besonders die älteren Gefangenen leiden allgemein unter den schlechten Haftbedingungen in israelischen Gefängnissen. Schläge und Folter sollen keine Seltenheit sein. Am 7. April starb Walid Dakka im Alter von 62 Jahren nach 38 Jahren hinter Gittern an Krebs. So lange wie er, war kein anderer palästinensischer Gefangener in Haft. »Die israelischen Behörden verweigerten ihm die Verlegung in ein ziviles Krankenhaus und damit den Zugang zu einer potentiell lebensverlängernden Knochenmarktransplantation«, schrieb Amnesty International. »Zudem war er Folter und anderen Misshandlungen ausgesetzt, was sich nach den Ereignissen vom 7. Oktober noch verschärfte. Der Kontakt zu Angehörigen wurde ihm verwehrt.«

Dakka, der einen israelischen Pass besaß, stammte aus Baka Al-Gharbiyye, einer überwiegend von Palästinensern bewohnten Kleinstadt in Israel. 1982 trat Dakka in die PFLP ein. Er wurde vor Gericht gestellt, weil er eine Gruppe palästinensischer Israelis angeführt haben soll, die 1984 den israelischen Soldaten Moshe Tamam kidnappte und dann grausam ermordete. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, später wurde die Strafe auf 37 Jahre verkürzt. Eigentlich hätte er 2023 seine Strafe abgesessen, aber er bekam weitere zwei Jahre obendrauf, weil er ins Gefängnis geschmuggelte Mobiltelefone an seine Mitgefangenen weitergegeben haben soll. Mit Dakkas Tod am 7. April wurde seine Strafe auf tragische Weise doch wieder zu lebenslänglich.

2 Wochen kostenlos testen

Die Grenzen in Europa wurden bereits 1999 durch militärische Gewalt verschoben. Heute wie damals berichtet die Tageszeitung junge Welt über Aufrüstung und mediales Kriegsgetrommel. Kriegstüchtigkeit wird zur neuen Normalität erklärt. Nicht mit uns!

Informieren Sie sich durch die junge Welt: Testen Sie für zwei Wochen die gedruckte Zeitung. Sie bekommen sie kostenlos in Ihren Briefkasten. Das Angebot endet automatisch und muss nicht abbestellt werden.

Ähnliche:

Joerg Carstensen/dpa08.05.2024

Joerg Carstensen/dpa08.05.2024Warum Antizionismus notwendig ist

Ivett Polyak-Bar Am/jW08.05.2024

Ivett Polyak-Bar Am/jW08.05.2024Mehr als 76 Jahre Kolonialisierung Palästinas

gemeinfrei02.04.2024

gemeinfrei02.04.2024»Die Araber müssen Platz machen«

Mehr aus: Ausland

-

»Spritzen, Kanülen, Medikamente – es fehlt an allem«

vom 15.05.2024 -

Unvollendete Abolition

vom 15.05.2024 -

Kritische Lage bei Charkiw

vom 15.05.2024 -

Gerechtigkeit Down Under

vom 15.05.2024 -

Zwist in der EU-Linken

vom 15.05.2024 -

Brutal geräumt

vom 15.05.2024 -

Spalte und herrsche

vom 15.05.2024