Aus Zehlendorf geklaut

Von Bernd Langer

Westberlin, 27. Februar 1975, Wahlkampf. In drei Tagen wird das Abgeordnetenhaus neu gewählt. Die CDU unter ihrem Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten Peter Lorenz fordert den Regierenden Bürgermeister Klaus Schütz (SPD) heraus. Dieser verfügt mit einer sozialliberalen Koalition über die Mehrheit.

Schütz regiert seit 1967, er hat das Amt von Heinrich Albertz (SPD) übernommen. Albertz ist zurückgetreten, nachdem der Polizist Karl-Heinz Kurras den Studenten Benno Ohnesorg bei einer Demonstration gegen den persischen Schah am 2. Juni 1967 mit einem gezielten Kopfschuss getötet hat. Kein Jahr ist vergangen, als am 11. April 1968 ein Attentat auf den Wortführer der Studentenbewegung, Rudi Dutschke, folgt. Der rechtsradikale Hilfsarbeiter Josef Bachmann schießt den bekannten Intellektuellen mit einer Pistole auf dem Kurfürstendamm nieder. Ein Projektil trifft die Schulter, zwei Schüsse gehen in den Kopf. Dutschke überlebt das Attentat, bleibt aber von den Folgen gezeichnet.

Da die Springer-Presse ständig gegen Dutschke und die Studentenbewegung hetzt, sehen viele das Medienimperium als mitverantwortlich. Es folgen die »Osterunruhen«. Am Abend des 11. April 1968 wollen linke Demonstranten die Auslieferung der Springer-Presse verhindern und ziehen vor das Verlagsgebäude. Dort fliegen Steine und Mollis; Auslieferungsfahrzeuge brennen.

Der Rechtsanwalt und Politaktivist Horst Mahler hat den Marsch zum Springer-Verlag am 11. April mit angeführt. Deshalb soll er aus der Anwaltschaft ausgeschlossen und ein Berufsverbot verhängt werden. Ein diesbezüglicher Termin ist am 4. November beim Berliner Landgericht am Tegeler Weg angesetzt. Dort treffen ca. 1.000 Demonstranten und Gegendemonstranten sowie Polizei aufeinander. Es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung, die als »Schlacht am Tegeler Weg« in Erinnerung bleibt.

Es sind bewegte Zeiten. Vor allem in Westberlin, wo der Aufbruch der 1960er Jahre früh Fuß gefasst hat. Proteste gegen die Notstandsgesetze, den Vietnamkrieg und eine von traditionellen Werten geprägte Gesellschaft, die den Faschismus bei weitem noch nicht bewältigt hat, lassen Teile der jungen Generation rebellieren. Zum einen ist die Bewegung studentisch geprägt, zum anderen sind proletarische Jugendliche von der Rebellion erfasst – und finden in einer subkulturellen Szene zusammen. Ideologisch ist es ein bunter Strauß aus allen Strömungen, die man unter linksradikal versteht.

Vor allem ist ein antiautoritärer, antibürgerlicher Lebensstil angesagt. Experimentierfelder für neue Arten des Zusammenlebens bieten Wohngemeinschaften. Ende der 1960er Jahre existieren bereits etwa hundert von ihnen in der Mauerstadt. Dazu gibt es immer mehr linke Kneipen sowie Verlage und Buchhandlungen. Bald kommt es zu ersten Besetzungen und kollektiven Projekten. Publikationsorgan dieser Bewegung ist die Zeitung Agit 883, die von 1969 bis 1972 erscheint. Die Zahlenkombination des Titels ist die Telefonnummer der Redaktion.

Diese Szenerie, die sich selbst als »Berliner Blues« bezeichnet, umfasst einen Kern von einigen hundert Aktiven, hat aber ein Umfeld von mehreren tausend Personen. Es ist eine aktivistische, lautstarke, militante Minderheit, die dem Zeitgeist entspricht und ihn beeinflusst.

Themen wie die »sexuelle Befreiung« und Haschisch, das als subversive Droge gilt, spielen eine wichtige Rolle. So werden »Smoke-ins« mit mehreren hundert Personen organisiert. Diese Provokationen führen zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, und militante Gruppen wie die »Haschrebellen« treten in Erscheinung.

Vor allem der Kurfürstendamm, der Vorzeigeboulevard Westberlins in der Nähe der Technischen Universität (TU), ist Schauplatz von Demonstrationen. Wie im Juli 1969, als es zu wochenlangen Protestaktionen und Krawallen nach der Verhaftung von elf Bundeswehr-Deserteuren und ihrer Auslieferung in die BRD kommt.

Stadtguerilla in den Metropolen

Ende September 1969 reisen vier Westberliner Militante nach Jordanien. Sie lassen sich in einem Camp der palästinensischen Kampforganisation Al-Fatah an Schusswaffen und im Bau von Bomben ausbilden. In dieser Zeit vertritt die säkulare PLO den palästinensischen Widerstand und führt ihren Kampf unter sozialistischen Parolen.

In diesem Sinne wollen sich die westdeutschen Militanten auf die Seite des antiimperialistischen Befreiungskampfes, namentlich des palästinensischen Volkes, stellen. Nach ihrer Rückkehr in die Mauerstadt entstehen die »Tupamaros Westberlin«. Ihre kurze Geschichte endet mit einem missglückten Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus in der Fasanenstraße. Technisches Versagen verhindert, dass ein Brandsatz während der Feierstunde am 9. November 1969 zündet. Nachdem die führenden Köpfe verhaftet worden sind, gelten die »Tupamaros Westberlin« ab Juli 1970 als aufgelöst.

Militante Aktionen und Demonstrationen der linken Szene in Westberlin reißen deshalb aber nicht ab. Spätestens seit dem Vietnamkrieg zählen die USA bzw. der US-Imperialismus zum Feindbild. So wird das Amerika-Haus in der Hardenbergstraße, in unmittelbarer Nähe zur Technischen Universität, Adressat der Proteste. Als am 29. April 1970 US-amerikanische Truppen die »Kambodscha-Kampagne« gegen die Roten Khmer beginnen, greifen Linksradikale noch in derselben Nacht das von Bereitschaftspolizei bewachte Haus an und zertrümmern etliche Scheiben. Die restlichen Fenster gehen wenige Tage später zu Bruch, als das Gebäude und die davorstehende Polizei mit Steinen und Stahlkugeln aus einer Demonstration heraus attackiert wird. Berittene Polizei kommt zum Einsatz, um die Demonstranten auseinanderzutreiben. Die setzen sich zur Wehr und stechen auf zwei Pferde ein, die schwer verletzt werden.

Wie militant die linksradikale Szene agiert, lässt sich an der polizeilichen Statistik ablesen. In Westberlin werden zwischen Juli 1969 und Mai 1971 insgesamt 115 politisch motivierte Anschläge gezählt, davon 49 Brandstiftungen und 16 Bombenanschläge.

Mittlerweile kursiert das im Juni 1969 verfasste »Handbuch der Stadtguerilla« des brasilianischen Revolutionärs Carlos Marighella in der Szene. Die Idee einer Stadtguerilla in den Metropolen entsteht. 1971 treffen sich Angehörige von drei militanten Gruppen in Westberlin, um darüber zu diskutieren. Es sind nicht mehr als ein Dutzend Personen, unterteilt in eine starke anarchistische Fraktion und eine marxistisch-leninistische. Trotz unterschiedlicher ideologischer Auffassungen eint der Wille zur Aktion.

Letztlich gibt der Tod von Georg von Rauch den entscheidenden Impuls. Der 24jährige Anarchist zählt zu den Haschrebellen und ist mit in Jordanien gewesen, hat aber mit dem Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus nichts zu tun. Aufgrund anderer Delikte soll er 15 Monate ins Gefängnis. Als er am 4. Dezember 1971 mit zwei Genossen von Zivilfahndern gestellt wird, kommt es zu einem Schusswechsel. Von Rauch stirbt durch einen Kopfschuss.

Daraufhin schließen sich Westberliner Militante im Januar 1972 zur »Bewegung 2. Juni« zusammen. Ihr Ziel ist es, eine Gegenmacht aufzubauen. Es bleibt bei dieser vagen Beschreibung, im Unterschied zur »Roten Armee Fraktion« (RAF) vertritt der »2. Juni« kein ausformuliertes Konzept. Zwar verschreibt sich auch der »2. Juni« dem antiimperialistischen Kampf, will jedoch anders als die RAF als bewaffneter Teil der undogmatischen Linken agieren.

Am 2. Februar 1972 verübt die »Bewegung 2. Juni« ihren ersten Sprengstoffanschlag. Er richtet sich gegen die in Berlin stationierten britischen Streitkräfte. Ziele sind der britische Yachtklub und zwei Pkw. Der deutsche Hausmeister des Yachtklubs findet eine der Bomben, versucht sie selbst mit Hammer und Meißel auseinanderzunehmen und stirbt bei ihrer Explosion.

Auch zum einzigen Toten durch ein Attentat des »2. Juni« kommt es, weil die Aktion aus dem Ruder läuft. Am 10. November 1974 soll der sozialdemokratische Berliner Kammergerichtspräsident Günter von Drenkmann entführt werden. Bei einem Handgemenge wird von Drenkmann aber durch einen Schuss tödlich verletzt. Kurzerhand erklärt die »Bewegung 2. Juni«, mit von Drenkmann sei ein Verantwortlicher für den Tod des Gefangenen aus der RAF, Holger Meins, gerichtet worden. Meins ist am Tag zuvor in der JVA Wittlich im Hungerstreik elendig gestorben.

Ist die Entführung von Drenkmanns fehlgeschlagen, soll die von Peter Lorenz am 27. Februar 1975, besser geplant, gelingen.

Fingierter Unfall

Ein freundlicher Wintertag kündigt sich an. Peter Lorenz hat nicht viel geschlafen, als er seinen Wohnbungalow im Elvirasteig am Schlachtensee um 8.52 Uhr verlässt. Am Abend vorher war CDU-Chef Helmut Kohl in Westberlin zu Gast, um den Wahlkampf zu unterstützen. Lorenz hat gute Chancen, Wahlsieger zu werden. Abschließend gab es einen gemeinsamen Umtrunk.

Als Lorenz gegen neun Uhr von seinem Fahrer im Dienstwagen abgeholt wird, ist nichts Beunruhigendes zu bemerken. Auch der Fiat, der bald, nachdem sie losgefahren sind, hinter dem Benz herfährt, ist kein Grund zur Beunruhigung. Es sitzt nur eine einzelne Frau hinter dem Steuer. Doch nach eineinhalb Kilometern rast an der Ecke Quermatenweg und Ithweg plötzlich ein Lkw vor den Mercedes. Die Vollbremsung lässt den Fiat auffahren. Verkehrsunfall. Der Fahrer verlässt das Dienstfahrzeug, um sich den Schaden anzusehen. Da stürzt sich ein scheinbar zufällig an der Ecke stehender Straßenkehrer auf den Chauffeur und schlägt ihn mit einer Eisenstange nieder, um sofort danach einige Passanten und Anwohner durch das Drohen mit einer Maschinenpistole auf Abstand zu halten. Niemand kann sich dem Mercedes nähern, während mehrere Personen versuchen, Lorenz im Wagen zu überwältigen. Der 52jährige setzt sich heftig zur Wehr und tritt dabei die Windschutzscheibe ein, bis es gelingt, ihm eine Spritze zu verabreichen.

Gleich darauf setzt der Lkw zurück und gibt die Straße frei. Im Dienstwagen, ohne Windschutzscheibe, geht es im rasenden Tempo auf die Stadtautobahn. Zwischenziel ist eine Tiefgarage in Charlottenburg. Dort steht ein gestohlenes Fahrzeug bereit, in dessen Kofferraum Lorenz verfrachtet wird. Etwas später wird noch einmal in einen – ebenfalls gestohlenen – Kastenwagen gewechselt. Hier kommt Lorenz in eine große Holzkiste. Es geht zur Schenkendorfstraße 7, einer Stichstraße an der Bergmannstraße in Kreuzberg. Dort hat der »2. Juni« einen Secondhandladen angemietet. Die Kiste mit Lorenz wird in den Kellerraum des Hauses getragen. Den fensterlosen Raum haben die Entführer zum »Volksgefängnis« umgebaut.

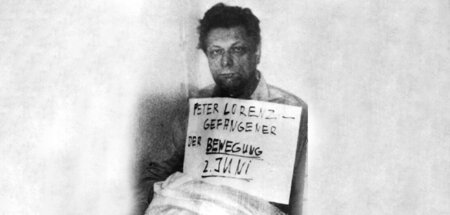

Bei der Deutschen Presseagentur in Berlin geht am nächsten Morgen ein Schreiben ein. In dieser ersten »Mitteilung« wird die Freilassung von sechs inhaftierten Gefangenen aus der RAF und dem »2. Juni« binnen 72 Stunden im Austausch für Peter Lorenz gefordert. Die sechs sollen in ein Land ihrer Wahl ausgeflogen werden und jeder 20.000 D-Mark Handgeld bekommen. Die »präzise Erfüllung aller Forderungen« wird angemahnt – »anderenfalls ist eine Konsequenz wie im Falle des obersten Richters G. v. Drenkmann unvermeidbar«. Dem Schreiben ist ein Polaroidfoto beigelegt. Es zeigt den Entführten auf einer Matratze sitzend mit einem Pappschild »Peter Lorenz, Gefangener der Bewegung 2. Juni«.

Berlin und Bonn uneins

Nie zuvor ist in der Bundesrepublik oder in Westberlin ein Politiker entführt worden. Umgehend wird der Wahlkampf eingestellt, und im Schöneberger Rathaus und der Bundeshauptstadt Bonn tritt jeweils ein Krisenstab zusammen. In Westberlin gibt der Regierende Bürgermeister Klaus Schütz den Ton an. Peter Lorenz soll freikommen. Alle anderen Erwägungen haben sich dem unterzuordnen.

Ganz anders sieht man das beim Krisenstab in Bonn. Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) hält es für falsch, den Forderungen nachzugeben. Doch es bleibt bei interner Kritik und die Linie von Schütz maßgeblich. Im Westberliner Krisenstab sitzt auch Polizeipräsident Klaus Hübner, der persönlich mit Lorenz bekannt ist. Hübner leitet sofort erste Fahndungsmaßnahmen ein und lässt eine Notrufhotline für eingehende Hinweise einrichten. Bereits am 27. Februar fällt gegen 13.30 Uhr der abgestellte Mercedes ohne Frontscheibe in der Tiefgarage auf. Das bleibt erst einmal das einzige greifbare Ermittlungsergebnis. Denn größere offene Fahndungsmaßnahmen sollen Tabu bleiben, solange Lorenz in der Gewalt der Entführer ist.

Bald zeigt sich, dass die Vorbereitungen für den Austausch mehr Zeit benötigen als geplant. Die sechs Inhaftierten sitzen in verschiedenen Haftanstalten der BRD und Westberlins ein und müssen erst mal miteinander in Verbindung gesetzt werden, um das Land ihrer Wahl zu bestimmen. Hinzu kommt: Unter den Gefangenen sind Gabriele Kröcher-Tiedemann und Horst Mahler, die nicht ausgetauscht werden wollen. Ein Telefonat stimmt Kröcher-Tiedemann um, Mahler bleibt bei seiner Meinung. Damit dies die Entführer glaubhaft nachvollziehen können, gibt Mahler am 1. März, kurz vor Mitternacht, in der »Tagesschau« seine Erklärung ab.

Anders als geplant, ist Lorenz am Wahltag, dem 2. März, immer noch in der Gewalt seiner Entführer. Die Abstimmung ist von der Geiselnahme beeinflusst. Lorenz geht aus ihr als Wahlsieger hervor, mit einem Stimmenzuwachs, der doppelt so hoch ist wie vorhergesagt. Zum ersten Mal wird die CDU stärkste Partei im Berliner Abgeordnetenhaus, wenn auch Klaus Schütz Regierender Bürgermeister bleibt, da er sich auf die Mehrheit der SPD-FDP-Koalition stützen kann.

Am Morgen nach der Wahl überträgt das Fernsehen live, wie Berlins Exbürgermeister Heinrich Albertz mit den fünf Auszutauschenden am Flughafen Frankfurt am Main eine Lufthansa-Maschine besteigt. Nach dem Willen der Entführer begleitet Albertz den Flug. Als Ausreiseland ist die Volksrepublik Jemen bestimmt. Der Flug dauert zehn Stunden, da die VR Jemen erst nach einer Konsultation der Bundesregierung bereit ist, bei diesem Deal mitzuspielen.

Von den Freigelassenen bekommt Albertz einen handgeschriebenen Zettel. Mit dieser Botschaft an die Entführer kehrt er am nächsten Tag zurück. Der Sender Freies Berlin (SFB) unterbricht um 18.09 Uhr seine Sendungen, um den Text zu verlesen, in dem der entscheidende Satz »So ein Tag, so wunderschön wie heute« vorkommt.

Auf diesen Satz haben die Entführer gewartet, ihre Aktion ist damit beendet. Nach fünfeinhalb Tagen im Keller meldet sich Peter Lorenz am 5. März gegen Mitternacht aus einer Telefonzelle. Noch am selben Tag äußert er sich auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz zu seiner Entführung. Auf die Frage, ob er damit gerechnet habe, dass ihn die Entführer hinrichten würden, antwortet er: »Ja. Ich hatte Gottvertrauen, aber natürlich auch Angst, insbesondere bei allen Situationen, in denen es ja durchaus im Bereich des Möglichen lag, dass bestimmte Vorstellungen der Entführer nicht durchsetzbar waren.« Lorenz betont jedoch auch, dass man sich ihm gegenüber stets korrekt verhalten habe. »Das heißt, ich hatte immer Waschgelegenheit, ich hatte immer zu essen, und sie haben mich auch nicht in besonderer Weise schikaniert oder drangsaliert.«

Aus Sicht der linksradikalen Szene scheint die Lorenz-Entführung erfolgreich verlaufen zu sein. Es gibt viele Sympathisanten. So wird das mehrseitige Pamphlet »Die Entführung aus unserer Sicht. Bewegung 2. Juni« nach Polizeiangaben in einer Auflage von 30.000 Stück gedruckt und von 120 Helfern überall in Westberlin verteilt. Es kursiert auch ein »Lorenz-Lied«, in dem es heißt: »An einem schönen Donnerstag / es hatte grad getaut / Da wurde Peter Lorenz / aus Zehlendorf geklaut.« Enthusiastisch heißt es in der letzten Strophe: »Von euch können wir lernen / wie man kämpft und wie man lebt / Nur durch Gewalt und Waffen / wird der Faschismus weggefegt.«

Der Vers bemüht einen tradierten kommunistischen Faschismusbegriff aus den 1930er Jahren, der Faschismus einfach als kapitalistische Herrschaftsform definiert. Aber weder in der BRD noch in Westberlin herrscht Faschismus. Auch wird Peter Lorenz von niemandem als Faschist bezeichnet. Obwohl sein Werdegang von der Nazizeit geprägt ist. Lorenz, Jahrgang 1922, wird gleich nach dem Abitur 1941 zum Reichsarbeitsdienst eingezogen und von dort direkt zur Wehrmacht. Am 16. Juni 1941 beantragt er die Aufnahme in die NSDAP und wird am 1. September mit der Mitgliedsnummer 8.567.218 aufgenommen. Als Nazi und Wehrmachtsoldat kommt er 1942 nach Stalingrad und überlebt die Schlacht. Diese Art von Vergangenheit gilt in der Bundesrepublik als normal.

Bereits 1945 ist Lorenz Mitglied der CDU und erster Landesvorsitzender der Berliner Jungen Union. Er ist leidenschaftlicher Antikommunist und als solcher 1949 in der militant antikommunistischen »Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit« aktiv. Im Jahr 1969 wird der studierte Jurist Landesvorsitzender der CDU in Westberlin.

Beispiellose Fahndung

Unmittelbar nachdem Lorenz frei ist, beginnt in den frühen Morgenstunden des 5. März 1975 eine beispiellose Fahndung. An ihr sind 4.000 Berliner Polizisten beteiligt, anfänglich verstärkt durch 500 aus der BRD eingeflogene Beamte. Nahezu 10.000 Hinweisen wird nachgegangen. In den Tagen der Entführung sind Listen mit verdächtigen Objekten und Wohnungen zusammengestellt worden, die jetzt überfallartig durchsucht und teilweise verwüstet werden.

So bricht die Polizei in Kampfausrüstung und mit entsicherten Maschinenpistolen um zwei Uhr morgens ins Schöneberger Jungarbeiter- und Schülerzentrum ein. Zu diesem Zeitpunkt ist dort niemand anzutreffen. Tagsüber wäre das Zentrum problemlos zu betreten. So aber werden auf der Suche nach Beweismaterial sämtliche Türen aufgebrochen, der Fußboden im Veranstaltungssaal aufgerissen, Polster aufgeschlitzt, Schränke umgeworfen und die Eisentür zum Büro aufgeschweißt. Gefunden wird nichts. Genausowenig wie in den anderen 84 Wohnungen, Wohnkollektiven und Jugendzentren, die in dieser Nacht in ähnlicher Form von der Staatsmacht heimgesucht werden. Außerdem werden 180 Personen verhaftet und 5.000 Fahrzeuge kontrolliert.

Die Fahndungsmaßnahmen werden als »Aktion Wasserschlag« kritisiert. Denn trotz all des Aufwands kann die Polizei wochenlang keine Ergebnisse vorweisen. Das »Volksgefängnis« in der Schenkendorfstraße wird erst nach acht Monaten entdeckt.

Der Polizeiapparat braucht einige Zeit, um sich auf die Lage einzustellen, während die politische Diskussion im vollen Gange ist. Es steht die Frage im Raum, ob die Entscheidung, das Leben von Lorenz über die Staatsraison zu stellen, richtig war.

Bundeskanzler Helmut Schmidt hat – auch auf Drängen des CDU-Oppositionsführers Helmut Kohl – bei der Lorenz-Entführung nachgegeben. Nach dessen Freilassung macht Schmidt deutlich, dass der Fall nicht als Richtschnur für ähnliche Situationen dienen kann. »Mit aller Konsequenz und Härte« werde die Bundesregierung künftig die Mittel des Rechtsstaats einsetzen. Es müsse verhindert werden, dass Inhaftierte freigepresst werden und ihre Aktivitäten fortsetzen. Nur zwei Monate später stellt Schmidt die harte Gangart erstmals unter Beweis.

Harte Linie

Am 24. April 1975 stürmt das RAF-Kommando »Holger Meins« die deutsche Botschaft in Stockholm und nimmt 14 Geiseln. Wie bei der Lorenz-Entführung wird die Freilassung von Gefangenen gefordert: vier, die in Stammheim im Gefängnis sitzen, darunter Andreas Baader und Ulrike Meinhof, sowie 23 weitere Häftlinge aus der RAF. Auch diesmal sollen die Inhaftierten an einen Ort ihrer Wahl ausgeflogen werden. Doch der in Bonn einberufene Krisenstab unter Helmut Schmidt lässt sich nicht auf Verhandlungen ein. Auch nicht, nachdem das RAF-Kommando zur Bekräftigung seiner Forderungen zwei Geiseln erschießt und droht, jede Stunde eine weitere zu töten. Als kurz vor Mitternacht vom RAF-Kommando angebrachte Sprengladungen explodieren und das Gebäude Feuer fängt, gerät die Situation außer Kontrolle. Die RAF-Leute laufen aus dem brennenden Haus direkt ins Feuer der Polizei. Ulrich Wessel wird tödlich getroffen; Siegfried Hausner stirbt nach seiner Auslieferung in die Bundesrepublik aufgrund seiner schweren Verletzungen.

Zweieinhalb Jahre später, am 5. September 1977, erfolgt mit der Entführung des Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Hanns-Martin Schleyer, noch einmal der Versuch, Gefangene aus der RAF im Austausch freizubekommen. Die Aktion trägt von vornherein eine kompromisslose Handschrift. Drei Personenschützer von Schleyer werden am Entführungsort erschossen. Gefordert wird die Freilassung von Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Jan-Carl Raspe und Irmgard Möller aus der JVA Stammheim im Austausch für Schleyer.

Erneut tritt ein Krisenstab der Bundesregierung unter Helmut Schmidt zusammen. Die Linie ist klar: auf einen Gefangenenaustausch soll sich nicht eingelassen werden, selbst wenn das den Tod von Schleyer bedeutet.

Eine weitere Eskalation erfährt die Situation durch die Entführung des Passagierflugzeugs »Landshut« mit Mallorcaurlaubern auf dem Rückflug nach Frankfurt am Main am 13. Oktober. Ein Kommando der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) erklärt sich mit der Schleyer-Entführung solidarisch.

Nach einer wahren Odyssee, bei der der Anführer des PFLP-Kommandos den Flugkapitän erschießt, landet die Maschine schließlich auf dem Flughafen Mogadischu. Dort stürmt am frühen Morgen des 18. Oktober die GSG-9 die Boeing-Maschine. Bis auf eine Frau sterben dabei alle Mitglieder des PFLP-Kommandos, die 90 Geiseln kommen frei. Nachdem diese Nachricht bekannt ist, begehen die Gefangenen in Stammheim staatlich beaufsichtigen Selbstmord. Außer Irmgard Möller, die schwer verletzt überlebt. Schleyer wird von seinen Entführern erschossen. Nach diesem Blutbad gibt es keinen weiteren Versuch, Politiker in der BRD zu entführen.

Übertritt zur RAF

Mit der Lorenz-Entführung erreicht auch die Geschichte des »2. Juni« ihren Zenit. Aufsehen erregt die Organisation danach vor allem durch ihr »Konjunkturprogramm«, das heißt Banküberfälle als »Mohrenkopfbande«, wie es zeitgenössisch heißt. Dass Schaumküsse während der Überfälle verteilt werden, lässt viele Sympathisanten in der linken Szene schmunzeln. Bei den Betroffenen der Überfälle kommt das weniger gut an. Allerdings gibt der »2. Juni« das erbeutete Geld auch an Initiativen und Projekte weiter. Insofern versucht er sein Versprechen, eine Gegenmacht aufzubauen, einzulösen.

Viel Zeit bleibt aber nicht mehr. Nach der Lorenz-Entführung fasst die Polizei innerhalb eines Jahres 15 Verdächtige, und der Fahndungsdruck bleibt hoch. Am 2. Juni 1980 erklärt die »Bewegung 2. Juni« ihre Auflösung und den Übertritt zur RAF. Auch wenn Inhaftierte sogleich ein Gegenpapier verfassen, gibt es seither keine Aktionen unter dem Label »2. Juni« mehr.

Ein letztes Mal liefert die Lorenz-Entführung im Oktober 1980 Schlagzeilen, als fünf Angeklagte zu hohen Haftstrafen verurteilt werden. Peter Lorenz rührt zeit seines Lebens nicht mehr am Trauma seiner Entführung. Unter Bundeskanzler Helmut Kohl wird er 1982 zum Staatssekretär und Bevollmächtigten für Berlin. Er stirbt 1987 an Herzversagen.

Bernd Langer schrieb an dieser Stelle zuletzt am 8. Oktober 2024 über den ersten Atommülltransport nach Gorleben im Jahr 1984: Atomkraft? Nein Danke!

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

-

Leserbrief von Jean Hausmann aus Berlin (28. Februar 2025 um 08:06 Uhr)Bei der Themaseite zur Lorenz-Entführung wurde leider das Thema glatt verfehlt. Bernd Langer mag im Bereich des Antifaschismus firm sein, der Lorenz-Entführung und dem Thema Stadtguerilla hätte sich ein/e andere/r Autor/in annehmen sollen. Eine politische Einordnung findet so gut wie nicht statt. Hinzu kommen falsche Fakten. Ulrich Wessel starb nicht im »Feuer der Polizei«, sondern durch die in der Botschaft ausgelöste Explosion. Im Rahmen der Schleyer Entführung wurde nicht nur die Freilassung der Stammheimer Gefangenen gefordert, sondern auch die von Verena Becker, Werner Hoppe, Karl-Heinz Dellwo, Hanna Krabbe, Bernd Rössner, Ingrid Schubert und Günter Sonnenberg. Neben den Personenschützern wurde auch der Fahrer von Schleyer erschossen. 2 Klicks im Internet hätten für diese Informationen gereicht … In Kurzform wird dann zum Schluss das Ende der Bewegung 2. Juni abgehandelt. So bleibt als Fazit nur der abgedroschene, aber manchmal richtige Ausspruch, Schuster bleib bei deinen Leisten. Jean Hausmann

Ähnliche:

Sven Simon/IMAGO15.02.2025

Sven Simon/IMAGO15.02.2025»Eine Meisterleistung der europäischen Stadtguerilla«

Christian Bach/jW-archiv07.09.2020

Christian Bach/jW-archiv07.09.2020Der Vollstreckungsfeldzug

Peter Kneffel/dpa30.03.2015

Peter Kneffel/dpa30.03.2015DDR-Bevölkerung gegen Bonn