Dem Dichter eine Gasse

Von Michael Polster

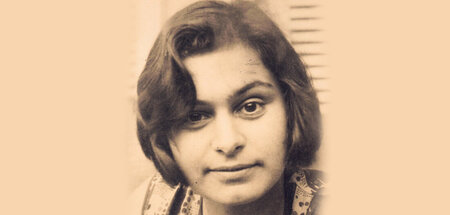

Heute begeht die Literaturwissenschaftlerin Ingrid Pepperle ihren 90. Geburtstag. Anlass genug, um die streitbare Marxistin und ihr Wirken für die Literaturgeschichte in gebührender Weise zu würdigen. Ihr größtes Verdienst besteht in der Initiierung und Herausgabe einer kritischen, kommentierten Gesamtausgabe von Georg Herwegh (1817– 1875), die alle zukünftigen wissenschaftlichen Forschungen zur Geschichte der Revolution von 1848/49 und deren Scheitern bestimmen wird. Pepperle hat Herwegh »eine breite Gasse« in der heutigen Literaturgeschichte geschlagen, so wie der Revolutionsdichter der »Freiheit eine Gasse«¹ schlagen wollte. Sie hat – später auch mit ihrem Mann Heinz Pepperle – Jahrzehnte an Lebenszeit in die Edition der Schriften Herweghs gesteckt. Das Ergebnis liegt in Form einer sechsbändigen historisch-kritischen Ausgabe der Werke und Briefe des Dichters vor, die durch Vollständigkeit, Rückgriff auf die Handschriften, getreue Textwiedergabe und einen fundierten wissenschaftlichen Kommentar bestechen.

Seit Karl Marx wissen wir, dass Revolutionen »die Lokomotiven der Geschichte« sind. Ihr Treibstoff sind nicht nur revolutionäre Schriften, sondern auch Heldenlieder, die die Massen auf die Barrikaden begleiten. Für ein solches Lied, für das »Bundeslied für den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein« dichtete Herwegh 1863 den Text – mit der berühmte Zeile »Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will«. Er, der Radikale, war der am besten vernetzte Dichter des »Vormärzes«; Heinrich Heine nannte ihn in einem seiner Gedichte die »eiserne Lerche«, der Philosoph Ludwig Feuerbach rühmte ihn als »noblen Communisten«. Ob Karl Marx, Ferdinand Lassalle, Michail Bakunin, Iwan Turgenjew, Alexander Herzen, Gottfried Keller, Bettina von Arnim, die Gräfin d’Agoult, Richard Wagner, Franz Liszt oder der Architekt Gottfried Semper – Herwegh wurde von ihnen geschätzt und geachtet. Mit einigen von ihnen war er lebenslang befreundet. Die Verbindungen rissen auch nicht ab, als Herwegh in die Schweiz ging und 1843 Bürger von Augst und damit des Kantons Basel-Land wurde.

Forscherin und Zeitzeugin

Gespräche mit der 90jährigen Pepperle sind jedoch nicht nur eine Rückschau auf die europäischen revolutionären Netzwerke der 1840er Jahre, dem Wirken einer Symbolfigur der »Radikaldemokraten« wie Georg Herwegh, sie liefern auch spannende Reflexionen auf die Geisteswissenschaften der DDR. Pepperle ist Zeitzeugin, Forscherin und Marxistin in einer Person. Die Kriegsereignisse verschlugen die gebürtige Berlinerin aus Karlshorst nach Thüringen. 1953 legte sie ihr Abitur ab und studierte anschließend Germanistik, Geschichte und Pädagogik in Jena und Halle (Saale). In ihrer Staatsexamensarbeit beschäftigte sie sich mit dem dramatischen Werk Carl Zuckmayers. Es sind die Jahre von Wissenschaftlern wie Hans Leisegang, Max Bense und Georg Klaus, dank deren Wirken Jena richtungsweisend für die sich herausbildende DDR-Philosophie wurde.

In Leipzig hielt Ernst Bloch seine philosophiegeschichtlichen Vorlesungen; das Studium des dialektischen Materialismus wurde zur Grundlage der Forschungen bestimmend. Die junge DDR entwickelte mit Hilfe der Sowjetunion ihre Philosophie und Literatur, dennoch beschritt sie auch eigene wissenschaftliche Wege. Dabei wurden Fragen nach historischen Wurzeln und revolutionären Vorgängern genauso gestellt wie nach der Zukunft des Staates. Die junge Ingrid Pepperle, die in der Zwischenzeit den Philosophiehistoriker Heinz Pepperle (1931–2023) geheiratet hatte, ging als wissenschaftliche Assistentin, später Aspirantin, nach Berlin zurück. Hier traf sie auf Bruno Kaiser (1911–1982) und wurde seine Assistentin. Die Zusammenarbeit mit ihm sollte ihren weiteren wissenschaftlichen Lebensweg entscheidend bestimmen.

Die Herwegh-Edition unter Leitung Bruno Kaisers war von Ende der 1950er bzw. Beginn der 1960er Jahre bis 1965 eines von mehreren Forschungsvorhaben der Germanisten an der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin (DAW) – sie wurde nach 1972 in Akademie der Wissenschaften der DDR (AdW) umbenannt –, und Bruno Kaiser war mehr als nur ihr Mentor. Er konnte schon zu dieser Zeit auf ein bewegtes Leben zurückblicken: Der Marxist Kaiser war Widerstandskämpfer, zugleich Bibliothekar und Begründer sowie später Ehrenvorsitzender der Pirckheimer-Gesellschaft in der DDR. Der Sohn eines Berliner Lehrers hatte schon während seines Studiums der Germanistik und Kunstgeschichte in den 1920er Jahren begonnen, sich aktiv am literarischen Leben zu beteiligen und begann seine Laufbahn als Redakteur der Vossischen Zeitung.

Kaiser war auch Mitglied der Antifaschistischen Aktion und begleitete Carl von Ossietzky 1932 auf seinem Weg ins Gefängnis. Er selbst wurde wegen der Verbreitung antifaschistischer Flugblätter 1938 verhaftet und von den Faschisten gefoltert. Da es an belastbaren Beweisen gegen ihn fehlte, wurde er wieder freigelassen. Ihm gelang die Flucht aus Deutschland, womit eine lange Zeit der Emigration begann, die ihn erst nach Belgien und Frankreich führte. In Frankreich war er in Gurs, nördlich der Pyrenäen, in dem berüchtigten Internierungslager für politische Flüchtlinge interniert. Mit Hilfe von Mönchen entkam er in die Schweiz. Im Internierungslager bei Liestal erhielt er – zunächst unter Bewachung – die Erlaubnis, nach dem Nachlass von Georg Herwegh zu suchen. Diesen hatte Herweghs Sohn dem Städtchen Liestal im Kanton Basel-Land vermacht, in der Erwartung, für seinen Vater, der 1875 hier seine letzte Ruhestätte gefunden hatte, würde zeitnah ein Museum gestiftet werden. Dies geschah allerdings erst 1946.

Würdigungen

Emma Herwegh (1817–1904) hatte nach dem frühen Tod ihres Mannes 1875 das Begräbnis in Liestal organisiert, da es der Wunsch von Georg gewesen war, in »seinem Heimatkanton, in freier republikanischer Erde« seine letzte Ruhestätte zu finden. Die Stadt ehrte ihn 1904 mit der Errichtung eines Denkmals. Ein früheres, wenn auch bescheideneres Denkmal hatte im Jahr 1884 der Deutsche Arbeiterbund Basel gestiftet. Zur Einweihung wurde am 20. April 1884 im Gasthof zum Engel eine Herwegh-Feier organisiert. Eduard Bernstein hielt dort die Festrede und hob hervor, dass Herwegh nicht nur Dichter und Sänger gewesen sei, sondern auch revolutionär gehandelt habe.

Der »Obelisk aus einem Eichenklotz«, wie ihn die damalige Presse beschrieb, hielt nicht lange; aufgrund fehlender finanzieller Mittel wurde er aber erst 1904 durch ein Granitmonument ersetzt, das durch Arbeitervereine aus aller Welt finanziert wurde. Auf der rechten Seite des Denkmals befindet sich die folgende Inschrift: »Dem Freiheitssänger und -kämpfer / in Dankbarkeit gewidmet / von / Männern der Arbeit / Freunden der Freiheit.« Man sollte es auch heute nicht versäumen, diesem hinter dem Bahnhof und Gerichtsgebäude in Liestal gelegenen Mahnmal einen Besuch abzustatten.

Der Nachlass von Emma und Georg Herwegh wird im heutigen Dichter- und Stadtmuseum, gleich neben dem 1568 gebauten eindrucksvollen Rathaus mit seiner imposanten Fassade, aufbewahrt. Im Innern ziert ein großes Bild mit der Darstellung des Auszugs der eidgenössischen und baslerischen Truppen zur Schlacht bei St. Jakob – dem Abwehrkampf der alten Eidgenossenschaft gegen das Königreich Frankreich im Jahre 1444 – die Westwand des Hofes. Im Obergeschoss befindet sich der Ratssaal mit einer kostbaren Ausstattung aus dem 16. und 17. Jahrhundert. 1946 konnte hier mit Bruno Kaisers Hilfe das Dichtermuseum Liestal eröffnet werden. Kaiser sichtete und ordnete den Nachlass (annähernd 4.000 Briefe und Handschriften), den er in Koffern auf dem Dachboden des Rathauses fand, archivierte und katalogisierte ihn. Zudem richtete er damals im dritten Stock des Rathauses eine Herwegh-Ausstellung ein. Innerhalb von drei Jahren schuf Kaiser das Herwegh-Archiv, das in dieser Form noch heute existiert. Die Ergebnisse seiner Arbeit veröffentlichte er nach seiner Rückkehr nach Deutschland 1948 in seiner Dissertation in Berlin unter dem Titel »Der Freiheit eine Gasse. Aus dem Leben und Werk Georg Herweghs«. Das Werk erschien im Verlag Volk und Welt und machte eine ganze Anzahl von Gedichten Herweghs erstmals bekannt.

In einem Beitrag zum 135. Geburtstag des Dichters im Neuen Deutschland verwies Kaiser 1952 zu Recht auf den Missstand, dass es in ganz Deutschland kein Herwegh-Denkmal gab. Der Stadtrat von Baden-Baden, wo Herwegh gestorben war, habe sich nach dem Tod des Dichters geweigert, kostenlos eine Grabstätte für ihn bereitzustellen. Aber das Manifest des III. Deutschen Schriftstellerkongresses, der zu dieser Zeit stattfand, erwähnte mit berechtigtem Stolz Georg Herwegh neben Georg Büchner und Heinrich Heine als großes Vorbild der deutschen Literatur. Und Kaiser prophezeite, in der DDR werde sich das Wort von Karl Marx aus dem Jahre 1844 bewahrheiten: »Georg Herwegh hat eine große Zukunft.«

In seiner Funktion als Leiter der Bibliothek des Instituts für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED war Kaiser nicht nur federführend bei der Auffindung wesentlicher Teile der Handbibliothek von Karl Marx und Friedrich Engels (unter anderem dafür erhielt er 1981 die Ehrendoktorwürde des Instituts für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED). Zeit seines Lebens beschäftigte er sich auch mit den »Achtundvierzigern«. Er war einer der leidenschaftlichen Sammler bibliophiler Kostbarkeiten in der DDR und langjähriger Vorsitzender der Jury »Schönste Bücher der DDR«. Anlässlich seines 70. Geburtstages veröffentlichte die Pirckheimer-Gesellschaft der DDR eine repräsentative Festschrift in einer Auflage von 1.500 Exemplaren und mit Beiträgen namhafter Autoren, die Kaiser als fleißigen Schreiber und Förderer vieler junger Wissenschaftler würdigten.

Pepperles Einsatz

Zu diesen geförderten Talenten gehörte auch Ingrid Pepperle. Nachdem Kaisers fünfbändige Ausgabe der Werke Georg Weerths 1956/57 in Berlin herausgekommen war – eine Pionierleistung, mit der zum ersten Male das literarische Schaffen des »ersten Dichters des deutschen Proletariats« (Friedrich Engels) mit aller Sorgfalt zusammengetragen und kommentiert wurde –, sollten weitere von Herweghs Werken sowie seine Briefe publiziert werden. Pepperle wurde von Kaiser beauftragt, mit entsprechenden Forschungen zu beginnen. Die Arbeit endete jedoch 1965, weil Archive in Westdeutschland nicht mehr besucht werden konnten. Pepperle wurde in die Aspirantur geschickt. Es begannen die »Mühen der Ebene« eines noch jungen Forscherinnenlebens und ihre langjährige Beschäftigung mit den Männern und Frauen des »Vormärzes«. Zunächst arbeitete Pepperle über die Junghegelianer, 1971 erschien ihre Dissertation über junghegelianische Geschichtsphilosophie und Kunsttheorie. Es sollten Jahre vergehen, ehe sie sich wieder wissenschaftlich mit Herwegh auseinandersetzen konnte.

Eine Entdeckung und ein darauffolgender Ritterschlag der besonderen Art verhalfen Pepperle schließlich dabei, sich intensiv und ungehindert dem Gegenstand Herwegh widmen zu können. Das ND berichtete 1979 in einer Notiz: »Im Goethe- und Schiller-Archiv der Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar fand Ingrid Pepperle vom Akademieinstitut für Literaturgeschichte kürzlich einen bisher unbekannten Brief von Friedrich Engels an Arnold Ruge vom 19. April 1842. Der Brief, mit dem Engels seine Korrespondenz mit Ruge eröffnete, enthält Mitteilungen über die von Engels verfasste Broschüre ›Schelling und die Offenbarung‹ sowie über Engels’ Mitarbeit an den Deutschen Jahrbüchern. Das Dokument wird in Band drei des Marx-Engels-Jahrbuches veröffentlicht.«

Weil Friedrich Engels mit seinem Pseudonym F. Oswald unterzeichnet hatte, war das Dokument bis dahin nicht beachtet worden. Der Fund dieses bisher unbekannten Briefes war eine kleine Sensation. Ingrid Pepperle »avancierte« von da an, wie sie selbst schreibt, zur Wissenschaftlerin, bekam Reiseerlaubnis und konnte vor allem selbständiger über ihre wissenschaftliche Arbeit entscheiden. Sie reichte ein Exposé für eine Ausgabe von Herweghs Werken und Briefen ein. Neben der Erforschung der junghegelianischen Bewegung sammelte und sichtete sie in dieser Zeit bereits Material für eine Herwegh-Monographie, deren erster Teil als Habilitation 1989 verteidigt wurde.

In jenen Jahren war man in der DDR bemüht, sich dem Erbe Herweghs auf vielen Wegen zu nähern. Zu seinem 150. Geburtstag betonte man sein Beispiel revolutionärer poetischer Parteinahme: »Für unseres Volkes Zukunft nehmt Partei!« Diesen Aufruf an die Dichter seiner Zeit – in den Spalten der von Karl Marx geleiteten Rheinischen Zeitung veröffentlicht – hatte er im Freundeskreis mit »Ich schreibe politische Lieder, weil ich nicht anders kann« kommentiert. Unter dem Motto »Die Lerche war’s, nicht die Nachtigall« fand in Berlin eine literarisch musikalische Festveranstaltung zum 100. Todestag Georg Herweghs statt; und in Liestal ehrte gleichzeitig der Botschafter der DDR in der Schweiz das Andenken des Dichters gemeinsam mit Bruno Kaiser. Kaiser bemängelte aber auch das Fehlen einer zusammenfassenden Ausgabe des ausgedehnten Briefwechsels; von der Prosa war damals als Ergebnis der 1965 geschlossenen Arbeitsstelle nur die frühe Publizistik² vollständig wiedergegeben worden. Er wies zudem darauf hin, dass noch einige Gedichte Herweghs des Druckes harrten.

In den 1980er Jahren konnte Ingrid Pepperle dann in den Archiven und Bibliotheken Liestal, Zürich, Basel und Bern arbeiten. Als sie 1983 ihre erste Reise zum Herwegh-Archiv antrat, lernte sie die Familie Spieß-Schaad kennen, mit der sich eine enge wissenschaftliche Freundschaft entwickelte. Die Familie empfahl ihr auch die Stiftung »Pro Helvetia«, die Pepperle 1989 einen Studienaufenthalt in der Schweiz ermöglichte. 1988 wurde mit dem Aufbau-Verlag ein Vertrag zur Werkausgabe geschlossen. Die Spieß-Schaads, so berichtet Ingrid Pepperle, besuchten für die Ausgabe Paris und London und fanden bis dahin nicht bekannte Briefe Georg und Emma Herweghs. Gleichzeitig gelang es ihnen, die brasilianischen Nachkommen von Herweghs Tochter Ada aufzuspüren. Dabei wurden die handschriftliche Fassung von »Georg Herwegh’s Briefwechsel mit seiner Braut« und andere Dokumente der Familie Herwegh zutage gefördert.

Zahlreiche Dokumente wurden vom Heinrich-Heine-Institut in Düsseldorf erworben, Pepperle standen davon zur weiteren Bearbeitung Kopien zur Verfügung. Zur selben Zeit arbeitete der junge Aspirant Ingo Fellrath an einer Herwegh-Dissertation, sein Vater suchte für ihn den Kontakt zu Ingrid Pepperle. In der Folge entwickelte sich eine Zusammenarbeit, die viel zum Gelingen der ersten Bände der Gesamtausgabe beitrug. Fellraths Dissertation zur literarischen Orientierung Georg Herweghs war besonders für Volker Giels Bearbeitung des ersten Lyrikbandes bedeutsam. Durch Fellrath – ein Deutscher, der in Frankreich geheiratet und studiert hatte und durch seinen französischen Professor auf Herwegh hingewiesen worden war – erhielt Pepperle Kontakt zum »Forum Vormärz Forschung« und zum Aisthesis-Verlag, was für das spätere Editionsvorhaben zur Gesamtausgabe von entscheidender Bedeutung war.

Nach 1990

Mit dem Ende der DDR wurde die Akademie und auch Pepperles Institut abgewickelt. Der Aufbau-Verlag hob im gegenseitigen Einvernehmen die geschlossene vertragliche Bindung auf. Pepperle habilitierte sich in der Umbruchszeit mit dem ersten fertiggestellten Teil der Monographie über »Herweghs Leben, Werk und Wirkung«. Über dieses Projekt erhielt sie zwar einen Förderbescheid der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), der jedoch den Haken hatte, dass das Projekt an einer Universität neben der Lehre nur als Individualprojekt zu realisieren war. So begann eine dreijährige Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei den Germanisten an der Freien Universität Berlin. Im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme erhielt Pepperle bis 1993 Mitarbeiter, darunter Norbert Rothe, die die vorhandenen Brief- und Prosamanuskripte digitalisierten und damit Pepperle, die mit ihrer bis dahin ungewohnten Lehrtätigkeit vollauf beschäftigt war, entlasteten.

Mit Geldern von der DFG, die sie persönlich aber nicht verwenden durfte, konnte sie einen ihrer damaligen Studenten beauftragen – Hendrik Stein. Er wurde Redakteur, Lektor, Korrektor und Hersteller der Druckvorlagen. Ihm ist auch die Erstellung einer Homepage zum Projekt zu verdanken. Aus heutiger Sicht betont Pepperle, dass ohne ihn die Gesamtausgabe nicht hätte erscheinen können. Im Frühjahr 2003 stieg auf seinen Wunsch auch ihr Mann, Heinz Pepperle, in die Arbeit an der historisch-kritischen Ausgabe mit ein. Für das Gesamtprojekt bereichernd waren nicht zuletzt seine historischen und philosophischen Kenntnisse des 19. Jahrhunderts.

Für Ingrid Pepperle war das Beeindruckende an Herwegh immer seine politische Weitsicht, dazu zitiert sie drei Zeilen aus dem Gedicht »Epilog zum Kriege« von 1871 zur Situation im damaligen Deutschland: »Du bist im ruhmgekrönten Morden / Das erste Land der Welt geworden: / Germania, mir graut vor Dir!« Im Lichte dieser Erfahrungen – und angesichts der heutigen politischen Ereignisse in der Welt und in der Berliner Republik – werde man in solchen Versen einen tiefen Sinn erblicken.

Für ihre sechzigjährige Arbeit und die Verdienste um die Gesamtedition der Werke und Briefe Georg Herweghs wurde Ingrid Pepperle im August 2021 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Die von ihr initiierte und in Zusammenarbeit mit Volker Giel, Heinz Pepperle, Norbert Rothe und Hendrik Stein herausgegebene sechsbändige historisch-kritische Gesamtausgabe erschien zwischen 2005 und 2019 im Aisthesis-Verlag.

Anmerkungen

1 Georg Herwegh: Der Freiheit eine Gasse! In: Ders.: Werke und Briefe. Kritische und kommentierte Gesamtausgabe, Band eins: Gedichte 1835–1848. Hrsg. v. Ingrid Pepperle. Bielefeld 2006, S. 29 f.

2 Georg Herwegh: Frühe Publizistik 1837–1841. Unter Leitung von Bruno Kaiser bearbeitet von Ingrid Pepperle, Johanna Rosenberg und Agnes Ziegengeist Berlin 1971

Michael Polster schrieb an dieser Stelle zuletzt am 12. Juli 2023 zusammen mit Arnold Schölzel über die Bekämpfung der Mitglieder des Nationalkomitees Freies Deutschland in der BRD: »Unerwünschter Antifaschismus«.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

-

Leserbrief von Patrick Eiden-Offe aus Berlin (9. März 2025 um 19:53 Uhr)Vielen Dank für die schöne und angemessene Würdigung der großen Germanistin und Herausgeberin! Aber als »ersten und bedeutendsten Dichter des deutschen Proletariats« hat Friedrich Engels den anderen großen Georg der vormärzschen literarischen Linken bezeichnet: Georg Weerth, nicht Herwegh. Auch Weerth war ein früher, europa- und weltweit agierender Communist im Umfeld von Marx und Engels, und auch er hätte eine Historische-Kritische Gesamtausgabe und eine Herausgeberin wie Ingrid Pepperle verdient, wie sein Kollege Herwegh.

-

Leserbrief von Rainer Robert Klee aus Bad Kreuznach (7. März 2025 um 19:46 Uhr)Habe 1970 mein Abitur an der EOS »Glück auf« in Altenberg/Erzgebirge erworben. Dresdner von Geburt an. Wurde stadtgeschichtlich via Kügelgenhaus und Frühromantik bei Zeiten damit als Arbeiterkind an der 79. POS Dresden bekannt gemacht. Später an der EOS wurde der Vormärz von unserem Deutschlehrer, Herrn Eydner, und natürlich auch dem Geschichtslehrer, Herrn Kaulen, uns ins Herz getragen. Georg Herwegh wurde mir zum literarischen philosophischen Leitbild. »Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will!« oder noch besser »Für unser Volkes Zukunft nehmt Partei!« Es waren u. a. meine auswendig gelernten Zitate für die Abitur-Deutschprüfung. Ich beherrsche diese noch heute. Geprüft wurde ich zum Sozialistischen Realismus – Hermann Kants »Die Aula«. Wie ich Vormärz und Frühromantik von Kügelgen mit Herwegh und sozialistischem Realismus verbunden habe, weiss ich nicht mehr. Note 1. Dank an meine hervorragenden Lehrmeister! Ich ging nicht zur Philosophie bzw. Germanistik und verkaufte auch keine Bücher. Habe 20 Jahre den Frieden bewahrt mit meiner Tätigkeit als aktiver Berufsoffizier bei der NVA mit Akademieabschluss. Mein Blick auf das Hambacher Schloss mit all seinen Besonderheiten ist mir heute ins Herz gewachsen, genauso wie Georg Büchner aus dem Ried bei Riedstadt-Goddelau. Markant sein »Hessische Landbote« mit all den folgenden Unannehmlichkeiten! Dank friedlicher Revolution 1989. Ob die notwendig war? Ich überlasse dies meinen Enkeln. Krieg ist nicht nur schlimm, sondern auch Rückschritt des Bildungsstandes der Bewohner ihres Landes. Herzlichen Glückwunsch zum 90. Rainer Robert Klee

Ähnliche:

Dirk Krüger14.12.2024

Dirk Krüger14.12.2024Eine Frau verschwindet

IMAGO/piemags09.03.2023

IMAGO/piemags09.03.2023»Donnern will ich durch die Lande«

ullstein bild28.04.2022

ullstein bild28.04.2022Die Beunruhigte