Verblühende Nelken

Von Nikolas Sisic

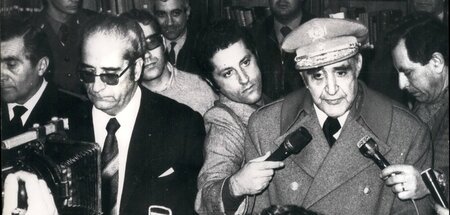

Als am 25. April 1974 Panzer friedlich durch die Straßen Lissabons rollten und sich Tausende auf der Praça do Carmo zum Feiern versammelten, übergab Marcelo Caetano die Macht an General António de Spínola mit den Worten: »General, ich übergebe Ihnen die Regierung. Seien Sie vorsichtig. Behalten Sie die Kontrolle. Ich fürchte mich vor der Vorstellung, dass die Macht auf den Straßen freigesetzt wird.«

Als erster Präsident des neuen Staates hatte Spínola keineswegs die Absicht, Caetano zu enttäuschen. Er war zeitlebens ein treuer Diener des portugiesischen Regimes und glühender Verfechter des europäischen Faschismus. Während des Spanischen Bürgerkriegs hatte er freiwillig auf der Seite der Falangisten gekämpft. 1941 war er während der grausamen Hungerblockade als Gast der Wehrmacht in Leningrad gewesen. Sein Buch »Portugal und die Zukunft« (1974), in dem er öffentlich für eine politische Lösung des Kolonialkriegs eintrat, machte ihn darüber hinaus zu einer glaubwürdigen Personalie im Kontext einer US-amerikanischen Weltordnung, die anderen Formen der Ausbeutung als der direkt kolonialen aufgeschlossener gegenüberstand. Doch im Gegensatz zur Bewegung der Streitkräfte (MFA) und dem Großteil der Portugiesen, die ein sofortiges Ende der Kolonialkonflikte und eine bedingungslose Machtübergabe an die Befreiungsbewegungen forderten, bevorzugte Spínola eine Verlängerung des Krieges, um Portugals Verhandlungsposition zu stärken. Ziel war die Schaffung eines portugiesischen »Commonwealth«, in dem die Kolonien ein gewisses Maß an Unabhängigkeit genießen würden, während die Metropole die letzte Entscheidungsgewalt behielt. Den größtmöglichen politökonomischen Gewinn aus der unvermeidlichen militärischen Niederlage zu ziehen – das war, was sich die portugiesische Bourgeoisie von Spinola versprach.

»Gaullismus« am Atlantik

Über das Modell eines solchen aussichtslosen Föderalismus hinaus bestand Spínolas Programm darin, »den Weg für die Institutionalisierung eines demokratischen Staates zu ebnen, der mit den Nationen des freien Europas verbunden ist«.¹ Um dies zu erreichen, versprach er der Bourgeoisie eine Art »Gaullismus« am Atlantik, eine starke und paternalistische Demokratie, die in der Lage wäre, die Sicherheit des Eigentums und die Folgsamkeit der Arbeiterklasse zu gewährleisten. Doch nach Jahrzehnten der Verelendung war die Arbeiterklasse nicht in der Stimmung für Zugeständnisse, und obwohl Spínolas Unterstützer einflussreiche Positionen innehatten, von Regierungsämtern bis hin zu militärischen Kommandos, blieb sein Einfluss begrenzt. Es war die MFA, und in geringerem Maße die Kommunistische Partei (KP), die aufgrund ihrer Rolle bei der Beseitigung des Faschismus die einzigen Organisationen waren, die über ein gewisses Maß an legitimer Autorität verfügten. Dies wurde am 28. Juli 1974 deutlich, als das Recht auf Selbstbestimmung und die Anerkennung der Unabhängigkeit der Überseegebiete gegen den Willen Spínolas gesetzlich verankert wurden. Zudem verstärkte sich die im April begonnene Streikwelle, mit Arbeitsniederlegungen, die von der staatlichen Fluggesellschaft bis zu Tageszeitungen reichten.

Es überrascht daher kaum, dass es zwischen Juli und September mehrere erfolglose konspirative Versuche gab, Spínolas Autorität zu festigen. Deren ausbleibender Erfolg führte zu Spínolas erstem offenen Putschversuch gegen die Nelkenrevolution. Der Plan bestand darin, durch eine Reihe von Provokationen, von faschistischen Demonstrationen bis hin zu einer antikommunistischen Pressekampagne, ein politisch aufgeladenes Klima zu schaffen. Den Höhepunkt sollte eine rechtsgerichtete Massendemonstration zur Unterstützung Spínolas unter Beteiligung verschiedener faschistischer Gruppierungen bilden, die zu Zusammenstößen mit Gegendemonstranten führen sollte. In dem daraus resultierenden Chaos beabsichtigte Spínola, den Ausnahmezustand zu verhängen und die Macht zu übernehmen. Der geplante Termin war der 28. September 1974. An diesem Tag sollte sich die »schweigende Mehrheit« erheben, bestehend aus jenen, die »die Anarchie ablehnen« und »nicht noch einmal versklavt werden (wollen), diesmal unter dem Banner der Freiheit«, so die Vorstellung der Putschisten. Aber trotz erheblicher finanzieller Unterstützung durch Industrie und Banken wie Champalimaud und Espírito Santo blieb die »schweigende Mehrheit« aus. Das war vor allem der Mobilisierungskampagne der Kommunisten zu verdanken, die am 27. September Barrikaden und Kontrollpunkte errichteten, um potentielle Teilnehmer der putschistischen Großdemonstration abzuschrecken.

Am 30. September trat Spínola zurück und räumte damit seine vorläufige Niederlage ein. Seine Abschiedsrede war von apokalyptischen Untertönen geprägt und zielte vor allem darauf, westliche Mächte zu alarmieren: Er prangerte ein »allgegenwärtiges Klima der Anarchie, in dem jeder sein eigenes Gesetz diktiert« an und prophezeite, dass »Krise und Chaos unausweichlich« seien.

Streiks und Besetzungen

Der Winter 1975 trug nichts zur Verbesserung von Spínolas Gemütslage bei. Die Auswirkungen der internationalen Ölkrise waren nach wie vor spürbar. Entlassungen und verzögerte Lohnzahlungen heizten eine verstärkte Streikwelle an. Die wirtschaftliche Lage war düster, mit einem schrumpfenden Bruttoinlandsprodukt, galoppierender Inflation und hoher Arbeitslosigkeit. Die Überweisungen von Emigranten gingen zurück, während etwa 600.000 Menschen, die meisten im erwerbsfähigen Alter, aus den ehemaligen Kolonien zurückkehrten. Viele der Arbeitskämpfe gingen über unmittelbar materielle Belange hinaus. Gefordert wurde die Verstaatlichung bzw. die Kontrolle über die Produktionsmittel. Arbeitsstätten wurden besetzt. Überall entstanden Arbeiterkommissionen, die Zugang zu den Unternehmenskonten forderten, um Managemententscheidungen zu überwachen. In Lissabon beschuldigte die Bankarbeitergewerkschaft den gesamten Bankensektor der »Wirtschaftssabotage« durch Unterschlagung, Kapitalflucht, restriktive Kreditpolitik und finanzielle Unterstützung konterrevolutionärer Aktivitäten. Sie forderte daher die sofortige Verstaatlichung der Branche. Im Alentejo im Süden des Landes verabschiedete eine Versammlung von Landarbeitern einen Antrag, der die Enteignung von Großgrundbesitz forderte. War 1974 die Reaktion auf diese Kämpfe noch zurückhaltend, so war es nun, von der MFA bis zur KP, nicht mehr möglich, ihre Legitimität in Frage zu stellen.

Fraktionierungen

Inmitten der sich verstärkenden Allianz zwischen der portugiesischen KP und dem linken Flügel der MFA, verbunden mit deren wachsender Unterstützung für die Volksbewegung, verschärften sich auch die internen politischen Spaltungen innerhalb der Bewegung. 1973 als Berufsverband unzufriedener Offiziere mittleren Ranges gegründet, entwickelte die MFA nie eine kohärente Ideologie. Es war daher keine Überraschung, dass sie in mehrere unterschiedliche Fraktionen zerfiel: Rechts außen bildete sich ein »professioneller« Block, der von General Costa Gomes, dem Nachfolger Spínolas im Präsidentenamt, unterstützt wurde. Sie lehnten jegliche politische Einmischung der MFA ab und waren besonders antikommunistisch, was sie zu natürlichen Verbündeten der Spinolisten machte. Links davon formierte sich eine heterogene Gruppe um Premierminister Vasco Gonçalves, die Schlüsselpositionen in Regierung und Militär einnahm. Obwohl sie taktisch mit der Kommunistischen Partei verbündet waren, standen sie ideologisch der Blockfreienbewegung näher. Zwischen ihnen stand die Clique um Melo Antunes und Vítor Alves, die, ähnlich wie ihre Freunde in der Sozialistischen Partei (SP), einen NATO-freundlichen »demokratischen Marxismus« mit westlichen Zügen vertraten. Die Fraktion um den COPCON²-Kommandeur Otelo Saraiva de Carvalho positionierte sich weiter links und sah sich als Teil einer »Volksmachtbewegung«. Unterstützt wurde sie von mehreren ultralinken und bedeutenden militärischen Kräften in und um Lissabon.

Währenddessen behielten die Spinolisten trotz ihrer scheinbaren Marginalisierung einflussreiche Positionen innerhalb der Militärhierarchie, oft sogar in der MFA, und bauten ihr politisch-militärisches Netzwerk weiter aus. Dies umfasste intensive Kontakte zu mehreren politischen Parteien, wie den Sozialisten, während sie gleichzeitig mit den extrem rechten Gruppen um den am 28. September verhafteten Luftwaffengeneralen Kaúlza de Arriaga und Tavares Monteiro in Verbindung blieben.

Anfang Januar trat Spínola in einem langen und weitschweifigen Interview wieder an die Öffentlichkeit, in dem er versuchte, sich als gemäßigt darzustellen, um sich für die bürgerlichen Parteien akzeptabler zu machen. Seine Rhetorik, die sich nun erheblich von der des Sommers 1974 unterschied, positionierte ihn an der Spitze einer Bewegung, die angeblich die Nation zu einem »demokratischen Sozialismus, gestützt auf eine demokratische Wirtschaft«, führen sollte. Appelle an eine »schweigende Mehrheit« gehörten nicht mehr zum Programm, und der ehemalige Direktor der »Nationalen Stahlgesellschaft«, der noch wenige Monate zuvor mit Unterstützung der prominentesten bürgerlichen Dynastien Portugals einen Staatsstreich versucht hatte, behauptete nun, dass die Grundlagen für die »nationale wirtschaftliche Entwicklung« durch »eine wahrhaft antimonopolistische Strategie, die den arbeitenden Klassen dient«, gelegt werden müssten.

Ende Januar wurde dann der erste Schuss in einer Reihe von kalkulierten Eskalationen abgefeuert, als Offiziere einer Kavallerieschule in Santarém einen Misstrauensantrag gegen den »Rat der Zwanzig«³ verabschiedeten. Dem Antrag schlossen sich mehrere andere Militäreinheiten an.

Gleichzeitig wurden Pläne für einen »Palastputsch« (»Palaciana«) geschmiedet. Die Hauptorganisatoren waren zwei Verbündete Spínolas: Alpoim Calvão, ein reaktionärer Hauptmann der Marine, der später die terroristische »Demokratische Bewegung für die Befreiung Portugals« (MDLP) mitbegründen sollte, und Hauptmann António Ramos. Ihr Ziel war es, Ramos’ Kommando über die Fallschirmjägerkompanie, die den Belém-Palast sicherte, zu nutzen, um die des Kommunismus verdächtigen Mitglieder des »Rates der Zwanzig« während einer Sitzung festzunehmen und so Spínola wieder an die Spitze des Militärs und des Staates zu bringen. Zudem wurden ausgewählte Militäreinheiten beauftragt, die Kontrolle über den staatlichen Rundfunk (RTP) zu übernehmen, während andere das Leichte Artillerie-Regiment 1 (RAL 1) in Lissabon neutralisieren sollten, um jeden Widerstand innerhalb der Hauptstadt zu unterbinden. Letztlich musste der Plan aufgrund von Zweifeln unter den Beteiligten in letzter Minute auf den 17. März verschoben werden.

Anfang März errangen die Spinolisten einen weiteren wichtigen Sieg, als sie die Wahlen für die Waffenräte⁴ der Kavallerie und Artillerie gewannen und dabei unter anderem Otelo Saraiva de Carvalho besiegten. Inzwischen umfasste die konterrevolutionäre Koalition nicht nur eine wachsende Zahl von »Gemäßigten« vor allem aus dem »professionellen« Block innerhalb des MFA, sondern auch mehrere ultrarechte Gruppen – von ehemaligen PIDE-Agenten⁵, die in der ELP⁶ organisiert waren, bis hin zu militärischen Netzwerken, die den Generälen Tavares Monteiro und Kaúlza de Arriaga nahestanden. Es ist anzunehmen, dass jede dieser Gruppierungen eigene Pläne und Interessen verfolgte. Gerüchten zufolge führte eine von ihnen eine Todesliste, mit dem Ziel, nicht nur sämtliche Kommunisten, sondern letztlich auch Spínola selbst zu liquidieren. Die konspirative Seite des Putschunternehmens wurde von einer öffentlichen flankiert, bei der bürgerliche Presse und Parteien das düstere Bild einer kommunistischen Machtübernahme, des Chaos und eines drohenden Bürgerkriegs zeichneten.

Überall gab es Gerüchte über einen Putsch. Am 28. Februar informierte Eurico Corvacho, Kommandeur der Nördlichen Militärregion, den »Rat der Zwanzig«, dass eine Koalition aus Spinolisten und in Spanien ansässigen terroristischen Gruppen eine gemeinsame Militäraktion plane. Wenige Tage später, am 6. März, schrieb die französische Zeitschrift Témoignage Chrétien, dass »Spínola einen Staatsstreich vorbereitet«, für den er »grünes Licht vom Botschafter der USA, Frank Carlucci, erhalten hat«.

Unter Zugzwang

Die Gerüchte setzten die Verschwörer unter Zugzwang. Um die Unentschlossenen zu motivieren und ein Gefühl der Dringlichkeit zu erzeugen, »enthüllte« Leutnant Nuno Barbieri Cardoso, ein ELP-Aktivist, dessen Vater Agostinho Barbieri Cardoso der ehemalige stellvertretende Leiter der PIDE war, bei einem Treffen von ELP-Mitgliedern am 8. März ein angeblich von den spanischen Geheimdiensten beschafftes Dokument. Dieses enthielt Pläne für eine Operation namens »Ostermassaker«, bei der »kommunistische Brigaden« am 12. März angeblich Hunderte Zivilisten und Militärangehörige, darunter Spínola, eliminieren wollten. Diese Brigaden hätten sich im RAL 1 verschanzt.

Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer, und am 9. März »bestätigte« Leutnant Carlos Rolo die ursprüngliche Quelle des Gerüchts und dessen Wahrheitsgehalt bei einem Treffen mit mehreren anderen Offizieren, darunter General Tavares Monteiro. Letzterer beschloss daraufhin, Spínola bezüglich der Angelegenheit zu kontaktieren, doch dieser gab an, bereits vom französischen Geheimdienst informiert worden zu sein. Es wurde schließlich entschieden, den Luftwaffenstützpunkt Tancos (BA 3) als Operationsbasis zu nutzen.

Mit einem falschen Bart machte sich Spínola am Abend des 10. März auf den Weg zum BA 3, begleitet von Oberstleutnant Quintanilha, Major Jaime Tomás Zuquete da Fonseca und anderen. Sie improvisierten einen Kriegsraum im Haus eines der dort ansässigen Offiziere, Major Martins Rodrigues. Bald trafen weitere Offiziere ein. Gegen 2 Uhr morgens waren die meisten der Hauptakteure anwesend. Spínola, sichtlich nervös, beklagte die mangelnde Organisation. Ein schneller Einsatzplan wurde zusammengezimmert, teilweise unter Rückgriff auf den früheren »Palaciana«-Plan, der die Beteiligung mehrerer Militäreinheiten vorsah: Fallschirmjäger aus Tancos (BA3) und Montijo (BA6), Pionier- und Kavalleriekorps, die GNR (Republikanische Nationalgarde), ein Kommandobataillon und das Panzerbataillon der EPC.

Zwei T-6-Flugzeuge, die mit Maschinengewehren und Raketenwerfern ausgestattet waren, wurden mit dem Angriff auf RAL 1 beauftragt, gefolgt von mehreren Hubschraubern, die 40 Fallschirmjäger transportieren sollten. Diese sollten später durch weitere Hubschrauber und gepanzerte Fahrzeuge verstärkt werden. Eine zweite Welle, bestehend aus 120 Fallschirmjägern, wurde beauftragt, den Flughafen Lissabon zu sichern und später bei der Einnahme von RAL 1 zu helfen. BA 3 wurde auch damit beauftragt, die Rundfunkkommunikation zu neutralisieren, während die Kommandos ihre Kräfte aufteilen sollten, um sowohl zum COPCON-Hauptquartier als auch zur Brücke des 25. April, dem einzigen Übergang über den Tejo, vorzustoßen. Da es sich bei der GNR um eine Polizeitruppe mit begrenzten Einsatzmöglichkeiten handelte, sollte sie nur eine unterstützende Rolle spielen.

Gegen 8 Uhr morgens wurden die Piloten und Unteroffiziere schließlich eingewiesen und erhielten ihre Befehle. Kurz darauf hielt Spínola eine Rede, in der er die »Prostitution der Streitkräfte« anprangerte und behauptete, es sei notwendig, die »Reinheit des am 25. April ausgelösten Prozesses« zu verteidigen.

Erst um 10.45 Uhr starteten die bewaffneten T-6, verzögert durch Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Treibstoff und Munition, wobei die Bombardierung von RAL 1 um 12 Uhr begann. Sie führte zu 14 Verletzten und einem Toten, jedoch gelang es den Soldaten von RAL 1 schnell, eine überlegene Verteidigungsposition einzunehmen. Angesichts des heftigen Beschusses waren die Fallschirmjäger von BA 3 gezwungen, eine Belagerung außerhalb der Kaserne zu errichten.

Die mangelnde Reaktion der Armeedivisionen auf eine kurz vor 13 Uhr von der 5. Division des EMGFA⁷ ausgesprochene Warnung veranlasste diese, einen landesweiten Alarm über den nationalen Rundfunk zu initiieren und, in einer konzertierten Aktion mit dem Gewerkschaftsbund KP Intersindical und anderen linken Gruppen, die Führungsrolle bei der Organisation des zivilen Widerstands zu übernehmen. Bald war das RAL 1 von Hunderten von Zivilisten umstellt, und wer dazu bereit war, wurde mit Waffen versorgt. Menschen organisierten sich im ganzen Land. Spínolas Anwesen wurde geplündert.

Die weiteren Operationen des Putsches verliefen mit unterschiedlichem Erfolg. Nach einigen Diskussionen und gegen die Befehle ihrer Vorgesetzten weigerte sich die EPC, sich zu beteiligen. Um etwa 12 Uhr übernahm General Carlos Damião die Kontrolle über die GNR in der Carmo-Kaserne, nachdem er deren Kommandanten festgenommen hatte. Infolgedessen wurde gegen 13.30 Uhr ein Zug gepanzerter Motorräder entsandt, um eine Antenne des öffentlichen Rundfunksenders außer Betrieb zu setzen, der aber von COPCON-Soldaten zum Rückzug gezwungen wurde. Den Putschisten gelang nur, die Antenne des »Portugiesischen Radioklubs« zu zerstören. In Tancos starteten weiterhin stündlich Flugzeuge, darunter F-86-Kampfjets, einige in Richtung RAL 1, andere mit unbekanntem Ziel.

Angesichts der Proteste gegen die Belagerung weigerten sich die Fallschirmjäger, weitere Befehle auszuführen. Kurz vor 15 Uhr wurde die Belagerung aufgehoben, und Soldaten beider Seiten verbrüderten sich. Daraufhin gaben die Putschisten in Tancos auf und planten ihre Flucht.

»Wilde Versammlung«

Warum der Putsch gescheitert ist, liegt auf der Hand. Die Putschisten hatten ihre Kräfte überschätzt und nicht mit einer Gegenmobilisierung der Bevölkerung gerechnet. Die durch das »Ostermassaker« geschaffene Dringlichkeit, wahrscheinlich ein Schachzug der ELP, um eine Aktion zu erzwingen, verhinderte die Entwicklung eines detaillierteren Aktionsplans.

Zudem hatten offenbar viele Schlüsselfiguren, die von den Putschplänen wussten, darunter vermutlich Präsident Costa Gomes und die Führung der Sozialistischen Partei, beschlossen, den Ereignissen zunächst ihren Lauf zu lassen, bevor sie ihre Unterstützung vorzeitig zeigten. Dies würde auch erklären, weshalb sich der COPCON und die MFA-Leitung nach der Warnung der 5. Division überraschend passiv verhielten, obwohl Gerüchte über eine Verschwörung schon seit Wochen kursierten. Es liegt nahe, dass sie es vorzogen, zunächst die Wahlen zur verfassunggebenden Versammlung abzuwarten, deren Termin am darauffolgenden Tag festgelegt werden sollte.

Dieser Schritt entsprach zudem dem strategischen Kurswechsel der westlichen Mächte, insbesondere der USA, die sich vom interventionistischen Abenteurertum unter Außenminister Henry Kissinger distanzierten und statt dessen auf Wahlen setzten. Angesichts der erneut absehbar geringen Erfolgschancen eines weiteren unausgereiften Vorstoßes der Ultrarechten scheint sich die Linie Frank Carluccis durchgesetzt zu haben. Der US-Botschafter erkannte zutreffend, dass ausschließlich die bürgerlichen Parteien sowie die »gemäßigten« Kräften der MFA um Melo Antunes über genügend Einfluss verfügten, um die revolutionäre Dynamik wirksam einzudämmen.

Wenige Stunden nach dem gescheiterten Putsch berief Costa Gomes, unter starkem Druck von links, eine Dringlichkeitssitzung der MFA ein, die sich durch die Nacht zog. Sie beschloss die Verstaatlichung des portugiesischen Bankensystems und legte den Weg für die formelle Institutionalisierung der MFA. Sie ging als die »wilde Versammlung« in die Geschichtsbücher ein – ein Sieg der Revolutionäre innerhalb der MFA. Zur Debatte stand auch die Möglichkeit, die Wahl bereits auf einen Termin im April vorzuziehen. Doch zahlreiche Anwesende äußerten Zweifel an der kurzfristigen Festsetzung des Wahltermins, angesichts zunehmender Hinweise auf eine Putsch-Beteiligung führender »gemäßigter« Politiker, insbesondere von SP-Chef Mário Soares.

Die Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung fanden schließlich am 25. April statt, unter Bedingungen, die eindeutig den sogenannten gemäßigten Kräften zugutekamen. Im Zuge einer breit angelegten antikommunistischen Kampagne, die Millionen von Wählern mobilisierte, erzielten Sozialisten und der bürgerlich-liberale Partido Popular Democrático zusammen über 50 Prozent der Stimmen. Die Kommunisten erhielten lediglich 12,5 Prozent der Stimmen.

Wenige Tage nach ihrem Einsatz am 11. März wurden die Offiziere der 5. Division der Amtsanmaßung beschuldigt. Spínola dagegen durfte unbehelligt nach Spanien ausreisen, zusammen mit einigen seiner Offiziere. Andere wie Alpoim Calvão schafften es zu Fuß über die Grenze. Mehrere wurden verhaftet oder stellten sich. Vier suchten Asyl in der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland. Spätestens 1976 waren alle wieder in Freiheit und in ihre früheren Ränge eingesetzt.

Anmerkungen:

1 Francisco Bairrão Ruivo: Spínola e a Revolução do 25 de abril ao 11 de março de 1975, Lisboa 2015, S. 270. Übersetzung: Nikolas Sisic

2 Comando Operacional do Continente, eine Einheit, die nach der Revolution im April 1974 gegründet worden war, um den demokratischen Prozess zu schützen.

3 Der »Rat der Zwanzig«, der dem »Revolutionären Rat« vorausging, war ein informelles Gremium, das im Oktober 1974 geschaffen wurde, um die Aktivitäten der MFA-Anhänger in verschiedenen Machtorganen zu koordinieren.

4 Die Waffenräte fungierten als beratendes Gremium für den Generalstabschef des Heeres und vertraten die Mitglieder der jeweiligen Heeresabteilungen in Fragen des Personalmanagements, der Beförderungen und anderer Angelegenheiten.

5 Internationale Polizei und Staatsschutz, Geheimpolizei des Salazar-Regimes

6 Portugiesische Befreiungsarmee, eine rechtsextreme paramilitärische Organisation, die in Spanien von ehemaligen Mitgliedern der PIDE gegründet wurde.

7 Die 5. Division des Generalstabs der Streitkräfte, gegründet im Juni 1974, war ein Informations- und Propagandaorgan. Insbesondere war sie verantwortlich für die Kampagnen zur kulturellen Dynamisierung, das Fernseh- und Radioprogramm des MFA sowie die Herausgabe des MFA-Bulletins Movimento.

Nikolas Sisic schrieb an dieser Stelle zuletzt am 29. Januar 2019 über Portugals linke Regierung: Die Musterschüler.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

Zoonar/IMAGO17.04.2024

Zoonar/IMAGO17.04.2024Die abgebrochene Revolution

JR/JRE/REUTERS17.04.2024

JR/JRE/REUTERS17.04.2024Armee und Volk gemeinsam

Sunday Alamba/AP/dpa05.03.2024

Sunday Alamba/AP/dpa05.03.2024Klare Botschaft an Opposition