Eine unterschätzte Kraft

Von Reinhard Lauterbach

Rosa Luxemburgs letzter größerer Text ist wahrscheinlich auch einer ihrer besten, wenn nicht der beste: der im Herbst 1918 im Breslauer Gefängnis verfasste Essay »Zur russischen Revolution«.¹ Denn was Rosa Luxemburg ein knappes Jahr nach der Oktoberrevolution zu Papier brachte, war nicht weniger, als drei zentrale Strukturprobleme der noch nicht einmal konstituierten Sowjetunion zu benennen: Bürokratisierung und Despotisierung des inneren Parteilebens – hierher gehört der berühmte und von Weichspülern aller Couleur immer gern zitierte Gedanke von der »Freiheit als Freiheit des Andersdenkenden«, der im übrigen nicht von Rosa Luxemburg stammt, sondern bereits von Voltaire formuliert wurde –, ferner die Agrarfrage und die Nationalitätenpolitik.

Die sofortige Aufteilung des Bodens unter den Bauern sei, schrieb Luxemburg, als politische Maßnahme zur Befestigung der proletarisch-sozialistischen Regierung eine vorzügliche taktische Leistung gewesen. Jedoch: »Sie hatte aber leider ihre zwei Seiten, und die Kehrseite bestand darin, dass die unmittelbare Landergreifung durch die Bauern mit sozialistischer Wirtschaft meist gar nichts gemein hat«, sondern dieser direkt entgegengewirkt habe: »Die Leninsche Agrarreform hat dem Sozialismus auf dem Lande eine neue mächtige Volksschicht von Feinden geschaffen, deren Widerstand viel gefährlicher und zäher sein wird, als es derjenige der adligen Großgrundbesitzer war«. Das war zweieinhalb Jahre, bevor die Bolschewiki mit dem Übergang zur »Neuen ökonomischen Politik« im Frühjahr 1921 ihre politische Niederlage auf diesem Feld einstanden – nicht zufällig erst zu dem Zeitpunkt, als sie die Machtfrage im Bürgerkrieg militärisch zu ihren Gunsten entschieden hatten. Das Risiko einer kapitalistischen Reaktion bestehe nicht, schrieb Lenin in der zur Begründung dieser Wende verfassten Schrift »Über die Naturalsteuer«, weil – und solange – die Partei die politische Kontrolle in der Hand behalte. Nur ließ sich eben nicht alles durch die Beherrschung der »Kommandohöhen« regeln: Als die Bolschewiki ein knappes Jahrzehnt später das Ruder wieder herumrissen und die Bauern in die Kolchosen zwangen, versetzte dies der Produktivität der sowjetischen Landwirtschaft einen Schlag, von dem sich die UdSSR bis zu ihrem Ende nicht mehr erholte. Das lag nicht an den natürlichen Voraussetzungen der Agrarproduktion am Standort Russland: Das kapitalistisch gewendete Land ist heute einer der großen Agrarexporteure der Welt.

Kleinbürgerliche Phraseologie

Erkannte Rosa Luxemburg noch an, dass die spezifische Lösung der Agrarfrage zum gegebenen Zeitpunkt wahrscheinlich unvermeidlich war, so war ihre Kritik an der Leninschen Nationalitätenpolitik wesentlich schneidender. Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen sei eine »hohle kleinbürgerliche Phraseologie und Humbug« – auch hier wieder mit fatalen Folgen: »Während Lenin und Genossen offenbar erwarteten, dass sie als Verfechter der nationalen Freiheit, und zwar ›bis zur staatlichen Absonderung‹, Finnland, die Ukraine, Polen, Litauen, die Baltenländer, die Kaukasier usw. zu ebenso vielen treuen Verbündeten der russischen Revolution machen würden, erlebten wir das umgekehrte Schauspiel: Eine nach der anderen von diesen ›Nationen‹ nutzte die frisch geschenkte Freiheit dazu, sich als Todfeindin der russischen Revolution gegen sie mit dem deutschen Imperialismus zu verbünden und unter seinem Schutze die Fahne der Konterrevolution nach Russland selbst zu tragen. (…) Die Bolschewiki sollten zu ihrem und der Revolution größten Schaden darüber belehrt werden, dass es eben unter der Herrschaft des Kapitalismus keine Selbstbestimmung der Nation gibt (…) und dass für die bürgerlichen Klassen die Gesichtspunkte der nationalen Freiheit gegenüber denen der Klassenherrschaft völlig zurücktreten.«

Rosa Luxemburg zitierte sich mit diesen Überlegungen selbst. Genau so hatte sie seit den Anfängen ihres politischen Wirkens gegen den »sozialpatriotischen« Flügel der polnischen sozialistischen Bewegung argumentiert – sogar den Begriff, der für das deutsche Publikum meist mit den Auseinandersetzungen in der SPD während des Ersten Weltkriegs in Verbindung gebracht wird, hatte sie schon in den 1890er Jahren geprägt. Damals war es unter den polnischen Sozialisten um die Frage gegangen, ob sie sich die staatliche Unabhängigkeit Polens von Russland, Österreich-Ungarn und Deutschland zum eigenen politischen Ziel setzen sollten. Nein, hatte Luxemburg damals argumentiert: Das führe in die Irre. Erstens, weil die herrschenden Klassen der polnischen Gesellschaft – also Grundbesitzer und Kapitalisten – in jedem der drei Teilungsgebiete ökonomisch und politisch am Status quo einschließlich der Fremdherrschaft interessiert seien und zum Beispiel gegen Streiks in den Industrierevieren Russisch-Polens gern die Hilfe der zaristischen Polizei in Anspruch nähmen; und zweitens, weil dies nicht einfach nur ein Fehler sei, der gegebenenfalls zu korrigieren wäre, sondern weil es ihren objektiven Klasseninteressen entspreche. Dementsprechend müsse auch das polnische Proletariat seine Zukunft an der Seite der russischen, deutschen und österreichischen Sozialisten suchen, und nicht im nationalen Separatismus.

Die Tatsache nationaler und sprachlicher Unterdrückung der polnischen Bevölkerung leugnete Luxemburg nicht, aber sie spielte sie mit dem Hinweis herunter, der Sozialismus werde jede Form der Unterdrückung aufheben, also auch diese. In welchem Maße diese nationale Unterdrückung bewusstseinsprägend auch bei der polnischsprachigen Arbeiterklasse war, hat Rosa Luxemburg nur indirekt thematisiert: Etwa wenn sie in einem Brief an ihren Lebensgefährten und Kampfgenossen Leo Jogiches berichtete, die oberschlesischen Bergarbeiter hätten in ihrer Versammlung ihre Freude darüber geäußert, »wieder einmal auf polnisch angesprochen worden zu sein«.² Aber sie mochte das Thema erkennbar nicht: Eine 1900 in polnischer Sprache verfasste Broschüre zur »Verteidigung der Nationalität«³ ist schon sprachlich so lustlos formuliert, dass es zu Luxemburgs sonst feurigem Stil überhaupt nicht passt. Auch der Inhalt ist eher peinlich: Sie dient die SPD den Polen als Verteidigerin ihres Anspruchs auf polnischsprachige Religionsausübung an; die Regierung behandle »drei Millionen deutscher Bürger wie Wesen zweiter Klasse (…), denen es nicht einmal erlaubt ist, eine eigene Sprache zu haben⁴ und (…) Gott auf ihre Weise zu preisen«.⁵

Polemik gegen die Konkurrenz

In der SPD, die sich damals schon aus sprachlichen Gründen schwertat, im oberschlesischen Industriegebiet oder den polnischsprachigen Ostgebieten Preußens zu agitieren, verschaffte dieser Standpunkt der jungen Genossin aus Polen Sympathien, schon aus dem Organisationsegoismus der Partei heraus, weil er den Vorrang der SPD gegenüber der parallel ihre Strukturen aufbauenden »sozialpatriotischen« Polnischen Sozialistischen Partei (PPS) betonte. Was aber nicht bedeutete, dass die Parteimehrheit diesen Standpunkt in allen seinen Konsequenzen geteilt hätte. So distanzierte sich die Redaktion des Theorieorgans Die neue Zeit 1897 ausdrücklich von »dem Standpunkt des Frl. Luxemburg« zur »Lebenskraft der polnischen Nation«.⁶

Luxemburgs Polemik gegen den Leninschen Kurs in der Nationalitätenpolitik fiel wohl auch deshalb so leidenschaftlich aus, weil sie hoffte, durch den zweiten Ansturm der russischen Revolution auch die innerparteiliche Niederlage wettzumachen, die die von ihr mitgegründete »Sozialdemokratie des Königreichs Polens und Litauens« (SDKPiL) im Zuge der ersten russischen Revolution erlitten hatte. Damals hatte die PPS weit mehr Anhänger gewinnen und halten können als die SDKPiL, aus der 1918 die KP Polens hervorging.

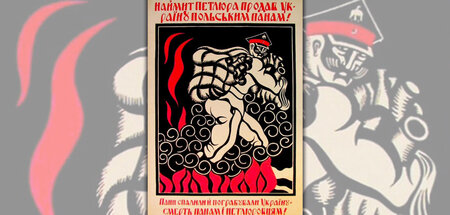

Rosa Luxemburg gestand Lenin zu, dass er in der nationalen Frage zu »einer Art Opportunitätspolitik« genötigt war. Ein freundliches Wort für den Vorwurf des Opportunismus. Anders als noch 1905, als aus den ukrainischen Gebieten Südrusslands die »ersten Lavaströme der Revolution« ausgegangen seien, sahen sich die Bolschewiki mit der Tatsache konfrontiert, dass sich in Kiew eine bürgerliche »Zentralrada« konstituiert hatte, die ihren eigenen Separatismus in dem Maße radikalisierte, wie die Revolution in Petersburg und Moskau einen antikapitalistischen Kurs einschlug: von der anfänglichen Forderung nach einer Föderalisierung Russlands bis hin zur staatlichen Abtrennung nach dem Oktoberumsturz – letzteres begünstigt durch den Griff des deutschen Imperialismus nach der Ukraine und deren Lebensmittelvorräten im sogenannten »Brotfrieden« von Brest-Litowsk.

1920, nach dem für die Bolschewiki siegreichen Ende des Bürgerkriegs, der Verjagung der Truppen der »weißen« Generäle Denikin und Wrangel und dem Untergang des nationalukrainischen »Hetmanats« von Simon Petljura, sahen sich die Sieger gleichwohl veranlasst, diesem im Bürgerkrieg zutage getretenen ukrainischen Nationalismus einige Zugeständnisse zu machen. So wurde das staatliche Gebilde, das auf ukrainischem Boden eingerichtet wurde, zur »Ukrainischen Sowjetrepublik« erklärt und um eine Reihe traditionell russischsprachiger Regionen erweitert. Auf ausdrücklichen Beschluss Lenins und gegen den Willen der örtlichen Bolschewiki wurden etwa Charkow, Odessa und das umliegende »Neurussland« sowie die 1918 im südukrainischen Industriegebiet entstandene »Donezk-Kriworoger Sowjetrepublik« nicht an die russische Unionsrepublik angeschlossen, sondern an die ukrainische. Der Gedanke dahinter: dem ukrainischen Gliedstaat mit seiner bäuerlichen Bevölkerungsmehrheit proletarische und russische Elemente zu implantieren, damit Anhänger des 1917–1920 zutage getretenen ukrainischen Nationalismus nicht auf den Gedanken kommen, mit der in der Verfassung der UdSSR garantierten Option des Rechts auf Abspaltung Ernst zu machen. Es war tatsächlich ein politischer Opportunismus, aber ein von der Lage erzwungener. Eine der vielen Konzessionen, die die Bolschewiki schon unter Lenin aus praktischen Notwendigkeiten heraus machten.

Dialektik des Nationalismus

Sosehr es stimmt, dass im Grunde erst die Sowjetmacht durch die Einführung der ukrainischsprachigen Volksbildung die Ukrainer von »Kleinrussen« zu einer Nation gemacht hat – es war eine Dialektik, die sie aus eigenem Interesse an der Entwicklung des ganzen Landes heraus in Gang setzte. Immerhin gut 70 Jahre hat das Konstrukt gleichwohl gehalten, so innerlich brüchig man es vom theoretischen Standpunkt aus auch finden mag und so sehr heute Wladimir Putin Lenin zum Totengräber der russischen Staatlichkeit erklärt. Das Gegenteil war der Fall. Lenin stand vor der Aufgabe, das übernommene russische Reich bei aller sozialen Umwälzung beieinanderzuhalten, und das hat er für seine Lebensspanne und die zweier Generationen danach erreicht.

Man wird im Nachhinein feststellen müssen, dass Rosa Luxemburg die ideologische Kraft des Nationalismus unterschätzt hat. Er war eben – am Beispiel der Ukraine – doch keine »Narretei« oder »Fatzkerei von ein paar Dutzend kleinbürgerlichen Intelligenzlern«⁷ mehr, sondern im Begriff, auch in den zuvor »geschichtslosen Nationen« – der Begriff stammt von dem österreichischen Sozialdemokraten Otto Bauer⁸, dessen Partei mit den nationalen Gegensätzen im österreichisch-ungarischen Reich täglich zu tun hatte – Fuß zu fassen. Dass Rosa Luxemburg für Nationen und Nationalismen nie etwas übrig hatte, ehrt sie und schärft ihre Analyse. Aber den Beweis, wie sie mit ihrer radikalen Kritik auf praktische Herausforderungen hätte reagieren können, konnte sie nicht mehr erbringen. Lenin war gezwungen, diesen Beweis anzutreten. Es bleibt reine Spekulation, wie eine hypothetisch in Berlin siegreiche sozialistische Revolution mit dem polnischen Drang nach staatlicher Selbständigkeit, wie er sich mit dem am 27. Dezember 1918 begonnenen Posener Aufstand manifestierte, umgegangen wäre. Vermutlich hätte auch eine siegreiche KPD Wichtigeres zu tun gehabt, als sich mit dem Separatismus von Randgebieten abzugeben, die auch schon vor 1914 für die SPD absolute Diaspora gewesen waren. Niemand wusste letzteres besser als Rosa Luxemburg, die über Jahre als sozialdemokratische »Wanderrednerin« durch die polnischen Teile Preußens gereist war.

Anmerkungen

1 Im folgenden zitiert nach der unpaginierten Onlineveröffentlichung www.rosalux.de/stiftung/historisches-zentrum/rosa-luxemburg/manuskript-zur-russischen-revolution

2 Vgl. Roza Luksemburg, Listy do Leona Jogichesa-Tyszki, Bd. 2, Warschau 1968, S. 10 f.

3 Deutsch in: LW I/1, a. a. O., S. 810 ff.

4 Dies war eine Anspielung auf eine bekannte Verszeile des polnischen Renaissancedichters Jan Kochanowski (um 1530–1584): »Die Polen sind keine Gänse und haben ihre eigene Sprache.«

5 LW, a. a. O., S. 816

6 Rosa Luxemburg: Von Stufe zu Stufe, in: Gesammelte Werke, Bd. I/1, Berlin 1972, S. 94, Fußnote

7 Beide Zitate aus »Zur russischen Revolution«, a. a. O.

8 Otto Bauer: Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie, Wien 1907

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

imago images/Sovfoto\UIG20.01.2024

imago images/Sovfoto\UIG20.01.2024Realpolitiker der Revolution

imago images / Photo12 / United Archives20.08.2020

imago images / Photo12 / United Archives20.08.2020»Mit dem Bajonett stochern«

Wikimedia Commons23.02.2018

Wikimedia Commons23.02.2018Gegen die Weißen

Regio:

Mehr aus: Geschichte

-

Anno … 3. Woche

vom 11.01.2025 -

Heim ins Reich

vom 11.01.2025