Frankreichs langer Arm

Von Joaquín Mbomío Bacheng

Der Franc de la Communauté Financière d’Afrique, kurz: CFA-Franc, ist heute zum Sündenbock für die Politik der Misswirtschaft, der Inkompetenz und der Korruption in jenen afrikanischen Ländern geworden, die als ehemalige französische Kolonien zumeist in den 1960er Jahren ihre Unabhängigkeit erlangt haben. Sie alle eint: die von den Kolonialisten gezogenen Grenzen, die französische Amtssprache und eben die Währung. Von den genannten Merkmalen wird meist jedoch nur der CFA-Franc als Ausdruck des Neokolonialismus angeprangert, obwohl die Landesgrenzen und die französische Amtssprache ebenfalls auf diesen zurückgehen. Denn es ist das koloniale Erbe als Ganzes, das die Realität der afrikanischen Staaten von heute ausmacht.

Man könnte die Kontroverse um den CFA-Franc in Afrika mit dem Versuch Westeuropas vergleichen, Moskau von Kiew trennen zu wollen. Tatsächlich wissen diejenigen, die sich ein wenig mit der Geschichte Osteuropas auskennen, dass die russische Nation in Kiew geboren wurde. Noch Nikolai Gogol, einer der großen Schriftsteller des »goldenen Zeitalters« der russischen Literatur, stammte aus der Ukraine. Ähnlich verhält es sich in Afrika: Die frankophonen afrikanischen Staaten entstanden mit dem CFA-Franc. Gewiss, aus opportunistischen politischen und populistischen Gründen kann man die chronische Verantwortungslosigkeit all ihrer Verwalter einzig auf die Währung schieben. Doch das Gewicht der Geschichte wiegt schwer. Denn die Auswirkungen des CFA-Franc auf die Staaten, Institutionen und Menschen, die ihn nutzten, waren tief und prägend.

Macrons Schachzug

Während der CFA-Franc gegenwärtig in Westafrika in Frage gestellt wird, bleibt er in Zentralafrika ein Garant der Einheit und der regionalen Integration, wie die beiden Präsidenten Gabuns und Äquatorialguineas, Brice Clotaire Oligui Nguema und Teodoro Obiang Nguema, am 23. Februar 2025 bei der Einweihung eines Kraftwerks im Grenzgebiet von Ebebiyín betont haben. So bilden die Elemente des kolonialen Erbes, gegen die in Westafrika protestiert wird, in Zentralafrika die Grundlage für die historische Legitimität des neu entstandenen Staates. In Zentralafrika ist die »Familienzusammenführung« in der CFA-Franc-Zone unter den Mitgliedern der Zentralafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion (Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale, CEMAC) unumstritten, niemand spricht von einem Ausstieg aus der Währung.

Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2017 betont der französische Präsident Emmanuel Macron immer wieder, er wolle mit den afrikanischen Ländern in eine neue, von den »Relikten« der Vergangenheit befreite Beziehung treten. Am 21. Dezember 2021 kündigte Macron bei einem offiziellen Besuch in Côte d’Ivoire an, dass der Franc aus der Afrikanischen Finanzgemeinschaft (Communauté financière en Afrique, CFA) verschwinden werde. In Wirklichkeit handelt es sich aber um eine politische Operation nach bekannter Art der Françafrique, nunmehr im Stile Macrons. Es ging darum, Alassane Ouattara, den Verbündeten Frankreichs in der Region, als Präsidenten der Republik Côte d’Ivoire im Amt zu halten.

Dieser große »Dinosaurier« Frankreichs in Afrika betreibt fleißig Demagogie. So versprach Ouattara einer verzückten Bevölkerung, den CFA-Franc zu liquidieren, aus der »wirtschaftlichen Unterdrückung« auszubrechen und das Glück der Freiheit ohne Frankreich zu suchen. Die Propagandisten dieser »guten Nachricht« erfanden daraufhin den Tod des CFA. Er sollte eigentlich schon 2020 durch eine neue Währung ersetzt werden: den Eco, dessen Name verblüffend ähnlich wie der Euro klingt. Bis 2027 soll der Eco nun spätestens eingeführt werden, so hat es die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) 2021 festgelegt. Noch immer aber ist nicht klar, wann die Banknoten in Umlauf kommen werden, welches Land sie herstellen wird und welche Institutionen die Kosten dafür tragen sollen. Doch solche Fragen spielen nur eine untergeordnete Rolle. Von propagandistischer Bedeutung ist vor allem die Ankündigung gegenüber der Bevölkerung: Der CFA-Franc wird abgeschafft.

Die Änderung wird zunächst nur die acht Länder der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion (UEMOA) betreffen: Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal und Togo, sofern diese Länder die Konvergenzkriterien erfüllen. Hinzu kommen zwei wichtige technische Reformen: Das bisherige Operationskonto bei der Banque de France wird abgeschafft, und die französischen Vertreter, die in der BCEAO (Zentralbank der westafrikanischen Staaten) sitzen, werden zurückgezogen.

Vorhof Frankreichs

Was in Westafrika geschieht, hat kaum Auswirkungen auf Zentralafrika. Es ist ein anderes Afrika, ein Äquatorial- und Wald-, ein animistisches und christliches Afrika, das sich grundlegend vom subsaharischen, muslimischen und sahelischen Westafrika unterscheidet. Bei den Bantu ist die Zeit nicht linear, sondern zirkulär, die Vergangenheit kehrt in der Zukunft zurück, und die Gegenwart ist umfassend. Man nimmt sie und das Erbe der Vergangenheit an. Die Staaten Äquatorialzentralafrikas, insbesondere die CEMAC-Staaten, wollen den aus der Kolonialzeit geerbten CFA-Franc beibehalten, ebenso die privilegierten Beziehungen nicht nur mit Frankreich über die CFA-Währung, sondern auch mit dem Westen und seinen Bretton-Woods-Institutionen.

Der Staatenblock Äquatorialzentralafrika bleibt nach wie vor fest an Frankreich angedockt, allen Widrigkeiten zum Trotz. Auf dem bisher letzten Treffen der Staats- und Regierungschefs der CEMAC, das Ende 2024 in Jaunde, der Hauptstadt Kameruns, stattfand, verabschiedeten die Staats- und Regierungschefs dieser Länder mehrere Resolutionen, die darauf abzielen, der Wirtschafts- und Finanzkrise, von der ihre Länder betroffen sind, durch eine verstärkte Zusammenarbeit mit den internationalen Finanzinstitutionen, der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds, zu begegnen. Hinzu kommen Maßnahmen zur Stärkung der wirtschaftlichen Kooperation und Integration, wie sie einmal von Paris festgesetzt wurden. Ökonomen sind konservativ. Sie folgen den Praktiken, die sie seit jeher kennen. Sie mögen keine Umwälzungen.

Das tropische und äquatoriale Afrika unter französischer, spanischer und portugiesischer Herrschaft erstreckte sich von den Kapverdischen Inseln im Atlantik bis zur Küste des Indischen Ozeans in Mosambik. Die französischen Kolonien bildeten einen zusammenhängenden Block, der manchmal auch britische Enklaven umfasste. In der Kolonialzeit gruppierte Frankreich seine Besitzungen in zwei Föderationen und Mandatsgebieten: Französisch-Westafrika (AOF) hatte Dakar als Hauptstadt und umfasste Senegal, Französisch-Sudan (heute Mali), Französisch-Guinea (heute Guinea), Obervolta (heute Burkina Faso), Côte d’Ivoire, Dahomey (heute Benin), Niger und Mauretanien. Die Hauptstadt von Französisch-Äquatorialafrika (AEF) war Brazzaville. Es umfasste den Mittleren Kongo (heute Republik Kongo), den Tschad, Oubangui-Chari (heute Zentralafrikanische Republik) und Gabun. Kamerun und Togo, ehemalige deutsche Kolonien, waren als Mandatsgebiete des Völkerbunds und dann der UNO zwischen Großbritannien und Frankreich aufgeteilt. Das französische Kolonialsystem hatte eine zentrale und direkte Verwaltung. Jede Gruppe von Gebieten hatte einen Generalgouverneur an der Spitze, der den Kolonial- oder Überseeminister vertrat.

Es gibt indes einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden ehemaligen französischen Kolonialräumen. Westafrika war bereits stark durch die muslimische Religion geprägt, die sich seit dem 10. Jahrhundert verbreitet hatte, während der äquatoriale Regenwald ein Bollwerk gegen das Eindringen des Islams bei den Bantu war. Im Gegensatz dazu war es das Christentum, das sich im Laufe des 19. Jahrhunderts in Äquatorialafrika ausbreitete. Auf politischer Ebene prägte die »Konferenz von Brazzaville« im Februar 1944 unter dem Vorsitz des Generals Charles de Gaulle und organisiert vom schwarzen Gouverneur Félix Éboué die Region – ein gaullistischer Pakt zwischen Afrika und Frankreich. Diese »historische Partnerschaft« bestimmt bis heute die Beziehungen zwischen Zentraläquatorialafrika, den CEMAC-Ländern und Frankreich.

Bindung an den Westen

Trotz der Niederlagen, die Präsident Emmanuel Macron in Westafrika und insbesondere in der Sahelzone erlitten hat, bleibt Frankreich in Zentralafrika der Partner der Wahl. Dort befinden sich Länder, aus denen sich die französische Wirtschaft nach wie vor mit Rohstoffen versorgt. Es ist immer noch Frankreichs Vorhof auf dem afrikanischen Kontinent. Selbst gegenüber dem wachsenden Einfluss Chinas und Russlands auf dem Kontinent bleibt Frankreich stark und weiter sehr präsent in Afrika. Gabun, Tschad, Kamerun und die Republik Kongo (Brazzaville) sind starke Verbündete und Hochburgen der Frankophonie.

Das liegt auch daran, dass der CFA-Franc dort nicht dieselben Leidenschaften entfesselt wie in der Savanne der Sahelzone. Im Gegenteil, die Menschen in der Franc-Zone Äquatorial- und Zentralafrikas legen Wert auf die Konvertibilität ihrer Währung, die es ihnen erlaubt, die Grenzen zu überschreiten: Tschad, Kamerun, Zentralafrikanische Republik, Gabun und Äquatorialguinea. Denn die afrikanische Bevölkerung ist sehr jung, insbesondere die der afrikanischen Waldregionen, und besonders stark in Bewegung. Die Binnenmigration zwischen den afrikanischen Ländern ist eine wirtschaftliche Größe ersten Ranges, eine Koordinate, die internationalen, vor allem europäischen Experten meist entgeht. Außerdem wird dadurch der Rückgriff auf den US-Dollar vermieden, wie es in der Demokratischen Republik Kongo (Kinshasa) und in Angola der Fall ist – in Ländern, die Schwierigkeiten haben, ihre nationalen Finanzen in Ordnung zu halten.

In der CFA-Franc-Zone in Äquatorialzentralafrika wurde die brutale Währungsabwertung im Jahr 1994, die von Frankreich unter der Regierung von Édouard Balladur durchgesetzt wurde, sehr schlecht aufgenommen. Doch die betroffenen Regierungen sowie die Wirtschaftsakteure haben sich, so gut es ging, angepasst. Die Länder der Region, die Rohstoffe wie Holz, landwirtschaftliche Produkte und nicht zuletzt Bodenschätze wie Erdöl exportieren, haben eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt erlangt und ihre Exporte gesteigert. Der Privatsektor wurde dank der Dynamik seiner zahlreichen Zulieferer aus dem informellen Sektor gestärkt.

Ein weiterer Faktor – und nicht der geringste – ist das gute Image, das Europa nach wie vor unter der mehrheitlich christlichen Bevölkerung Afrikas am Äquator genießt, die der westlichen Kultur sehr nahe steht und weit entfernt ist von dem antiwestlichen Modell, das von der arabisch-muslimischen Welt in Nordafrika und der Sahelzone favorisiert wird. Selbst der wirtschaftliche Durchbruch Chinas in Afrika hat hier seine Grenze: China hat die westlich-kapitalistischen Strukturen und Instrumente, die es vor Ort vorfand, genutzt, etwa die Franc-Zone, die Währung CFA-Franc, die Banken usw., und hat damit implizit das »französische Kolonialerbe« bestätigt. Die Einheimischen selbst konnten nie ein alternatives Gesellschaftsmodell zum westlichen entwickeln.

Seit der Unabhängigkeit im Jahr 1960 hatten die CEMAC-Staaten durchweg diktatorische Regime, Despoten und korrupte Machthaber, die ihre Länder als Familienbesitz betrachteten: Im Tschad setzte Präsident Idriss Déby seinen Sohn Déby junior ein, der nach seinem Tod das Amt des Staatsoberhaupts übernehmen sollte, was auch geschah. In Äquatorialguinea, einst eine spanische Kolonie, die erst später der CEMAC beitrat, bereitet General Teodoro Obiang Nguema, der die Macht von seinem Onkel Macias Nguema durch eine Palastrevolution im August 1979 geerbt hat, seinen Sohn Teodorin Nguema auf die Nachfolge vor. Ähnlich verhält es sich in Kamerun unter Paul Biya und in Kongo-Brazzaville unter General Dénis Sassou N’Guesso. Die Bevölkerung dieser Länder hat kein Mitspracherecht, so dass manchen sogar die europäische Kolonialherrschaft als eine »goldene Zeit« vorkommt. Die Währung, der CFA-Franc, stellt nach wie vor eine starke und solide wirtschaftliche und politische Verbindung zu Frankreich dar.

Bewerbung bei de Gaulle

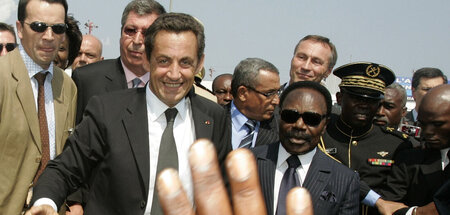

Gabun ist das wahre Land des afrikanischen Waldes, wo der Okoumé, der Fetischbaum, seine ganze Kraft und sein Geheimnis zu den magischen Klängen der Ngombi, der traditionellen Gitarre, entfaltet, deren Rhythmus die Wasser des großen gabunischen Flusses Ogoué majestätisch ins riesige Meer tragen. Gabun ist ein Land voller Geheimnisse, aber auch voller Überraschungen. Im Norden, in der Region Woleu-Ntem, erinnern sich die Alten immer noch daran, dass die Gebiete Oyem und Bitam einst zum deutschen »Schutzgebiet« Kamerun gehörten. Als französische Kolonie, die 1960 ihre Unabhängigkeit erlangte, hat Gabun in seiner Geschichte insgesamt zwei Putsche erlebt: den Staatsstreich von Jean-Hilaire Aubame 1964, der von Frankreich niedergeschlagen wurde, und den Coup d’État von General Brice Clotaire Oligui Nguema im Jahr 2023, der wiederum von Frankreich ermöglicht wurde. Es gab eine Zeit, in der kein französischer Politiker, der sich auf die Macht in Frankreich vorbereitete, an Staatspräsident Omar Bongo und seiner Schatulle vorbeikam. Das zeigt, wie eng die Beziehungen zwischen Frankreich und Gabun sind.

Das Kräftemessen, das wir heute zwischen Donald Trumps Amerika und den europäischen Ländern sehen, hat seine Vorgeschichte in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Sieger, die Vereinigten Staaten von Amerika, forderten die europäischen Mächte auf, sich ihrer Kolonien zu entledigen und ihnen die Unabhängigkeit zu gewähren. Natürlich nicht aus Freiheitsliebe. Das Manöver der US-Amerikaner zielte darauf, die großen europäischen Kolonialstaaten Frankreich, Großbritannien und Belgien zu schwächen. Doch sie hatten nicht mit dem Schachzug des Generals de Gaulle gerechnet. Dieser erklärte 1960 auf einen Schlag die Unabhängigkeit der französischen Kolonien West- und Zentralafrikas. Formal waren sie fortan neue Staaten mit Stimme und Stimmrecht bei den Vereinten Nationen, doch ansonsten gab nach wie vor Frankreich den Ton an, und zwar in jeder Hinsicht: militärisch, währungspolitisch, kulturell, wirtschaftlich und diplomatisch.

An die Spitze jedes dieser neuen Staaten setzte Paris einen Strohmann, der alle Befehle eilfertig befolgte. Wer gegen die Regeln verstieß, wurde rücksichtslos von der Macht entfernt. Die Präsidenten Hamani Diori von Niger, Sylvanus Olympio von Togo und Modibo Keïta von Mali waren die ersten Opfer dieses französischen Neokolonialismus in Afrika. Gabun hingegen, ein Land, das aufgrund seiner natürlichen Ressourcen – Holz, Mangan, Uran, Erdöl, Fisch usw. – extrem reich ist, wurde das perfekte Modell eines französischen Satelliten in Afrika. Seit der Unabhängigkeit des Landes, die Frankreich 1960 erklärte, unterhält die alte Kolonialmacht zur Verteidigung ihrer Interessen den Militärstützpunkt »Camp Général de Gaulle«, der sich in der Nähe des Flughafens der gabunischen Hauptstadt befindet. Die immensen Reichtümer Gabuns werden in Paris aufgeteilt. Es ist eine effiziente neokoloniale Architektur, die von Jacques Foccart, dem Schattenmann de Gaulles, aufgebaut wurde.

De Gaulles graue Eminenz wählte Bongo als Nachfolger von Léon M’ba, dem ersten Staatschef Gabuns, der nach einem langen Todeskampf im Krankenhaus Claude Bernard in Paris verstarb. Bis heute ist das genaue Datum seines Ablebens ein Rätsel. Jedenfalls bestellte Foccart 1964 Léon M’Bas Kabinettschef, den damals 30jährigen Albert Bernard Bongo, zu sich. Was folgte, erzählte Bongo selbst im Jahr 2000 der Zeitschrift Jeune Afrique: »Ich bin nach Paris gegangen, um eine Nachricht zu überbringen. Ich wusste nicht einmal, dass ich General de Gaulle treffen würde, der mir tatsächlich eine Reihe von Fragen stellte. Ich wusste nicht, dass ich das ablegte, was manche als ›Prüfung‹ bezeichnen. Am Abend dann kam Foccart zu mir und sagte: ›Du hast einen starken Eindruck auf den General gemacht.‹«

Herz der Françafrique

Bongos Herrschaft in Gabun dauerte von 1964 bis 2009. Seine Amtszeit währte so lang, dass er seinen Namen mehrmals änderte, als wolle er seinen Landsleuten den Eindruck vermitteln, der Präsident habe gewechselt. Albert Bernard Bongo konvertierte zum Islam, wurde Omar Bongo und ein guter Freund des marokkanischen Königs, des grausamen Hassan II. Gegen Ende seines Lebens spürte Bongo den Ruf seiner Vorfahren und afrikanisierte seinen muslimischen Namen. Fortan nannte er sich Omar Bongo Ondimba. Unter diesem Namen starb er auch. Nicht ohne einer der wichtigsten Mitspieler bei den niederträchtigen Operationen Frankreichs in Afrika gewesen zu sein, die oft auch über Rabat liefen: dem Biafra-Krieg in Nigeria (1967–1970), dem Sturz des Kaisers Bokassa in der Zentralafrikanischen Republik (1979), der französischen Intervention in Shaba zugunsten des Diktators Mobutu im damaligen Zaire (1978), der Unterstützung des Diktators Dénis Sassou N’Guesso im Bürgerkrieg in Kongo-Brazzaville (1997–1999).

Auch bei angeblichen Unfällen wichtiger Persönlichkeiten, national und international, wie dem Absturz des Flugzeugs von Alioune Blondin Béye, dem Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs für Angola, mit sieben seiner Kollegen, mischte er mit. Das Flugzeug, von Libreville kommend, erreichte nie den Flughafen von Abidjan, es verschwand am 26. Juni 1998 im Wald von Côte d’Ivoire. Bongo war das letzte Staatsoberhaupt, das ihn lebend gesehen hatte. Mit ihm hatte er starke Meinungsverschiedenheiten über Angola. Viele Kikongo im Norden Angolas stehen den Batéké des Bongo in Gabun sehr nahe. Aber niemand stellte eine Verbindung her. So wie beim Elf-Skandal in den 1990er Jahren, auch bekannt als Leuna-Affäre, der von Gabun ausging und ganz Europa erschütterte. In Frankreich rollten die Köpfe, aber nicht der von Omar Bongo in Gabun. Manchmal drohte er: »Wenn man mich beschmutzen will, werde ich alles sagen!«

So war die Welt der Françafrique zur Zeit Bongos und der französisch-gabunischen Freundschaft. Man wusste nicht, wer über wen gebietet. Bongos Erbe bleibt das gabunische System des »Autopiloten im französischen Flugzeug«. Unabhängig davon, wer in Frankreich oder Gabun Präsident ist, die Interessen beider Länder bleiben zusammengeschweißt und innig verbunden. Bongo senior hat es trotz seiner langen Amtszeit nicht geschafft, ein kleines, wohlhabendes Emirat in den Tropen entstehen zu lassen, obwohl Gabun über zahlreiche Vorteile und Reichtümer verfügt. Sein Sohn Ali-Ben Bongo hatte die gleiche Krankheit wie alle afrikanischen Diktatoren, nämlich übermäßige Gier. Sehr schnell wurde er von einem anderen Mitglied des Systems, dem mächtigen Brigadegeneral Brice Clotaire Oligui Nguema, der von Omar Bongo selbst ausgebildet und zum Ritter geschlagen worden war, von der Macht verdrängt. Bei einer der letzten Staatsreisen von Präsident Omar Bongo nach Paris hatte dessen Adjutant Oligui Nguema bereits den Koffer mit den gabunischen Staatsangelegenheiten fest in seiner rechten Hand gehalten. Es ist dieser Mann, der – federführend am Putsch vom August 2023 beteiligt – am 26. April der vierte Präsident Gabuns werden wird. In der direkten Linie seiner Vorgänger. Die Freundschaft zwischen Frankreich und Gabun ist unverbrüchlich.

Joaquín Mbomío Bacheng ist Journalist und Schriftsteller aus Äquatorialguinea und schrieb an dieser Stelle zuletzt am 27. Dezember 2024 über die Finanz- und Währungskrise in Zentralafrika und die Rolle Gabuns: Nach Westen schielen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

IMAGO/Pond5 Images27.12.2024

IMAGO/Pond5 Images27.12.2024Koloniale Währung

Ludovic Marin/Pool/REUTERS15.03.2022

Ludovic Marin/Pool/REUTERS15.03.2022Brüchige Macht

REUTERS/Ludovic Marin/Pool18.12.2017

REUTERS/Ludovic Marin/Pool18.12.2017Gewandelte Abhängigkeiten