Das Elend der Soziologie

Von Barbara EderDas Elend der österreichischen Soziologie ist eine Soziologie des Elends. Die Nazidiktatur und der ihr vorausgehende Austrofaschismus haben nicht nur mögliche Karrieren innerhalb dieser Wissenschaftsdisziplin zerstört, sondern bereits ihre Entstehung vehement blockiert. Ansätze zu einer genuinen Programmatik waren vornehmlich im Exil entstanden, an österreichischen Universitäten etabliert haben sich davon nur die wenigsten. Lange Zeit dominierte Anthony Giddens »Sociology« die Lehrpläne der Erstsemester, behavioristische Ansätze – im Sinn einer reinen »Verhaltenslehre« – kamen aus den Denkmilieus Humberto Maturanas und der Luhmannschen Systemtheorie. Wer sich in puncto sozialer Ungleichheitsforschung mit der Habitustheorie Pierre Bourdieus nicht gemein machen wollte, fand keine Zuflucht bei Vertretern der Politischen Ökonomie. Statt dessen sollte die aufkommende Biographieforschung nun endlich das Individuum hinter der sozialen Struktur entdecken; die idealtypische Methode Max Webers diente dafür als Vorstufe.

In einem Land, dessen Politik nach 1945 wie kaum ein anderes vom sozialpartnerschaftlichen Kompromiss bestimmt ist, gibt es gute Statistikerinnen und Statistiker, die im Auftrag von Österreichischem Gewerkschaftsbund und Arbeiterkammer die Datenbestände von Social Surveys miteinander korrelieren. Die phänomenologisch orientierte Wissenssoziologie eines Alfred Schütz, der 1939 ins US-amerikanische Exil gehen musste, spielt innerhalb dieses quantifizierenden Zweigs soziologischen Denkens ebenso wenig eine Rolle wie der Versuch des Nationalökonomen Otto Neurath, eine bildstatistische Methode für eine demokratische Öffentlichkeit zu etablieren. Die frühen »Comics« des Isotype-Erfinders, der nach wiederholten Zwischenstopps in Berlin 1934 über die Niederlande nach England emigrieren musste, sind auf Verkehrsschildern und Infographiken international präsent; im sozialwissenschaftlichen Curriculum der Universität Wien firmieren sie bestenfalls als Randnotiz.

Länger als erlaubt

Es gibt Wörter, deren Wirkung sich nicht darin erschöpft, ausgesprochen zu werden. Sie stiften Wahrheiten und modellieren Wirklichkeiten. Das Wort »Arbeitslosigkeit« – mitsamt des Sonderfalls der sogenannten »Langzeitarbeitslosigkeit« – war für die österreichische Sozialdemokratie der 1930er Jahre eines davon. Besonders letztere suggeriert einen Zustand, der länger andauert, als eine auf Arbeit, Wachstum und vermeintliche Produktivität ausgerichtete Gesellschaft es erlaubt – und stellt somit einen Verstoß gegen die Norm der Erwerbsarbeit dar. Eine solide Datenlage war dazumal noch nicht vorhanden, das Forschungsfeld ein weitgehend neues. Der im Entstehen begriffenen österreichischen Sozialwissenschaft, welche sich als Sozialpsychologie dem quantitativen Studium von Massenerscheinungen verschrieben hatte,¹ kam nunmehr die Aufgabe zu, den thematisch einschlägigen Vorstellungshorizont mit empirischen Befunden zu füllen.

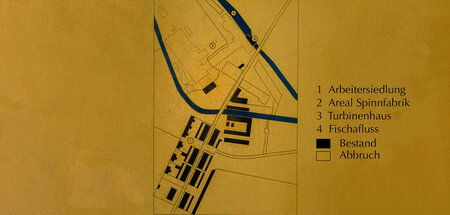

Bereits im Herbst 1931 begannen die Vorarbeiten für die im März 1933 publizierte Pionierstudie »Die Arbeitslosen von Marienthal«, finanziert von der Wiener Arbeiterkammer und dem Rockefeller-Fonds mit Sitz in New York. Das Forschungsteam um Marie Jahoda, Paul Lazarsfeld und Hans Zeisel sollte sich »ein Bild von der psychologischen Situation eines arbeitslosen Ortes«² machen und damit das Elend an der Wurzel packen. Unter Lazarsfelds Leitung dokumentierten die Forschenden rund eineinhalb Jahre lang die Folgen einer Fabrikschließung im niederösterreichischen Industrieort Marienthal. Die dortige Flachs- und Jutespinnerei beschäftigte bis 1930 etwa 1.300 Arbeiterinnen und Arbeiter. Als nahezu einziges Unternehmen in der Umgebung hatte sie das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner bestimmt.

Die im Dezember 1932 einsetzenden empirischen Erhebungen erfolgten unter voraussetzungsvollen Annahmen. Die Ambition, die Auswirkungen von Erwerbslosigkeit mittels Längsschnittdaten zu erfassen, war durchweg politisch motiviert: Am Vorabend des Faschismus fürchtete die Sozialdemokratische Partei nicht nur um ihre Pfründe; nennenswerte Vertreter derselben gingen vom Überlaufen weiter Teile ihrer Wählerklientel ins gegnerische Lager aus, wenn die Erwerbslosigkeit zunehmen würde. Das Vorgehen der Wissenschaftler, die bis Mitte Mai 1932 in Marienthal forschten, ist von Beginn an durch diese Hypothese motiviert. Im Vorfeld steht das Ergebnis der Studie in ihren Grundzügen bereits fest, in der historischen Rückschau konzediert Paul Lazarsfeld selbigem sogar Geschichtsmächtigkeit – in dem Sinn, dass »die apathisierende Wirkung der totalen Arbeitslosigkeit (…) die Führerideologie des heraufziehenden Nationalsozialismus so erfolgreich«³ gemacht habe. Damit legt er nahe, dass es ein »Drittes Reich« in einem Land mit Vollbeschäftigung nie gegeben hätte.

Wo durch Erwerbslosigkeit hervorgerufene Apathie als Ursache für die gesellschaftliche Faschisierung herhalten sollte, musste gezielt nach ihr gesucht werden. Demnach erscheinen die im Rahmen der Marienthal-Studie beforschten Subjekte auch nicht als Opfer konjunktureller Schwächen im Gefolge der Weltwirtschaftskrise von 1929; statt dessen stellen die Forschenden sie als mangelhafte Persönlichkeiten mit erheblichen Defiziten dar, was sich unter anderem in Haushaltsführung und abgenutztem Inventar manifestiere. Zur Erforschung ihrer Verhaltensgewohnheiten errichteten Paul Lazarsfeld und seine Kollegen einen kompletten Themenpark von vermeintlichen Fürsorgeeinrichtungen, die Gelegenheiten für weitere Zufallsbeobachtungen schufen; bereits um 1900 hatte Ferdinand Tönnies von der Errichtung derartiger »soziologischer Observatorien« geträumt.⁴

Die Aufgabe der Forschenden vor Ort bestand nunmehr darin, sich »in das Gesamtleben natürlich einzufügen«;⁵ die zur Feststellung bedeutsamer Abweichungen implizit erstellten Normvorlagen könnten aus dem bürgerlichen Tugendkatalog stammen und sind dennoch nicht identisch mit diesem. Eine »Haushaltungsstatistik«, deretwegen ein Funktionär der Arbeiterkammer eigens nach Marienthal gereist war, konnte aufgrund technischer Schwierigkeiten nur in Einzelfällen vorgenommen werden. Was Lebensform, Zeitorganisation und politische Aktivität anbelangt, orientieren sich die Annahmen weitgehend am Niveau bürgerlicher Öffentlichkeit.

Bürgerlich eingefühlt

Paul Lazarsfeld, seit 1947 Inhaber einer Professur für empirische Sozialforschung an der Columbia University, lässt in seinem »Vorspruch« zur erweiterten Auflage der Studie durchschimmern, dass Charlotte Bühlers »entwicklungspsychologisches System«⁶ nicht ohne Einfluss auf die Forschungsergebnisse geblieben war. Bühler, die ab 1929 die »Kinderbeobachtungsstation« am Psychologischen Institut leitete, erhielt ihr Forschungsbudget aus demselben Fonds wie die Autoren der Marienthal-Studie. Aus der intensiven Beobachtung zwischenmenschlicher Beziehungen unter Kleinkindern glaubte sie darauf schließen zu können, dass sich auch im Erwachsenenalter »Kategorien der Zielsetzung wie Leistungswillen, Expansion, Selbsterfüllung«⁷ als allgemein menschliche Handlungsorientierungen abzeichnen würden; um so erstaunlicher mag es den Studienautoren erschienen sein, dass im niederösterreichischen Marienthal der 1930er Jahre gänzliche andere Orientierungen und Umgangsformen vorzufinden waren.

Charlotte Bühlers Ansätze waren für das Forschungsteam um Paul Larzarsfeld auch abseits der monetären Zuwendungen aus dem von ihr und Karl Bühler verwalteten Fonds von Interesse. Mit ihrem Forschungsdesign setzten sie neben Techniken der numerischen Erfassung auch auf eine neuartige Einfühlungsästhetik. Exaktes Zahlenmaterial sollte mit empathischen Qualitäten verbunden werden. Lazarsfeld beschreibt diesen Ansatz nicht ohne Euphorie: »Wir konnten uns nicht damit begnügen, Verhaltenseinheiten einfach zu ›zählen‹; unser Ehrgeiz war es, komplexe Erlebnisweisen empirisch zu erfassen. Der oft behauptete Widerspruch zwischen ›Statistik‹ und phänomenologischer Reichhaltigkeit war sozusagen vom Anbeginn unserer Arbeiten ›aufgehoben‹, weil gerade die Synthese der beiden Ansatzpunkte uns als die eigentliche Aufgabe erschien.«⁸

Sich in den anderen »einzufühlen«, wurde Teil der soziographischen Methode. Mit den Projektionen der Forschenden selbst blieb dieser Anspruch aufs engste verwoben. Zu Wort kamen die Objekte ihres Interesses dann, wenn ihre Aussagen bereits bestehende Hypothesen untermauerten; unmittelbar in Erscheinung treten durften sie nur, wenn sie sich den Instruktionen der Forschenden fügten. Das Ausfüllen von Zeiterfassungsbögen, die den Charakter von To-do-Listen aufweisen, zählte ebenso dazu wie die Zurverfügungstellung subjektiver Zeugnisse, die objektive Daten kontrastieren sollten – hier die Tagebucheintragungen und Briefe, dort Essverzeichnisse, Listen aus dem Konsumverein und den Gemeindeämtern. Demnach sei das »Erlebnis der Arbeitslosigkeit« aus »den Mitteilungen der Arbeitslosen selbst«⁹ hervorgetreten. Zu dieser Schlussfolgerung kommt Paul Lazarsfeld jedenfalls in seiner Einleitung.

Mittels Finanzierung von Studien zu Arbeitszufriedenheit, Massenkultur, Kommunikation und Verhaltenssteuerung unterstützte die Rockefeller Foundation nicht nur die Arbeit der Frankfurter Schule im US-Exil, sondern auch Lazarsfelds österreichisches Pionierprojekt. Demnach erstaunt es nicht, dass dessen Forschungsteam das aus dem Takt geratene Alltagsleben in Marienthal einem normierenden Zeitregime unterwirft. In fremden Haushalten führten die Forschenden temporale Vermessungen durch, besonders den vermeintlichen Zeitwohlstand der erwerbslosen Frauen galt es zu geißeln. »Man sieht: Nicht einmal die wenigen Termine, die es noch gibt, werden genau eingehalten. Denn Pünktlichkeit hat jeden Sinn verloren, wenn nichts auf der Welt mehr unbedingt geschehen muss«¹⁰, heißt es im Anschluss an erste Erhebungen auf privatem Grund.

»Zeitzerfall«

Im Rahmen ihrer Forschungsagenden greift die Psychologin Marie Jahoda immer wieder auf ein Messinstrument zurück, das zum Sinnbild eines nach fordistischen Gesichtspunkten organisierten Fabrikregimes wurde. Das von Henry Ford eingeführte Arbeits- und Produktionsmodell, welches durch Fließbandarbeit, Standardisierung und Massenproduktion geprägt ist, setzte auf die gezielte Taktung der Zeit. Egal, ob am Handgelenk oder der Kirchturmspitze – unter kapitalistischen Verhältnissen laufen die Uhren im Dienst von Kontrolle und Rationalisierung; als Schlaguhren ab dem zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts in europäischen Metropolen verbreitet, definierten sie auch die Basiseinheit des kapitalistischen Arbeitstages im niederösterreichischen Marienthal.

1907 in eine bürgerliche jüdische Familie in Wien hineingeboren, konnte Marie Jahoda über ihre Zeit souverän verfügen. Sie wuchs auf in einem Milieu, in dem man sich politische Debatte und intellektuelle Neugier leisten konnte – im Freundeskreis diskutierte man die Ideen von Karl Kraus, Ernst Mach und dem Utopisten Popper-Lynkeus. Nach ihrer Heirat mit dem aufstrebenden Sozialforscher Paul Lazarsfeld lebte Marie Jahoda im Karl-Marx-Hof, einem Prestigeprojekt des kommunalen Wohnbaus der sozialdemokratischen Stadtregierung. Zum Studium der Psychologie an der Universität Wien, das auf den Besuch einer Privatschule folgte, war es von dort aus kein weiter Weg. Einem Selbstzeugnis zufolge wurde Jahoda »in gediegenem Komfort der Mittelklasse«¹¹ groß. Dazu zählte zwar kein Eisschrank, dafür aber »vier Treuhandvermögen« für ihr Studium und das ihrer drei Geschwister sowie zwei Haushaltsgehilfinnen, die ihrer Mutter bei reproduktiven Arbeiten assistierten. Im autobiographischen Fragment »Rekonstruktionen meiner Leben« beschreibt Marie Jahoda die Tätigkeit von Betty Jahoda wie folgt: »Sie ging einkaufen und kochte selbst, traf alle Entscheidungen im Haushalt und organisierte die jährlichen zweimonatigen Sommerferien – ein regelrechter Exodus in gemietete Häuser, in denen uns mein Vater an den Wochenenden und während seines eigenen einwöchigen Urlaubs besuchte.«¹²

Marie Jahoda, die mit »Die Arbeitslosen von Marienthal« in die Geschichte der österreichischen Sozialforschung einging, war während ihrer Schulzeit Vorsitzende des sozialistischen Mittelschülerverbands und vernetzt im intellektuellen Umfeld des Austromarxismus: Sie glaubte an den Sieg des demokratischen Sozialismus, lobte das Wohnbauprogramm des »Roten Wien« und stand schon allein aus diesem Grund dem Marxismus skeptisch gegenüber. Die Begegnung mit Otto Bauer vergrößerte diese Kluft – und Jahoda sah sich infolgedessen »kuriert (…) von allen kommunistischen Neigungen«¹³.

Im Frühjahr 1932 vermisst sie in Marienthal den Arbeitsalltag erwerbsloser Frauen – vom Ankleiden, Einheizen, Geschirr abwaschen, Einkaufen gehen und Kochen bis hin zum Stopfen und Nähen. Tätigkeiten dieser Art hätten diese bislang nach Beendigung des Arbeitstags in der Fabrik in einem Bruchteil der Zeit erledigt. Anhand von Plänen, die den Zeitraum von sechs Uhr früh bis kurz vor Mitternacht erfassen, geißelt Jahoda den Verlust von Arbeitsproduktivität. Schließlich ist auch sie davon überzeugt, dass mit einsetzender Erwerbslosigkeit ein Circulus vitiosus beginne: »So schälte sich zum Schluss unsere Formel von der Reduktion des Anspruchs- und Aktivitätsbereichs, vom Zeitzerfall und vom Hinabgleiten entlang der von uns dargestellten Haltungsreihe heraus.«¹⁴

Auf Verlust und Verzweiflung folgen Resignation und Apathie – das von sozialwissenschaftlicher Seite konstatierte Absturzprogramm folgt einem klaren Stufenmodell. Selbst aus Ungebrochenen sollen Teilnahmslose werden, obgleich, wie Lazarsfeld zugeben muss, »alle Beziehungen zur ›Widerstandskraft‹, zum Einkommen, zur früheren Lebensgeschichte usw.«¹⁵ gar nicht erst hinreichend erhoben werden konnten. Die späteren Emigranten Jahoda, Lazarsfeld und Zeisel haben dieses Bild mit den modernsten Mitteln der Sozialforschung modelliert – und damit selbstredend mehr als einen Auszug aus den »nackten Ziffern der offiziellen Statistik und den allen Zufällen ausgesetzten Eindrücken der sozialen Reportage«¹⁶ geschaffen.

Hauptsache arbeiten

Die Akteurinnen und Akteure aus Marienthal treten den Sozialforschern aus Wien nicht als soziale Wesen ohne Verdienst gegenüber, sondern als stille und unbewegte Figuren. Sie werden beschrieben, befragt und vermessen – und doch steht das Urteil über sie schon im Vorfeld fest. Den Studienautoren zufolge sei jede Beschäftigung der Erwerbslosigkeit vorzuziehen, selbst wenn sie gefährlich, entwürdigend oder sinnentleert ist. Ihre Gegenüber bewegen sich in schleppendem Gang, kaum mehr als Schemen ihrer selbst, durch die Seiten ihrer Untersuchung. Sie äußern keine Ansprüche, leisten keinen Widerstand und können sich kaum artikulieren. Es bedarf der Stimme der Forschenden, um ihr Schweigen zu deuten – und diese kommt stets zum selben Schluss: An nichts ermangele es ihnen so sehr wie an Erwerbsarbeit, so erdrückend diese auch sein mag.¹⁷ Für unerwartete Ergebnisse – so etwa den verbesserten Gesundheitszustand von Kindern erwerbsloser Eltern unter sechs Jahren – fehlt es dem Forscherteam an wissenschaftlichen Erklärungsansätzen.

Die Studie »Die Arbeitslosen vom Marienthal« zog ein administratives Feingeflecht nach sich, das die gegenwärtige Erwerbslosenverwaltung perfektioniert hat. Entlang eines Rasters der Arbeitsmarktnähe werden Menschen umfassend vermessen, ihre Kategorisierung basiert auf einem Assessment. Der Begriff »ganzheitlich« meint auch hier vor allem eines: total. Lebenssituation, Biographie, soziale Beziehungen, gesundheitliche Voraussetzungen und psychische Dispositionen des jeweiligen »Falles« sind für dessen Beurteilung gleichermaßen relevant. Ein Mensch, der nichts verdient, wird in Daten zerlegt, seine Lebenswelt in Schemata überführt und seine Persönlichkeit in eine Terminologie der Handlungshemmnisse übersetzt.

Klassifikationen dieser Art folgen – wie einst in Marienthal – einer doppelten Logik: Einerseits sollen Defizite identifiziert, andererseits Ressourcen mobilisiert werden, um ein Subjekt im Sinne des Arbeitsmarkts zu formen. Doch auch hier zeigt sich eine fundamentale Asymmetrie: Das, was erfasst wird, bestimmen Forschende oder Fallmanager. Ihr Urteil entscheidet darüber, ob jemand »integrierbar«, »förderfähig« oder »ferner vom Arbeitsmarkt« ist. Entlang dieser Logik wird jede Abweichung zu einer von der Norm – und damit zur Legitimation für staatliche Interventionen. Wer sich nicht vermitteln lässt, gilt nicht länger als Opfer struktureller Ausschlüsse, sondern als Mangelwesen; die gesellschaftliche Ursachenanalyse weicht der individuellen Verantwortungszuweisung.¹⁸

Eine Ökonomie, die bei Marx stets auch eine der »Ersparung«¹⁹ ist, hat in diesem Kontext ebenso wenig Platz wie die Idee der Befreiung von Erwerbsarbeit, die in Marienthal geringe Löhne, monotone Tätigkeiten, fehlenden Arbeitsschutz und Schichten von zehn bis zwölf Stunden nach sich zog. Frauen, die sich aus ähnlichen Belastungssituationen zurückgezogen haben, listet eine im Auftrag der Arbeiterkammer Wien durchgeführte Studie weiterhin als »stille Reserve«²⁰ – und damit als Gruppe, die es für den sogenannten Arbeitsmarkt zu erschließen gilt. Die in diesem Rahmen durchgeführten qualitativen Interviews offenbaren Erfahrungen von Diskriminierung, Gewalt, Überforderung und Perspektivlosigkeit; den vorübergehenden Rückzug aus einer Kampfzone interpretieren die Interviewten jedoch als temporären Schutz vor einer feindlichen Arbeitswelt – und damit als individuellen Akt der Selbstsorge.²¹

Fokus: Vollzeitbeschäftigung

Innerhalb der österreichischen Sozialdemokratie und der ihr nahestehenden Forschungsinstitute bleibt die Haltung gegenüber dem, was Jahoda, Zeisel und Lazarsfeld eine »tragische Chance«²² nannten, weitgehend unhinterfragt. Ihre Vertreter setzten auf Vollzeitbeschäftigung. Menschen, die über keinen Verdienst mehr verfügen, sollen sich weiterhin gut regieren lassen – und doch regieren sie längst andere. Im Rahmen des von Sven Hergovich, Landesgeschäftsführer des Arbeitsmarktservice Niederösterreich, im Frühjahr 2020 gestarteten »Modellprojekt Arbeitsplatzgarantie Marienthal« (MAGMA) machte ein aufstrebender SPÖ-Politiker »Langzeitarbeitslosen« zuletzt ein individuell angepasstes Arbeitsangebot mit Jobgarantie. Als Probanden einer Studie mit universitärer Begleitevaluation sollten sie in öffentlichen Einrichtungen, gemeinnützigen Vereinen und Unternehmen tätig werden, unter anderem bei der Unterstützung von pflegebedürftigen Menschen, der Schuladministration und der Instandhaltung von Grün- und Parkflächen.²³ Im ehemaligen Marienthal, das heute Gramatneusiedl heißt, ist nicht die Abwesenheit von Arbeit das Problem, sondern das Fehlen einer Vorstellung davon, was jenseits davon sein könnte. Das Elend der österreichischen Soziologie ist nicht nur eines von Empirie und Mittelbarkeit, sondern auch das der Sozialdemokratie.

Anmerkungen:

1 Vgl. Paul F. Lazarsfeld: Vorspruch zur neuen Auflage. In: Marie Jahoda, Paul F. Lazarsfeld, Hans Zeisel (Hg.): Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit. 29. Aufl., Frankfurt (Main) 1975, S. 11–23, hier: S. 13

2 Marie Jahoda: Vorwort zur ersten Auflage. In: ebd., S. 10 u. 9

3 Lazarsfeld, S. 22f.

4 Jahoda, Lazarsfeld, Zeisel: Die Arbeitslosen von Marienthal, S. 12

5 Ebd., S. 28

6 Ebd., S. 14

7 Ebd.

8 Ebd.

9 Ebd., S. 24

10 Ebd., S. 91

11 Marie Jahoda: Rekonstruktionen meiner Leben, hg. v. Johann Bacher, Waltraud Kannonier-Finster und Meinrad Ziegler. Wien/Hamburg 2024, S. 33

12 Ebd., S. 37 u. 33

13 Ebd., S. 60

14 Jahoda, Lazarsfeld, Zeisel, S. 25

15 Ebd., S. 31

16 Ebd., S. 24

17 Dass die Arbeitslosenversicherung in der Ersten Republik systematisch gekürzt und schließlich eingestellt wurde, bleibt von den Forschenden weitgehend unkommentiert. Für »Ausgesteuerte« gab es keine finanzielle Unterstützung. Für diesen Hinweis danke ich Karl Reitter: Garantiertes Grundeinkommen jetzt! In: Grundrisse. Zeitschrift für linke Theorie & Debatte, online unter https://www.grundrisse.net/grundrisse12/12karl_reitter.htm.

18 Vgl. Matthias Bohlender: Von »Marienthal« zu »Hartz IV«. Zur Geschichte und Gegenwart des Regierens von »Langzeitarbeitslosen«. In: Mathias Lindenau, Marcel Meier Kressig (Hg.): Zwischen Sicherheitserwartung und Risikoerfahrung. Vom Umgang mit einem gesellschaftlichen Paradox in der Sozialen Arbeit. Bielefeld 2012, S. 154f.

19 MEW 42, S. 607

20 SORA – Institute for Social Research and Consulting (Hg.): Von der Arbeitswelt entmutigt. Arbeitslose Frauen in der ›Stillen Reserve‹, Studie im Auftrag der AK Wien, Wien 2022, https://wien.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/arbeitsmarkt/Von_der_Arbeitswelt_entmutigt.pdf.

21 Vgl. Heide Hammer: »Wenn schon Lohnarbeit, dann so kurz wie möglich!«, Volksstimme, April 2023, S. 25f.

22 Jahoda, Lazarsfeld, Zeisel, S. 112

23 Vgl. »Marienthal.reversed – Eine Untersuchung zum Übergang aus der Langzeitarbeitslosigkeit«, https://forschungsnetzwerk.ams.at/dam/jcr:8d3e653b-b37d-4d1b-9efb-91cd1e42eb96/2023-AMS_NOE-MaRe_Endbericht.pdf.

Barbara Eder schrieb an dieser Stelle zuletzt am 31. Januar 2025 über den russischen Futurismus und Lew Termen: Theremins Stimmen.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

CHROMORANGE/IMAGO03.12.2024

CHROMORANGE/IMAGO03.12.2024Erwerbslose haben Konjunktur

Florian Wieser/APA/dpa05.11.2024

Florian Wieser/APA/dpa05.11.2024Zehn Prozent mehr Erwerbslose

gemeinfrei18.09.2024

gemeinfrei18.09.2024Die »Wilden« von Transdanubien

Grotesk ist die Engführung der Autorin zwischen der Marienthal-Studie von 1932 und den heutigen neoliberalen Praktiken in Österreich und anderswo. Marie Jahoda war eine Sozialistin. Der institutionelle Umkreis, in dem sie 1932 gearbeitet hat, war freilich nicht sozialistisch. Es war der Umkreis des Wiener Psychologischen Instituts von Karl und Charlotte Bühler. Und die waren politisch opportunistisch. Bis 1934 haben sie eng mit dem »Roten Wien« kollaboriert, dann haben sie versucht, mit den Austrofaschisten klarzukommen, und erst 1938, mit dem »Anschluss«, ist ihnen klar geworden, dass der Zug abgefahren war … und da wurden sie dann auch selbst verhaftet … Marie Jahoda (…) Sie ist bis heute eine hoch interessante linke (feministische etc.) Autorin, was sie zur Aktualität der Psychoanalyse zu sagen hatte, ist auch aus heutiger Sicht hoch aktuell, Gott sei Dank sind ihre Schriften ja wieder verfügbar, so dass man die Leser und Leserinnen auf die Quellen verweisen kann.