Der Riss

Von Frank Schäfer

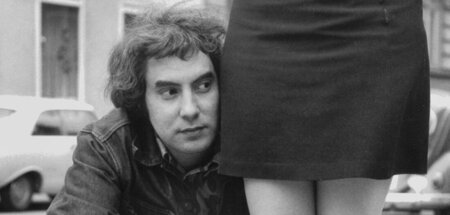

Die Wörter sind böse: Rolf Dieter Brinkmanns Lyrik war wie Napalm auf die deutsche Literaturlandschaft. Am 23. April ist er 50 Jahre tot und sein Zorn noch immer nicht kalt. Unser Autor geht in loser Folge der Faszination Brinkmann auf den Grund. (jW)

Brinkmann geht es »ziemlich an den Kragen in der Schule«, erinnert er sich später: »Ich war ganz wirr wegen des Sterbens meiner Mutter, mit der ich so viele Kräche hatte, sie warf immer mittags Putzlappen nach mir, prügelte mich oft, ich mußte fegen und spülen, haßte das.« Sie stirbt an Brustkrebs. »Und da ist dieser eiternde Lappen, der Riß, wo jetzt die Brust fehlt, unter den gelben, von eiternden Wunden gefärbten Mullbinden, die abgehoben werden, und ich sehe 1956 diesen Teil eines Körpers, an dem ich früher gelutscht habe. Und der Teil ist nur eine brennende rot-entzündete fehlende Stelle.«

Die Mutter zeigt in ihrer Verzweiflung dem Pubertanden die grauenhafte Wunde. Der Sechzehnjährige erlebt ein Trauma, das er ein paar Jahre später in der Erzählung »Der Arm« bearbeitet. Brinkmann beschreibt hier in schonungsloser, fast schon pornographischer Detailliertheit ihr Siechtum, eben auch die Szene, in der die Mutter ihren Jungen mit dem unerträglichen somatischen Schrecken konfrontiert.

Der juvenile Erzähler ist unfähig, Empathie zu empfinden. Seelisch überfordert, kann er sich nur als Opfer begreifen. Die Mutter soll endlich sterben, »damit es auch in ihm aufhören könnte und der Terror, der Schrecken, der ihn nicht mehr loslassen wollte und ihn überallhin verfolgte, die Lähmung, in der er von Tag zu Tag lebte, abnähme, damit er endlich davon befreit wäre, selber wieder leben könnte«.

Das Großartige an dieser Erzählung ist, dass der Autor sein jüngeres Ich nicht nachträglich beschützt, den Erzähler also moralischer macht, als er in dieser Situation sein kann. Wenn er sich an eine kranke Katze erinnert, die der Tierarzt einschläfert, und sich fragt, »warum sie das nicht auch mit ihr machen konnten, nicht genauso, ähnlich so, milder, da es für sie doch nur eine Erlösung sein würde«, dann geht es nur vorgeblich darum, ihr ein Sterben in Würde zu ermöglichen. Es geht vor allem darum, dass sie weg soll, um die Lebenden nicht mehr am Leben zu hindern. »Der Arm« ist ein grausamer, ein grausam ehrlicher Text. Ihm gelingt es, nicht nur für die trostlos Sterbende, sondern auch für diesen trostlos Lebenden Zuneigung und Mitleid beim Leser zu erzeugen.

Eine seiner ersten Lesungen bestreitet Brinkmann ausgerechnet mit dieser Erzählung. Es wird eine debakulöse Veranstaltung. Sein neuer Verlag, Kiepenheuer & Witsch, lädt im Sommer 1963 zu einem Autorentreffen in Kyllburg in der Eifel. Heinrich Böll, Tankred Dorst, Siegfried Lenz sind dabei, und Dieter Wellershoff, der als Lektor und Erfinder des »Kölner Realismus« das Treffen initiiert hat, aber auch ein paar Jungspunde, Nicolas Born etwa und eben Brinkmann. Der spätere März-Verleger Jörg Schröder, der als Pressechef bei Kiwi die Veranstaltung mitorganisiert hat, schaut sich ebenfalls die Lesungen an – und ist angeekelt von Brinkmanns Vortrag. »Ich hatte noch nie einen Autor gesehen, der so grün war im Gesicht. Das lag nicht an seiner Identifikation mit dem Text, er hatte einfach fürchterliches Lampenfieber (…). Bevor er anfing zu lesen, beschwerte er sich in einem wüsten Ausfall darüber, daß er überhaupt lesen müsse, beschimpfte alle Anwesenden, aber auch Gott und die Welt.«

Wenn man den heiklen autobiographischen Hintergrund mit auf die Rechnung setzt, könnte es dann nicht vielleicht sein, dass ihn mehr als nur Lampenfieber packt? Jedenfalls kompensiert er seine Angst, wie später noch oft, mit einem cholerischen Wutanfall, der Schröder ziemlich auf die Eieruhr geht. »Damals dachte ich: Was ist das für ein Arschloch, was bildet der sich ein, und wenn er nicht lesen will, na gut, es hat jeder mal Lampenfieber, dann soll er es doch lassen, aber aufhören zu schimpfen in seinem überzogenen Geschwalle. Ich habe also laut gesagt: ›Laßt ihn doch, wenn er nicht lesen will.‹« Aber dann steht Heinrich Böll auf, wirbt Verständnis ein für den jungen Autor, beruhigt die Gemüter und den Autor, und Brinkmann fängt dann tatsächlich an zu lesen, »schwitzend und eruptiv«. Schröder schleicht sich weg, weil er Brinkmanns Vortrag nicht erträgt, kommt dann aber nach einer Weile zurück. »Brinkmann las zu Ende, allgemeine Erleichterung, Akklamationen. Da war nun Rolf Dieter Brinkmann gar nicht mehr böse auf die Mannschaft, die er vorher so fürchterlich niedergeschrien hatte. Er saß auf seinem Stuhl und sonnte sich wie einer, der zum ersten Mal erfolgreich vorgesungen hat im Gesangverein als Solist.«

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton

-

»Die ganze Welt ist Krieg«

vom 14.03.2025 -

Die Botschaft

vom 14.03.2025 -

Fotografie und Verblödung

vom 14.03.2025 -

Nachschlag: Klassenkampf im Weltraum

vom 14.03.2025 -

Vorschlag

vom 14.03.2025