Alles beim alten

Von Marc Püschel

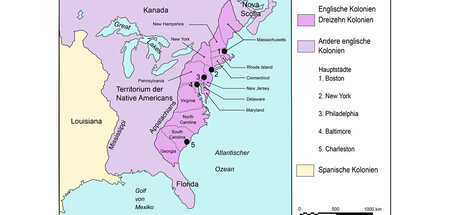

Der Krieg zwischen den dreizehn Kolonien in Nordamerika und Großbritannien, der mit dem Gefecht bei Lexington und Concord am 19. April 1775 faktisch eröffnet worden war, begann zunächst ruhig. Niemand nahm die Kämpfe überhaupt als Krieg wahr. Aus ganz Neuengland strömten zwar Milizen herbei, um den britischen Oberbefehlshaber Thomas Gage und seine rund 5.000 Soldaten in Boston zu belagern. Und am 10. Mai trat in Philadelphia der zweite Kontinentalkongress zusammen, der die Aufstellung einer regulären nordamerikanischen Armee unter Führung von George Washington beschloss. Doch Anfang Juli versuchte man es erst noch einmal mit Vermittlung: In der an Georg III. gerichteten »Olive Branch Petition« versicherten die Abgeordneten dem englischen König ihre Loyalität. Statt dessen wurde den englischen Ministern die Schuld für die Eskalation zugeschoben.

Die »Olivenzweigpetition« war allerdings noch gar nicht in England eingetroffen (die Atlantiküberquerung dauerte durchschnittlich sechs bis acht Wochen), als Georg III. am 23. August in der »Proclamation of Rebellion« erklärte, Nordamerika befände sich offiziell im Zustand der Rebellion gegen die Krone. Er reagierte damit auf einen gescheiterten Ausbruchsversuch seiner Infanterie aus dem belagerten Boston. Als das Friedensangebot ankam, weigerte er sich, es überhaupt zu lesen. Der Kriegszustand war damit offiziell.

Dabei war in den Kolonien selbst im Jahr 1775 noch wenig von Unabhängigkeit die Rede. Die Mehrheitsposition auch unter den radikaleren Rebellen zielte eher auf einen autonomen Status für Nordamerika innerhalb des britischen Königreichs. Erst zwei Ereignisse im November des Jahres ließen die Stimmung kippen. Zum einen brachte die englische Regierung unter Lord North in diesem Monat den »Prohibitory Act« ein, durch den die Kolonien völlig vom Seehandel abgeschnitten werden sollten. Alle amerikanischen Handelsschiffe wurden zu Prisen erklärt – faktisch ein totaler Handelskrieg.

Zum anderen verkündete Lord Dunmore, der königstreue Gouverneur der Kolonie Virginia, am 7. November, allen Sklaven die Freiheit zu geben, wenn sie ihm als Soldaten dienen. In der Folge entflohen Hunderte Sklaven ihren Herren und schlossen sich Dunmore an. Auf den Uniformen des neu geschaffenen »Königlich-Äthiopischen Regiments« stand aufgestickt »Freiheit für Sklaven«. Militärisch wirksam wurden die rund 800 Soldaten aufgrund eines verheerenden Pockenausbruchs mit zahlreichen Toten nicht. Doch die Signalwirkung von Dunmores Deklaration lässt sich nicht überschätzen. Die amerikanische Oligarchie sah sich in ihrer Angst bestätigt, dass England die Sklaverei, ihre wichtigste Geschäftsgrundlage, abschaffen und einen Aufstand der 500.000 Sklaven in den Kolonien anzetteln würde. Die Stimmung in der Mehrheit der Bevölkerung schlug endgültig um. Wie radikal man jetzt auch mit Georg III. zu brechen bereit war, lässt sich an dem Erfolg der Schrift »Common Sense« von Thomas Paine ablesen, das den König als Tyrann porträtierte. Die im Januar 1776 erschienene Broschüre musste mehrfach nachgedruckt werden und hatte schließlich eine Auflage von 500.000 Exemplaren.

Die britische Krone rüstete nun ihrerseits für den Krieg. Im März 1776 wurden die englischen Soldaten aus Boston ins abgelegene Halifax auf Nova Scotia verlegt. Dort sammelte sich eine Armee mit rund 32.000 Mann. In Europa begannen derweil englische Agenten, im großen Stil Söldner anzuheuern. Fast ein Drittel des gesamten britischen Heeres war später deutsch, darunter allein 16.000 Soldaten aus der Landgrafschaft Hessel-Kassel.

Kriegsverlauf

Erst 1776 entbrannte der Krieg vollends. Die ersten Feldzüge unternahmen die Amerikaner, die den Vorteil der Ortskenntnis besaßen, deren Milizen aber militärisch noch unerfahren waren. Die Eroberung Kanadas scheiterte an einer schlecht durchgeführten Belagerung Québecs von Dezember bis Mai 1776. Ein Sturmangriff auf die Festung endete katastrophal, mit Richard Montgomery starb dabei einer der ersten amerikanischen Generäle. In der Folge fiel auch das bereits eroberte Montreal wieder an die Briten.

Anders als auf den Schlachtfeldern ging es immerhin an der politischen Front voran. Schrittweise erklärten die einzelnen Kolonien im ersten Halbjahr 1776 ihre Eigenständigkeit. Im Juni wurde ein fünfköpfiges Komitee – bestehend aus Benjamin Franklin, John Adams, Roger Sherman, Robert Livingston und Thomas Jefferson – gebildet, das eine Unabhängigkeitserklärung entwerfen sollte. Das im wesentlichen dann von Jefferson verfasste Dokument, das größtenteils aus einer Auflistung von Anschuldigungen an den englischen König besteht, wurde schließlich am 4. Juli 1776 verkündet. Die Vereinigten Staaten von Amerika waren offiziell ausgerufen worden.

Militärisch hatte die junge Republik zunächst Niederlagen hinzunehmen. Im Sommer landeten die Briten mit Zehntausenden Soldaten auf Long Island und eroberten nach einigen Gefechten New York. Die ersten Erfolge stellten sich erst mit George Washington und der von ihm nun straff organisierten Kontinentalarmee ein. Gegen alle Regeln der damaligen Kriegskunst führte er mitten im Winter, obendrein noch an den Weihnachtstagen, einen Überraschungsangriff auf die bei Trenton stationierten hessischen Söldner durch und nahm 900 von ihnen gefangen. Der Sieg war in Hinsicht auf die propagandistische Wirkung und die Moral der Truppe Gold wert. Ein Gemälde, das Washington beim Übersetzen über den zugefrorenen Delaware River zeigt, wurde später die berühmteste Darstellung des ganzen Krieges.

Die Probleme der Amerikaner waren dadurch aber nicht gelöst. Besonders in den Wintermonaten 1777 und 1778 zeigte die Armee Auflösungserscheinungen. Es kam zu Meutereien und Fahnenflucht, »Handwerker oder Fabrikarbeiter streikten selbst in kriegswichtigen Waffenmanufakturen. Weite Teile der Bevölkerung übten sich pikanterweise im Steuerboykott«¹. Das Volk stand keineswegs geschlossen hinter den Rebellen, ein Teil der Bevölkerung war nach wie vor loyalistisch gestimmt und stellte mit englischer Hilfe ihrerseits entsprechende Milizen auf, weswegen phasenweise bürgerkriegsähnliche Zustände eintraten.

Die entscheidende Wende kam mit den zwei Schlachten bei dem nördlich von New York gelegenen Saratoga im September und Oktober 1777. Ihre Bedeutung war allerdings weniger militärischer Art – zumal die Briten etwa zeitgleich Philadelphia eroberten – als vielmehr politischer. Infolge des deutlichen Siegs über die rund 10.000 Mann starke britische Armee erkannte der französische König Ludwig XVI. den jungen Staat an. Um Rache für den Siebenjährigen Krieg zu nehmen, schloss er im Februar 1778 sogar eine Allianz mit den USA.

Das Bündnis brachte den Amerikanern nicht nur 9.000 erfahrene französische Soldaten zusätzlich zu der rund 40.000 Mann starken eigenen Armee, sondern auch die Absicherung durch die französische Flotte. Diese konnte sich zwar insgesamt nicht mit der englischen messen, aber doch verhindern, dass die Royal Navy entlang der amerikanischen Küste flexibel und schnell Truppen verlegen konnte. Zudem schlug am 5. September 1781 der französische Admiral François de Grasse vor der Chesapeake Bay eine große britische Flotte in die Flucht und blockierte die Bucht. Damit ermöglichte er einem amerikanisch-französischen Landheer unter Führung von Washington den kriegsentscheidenden Sieg bei Yorktown, wo seit September eine englische Armee unter Lord Cornwallis belagert wurde. Am 19. Oktober mussten die rund 7.000 verbliebenen Soldaten kapitulieren.

Die Kriegslage in Nordamerika war zwar eigentlich eine Pattsituation, denn unter Kontrolle Großbritanniens standen immer noch ganz Kanada, New York und New Jersey, außerdem im Süden Savannah und Charleston, die Hauptstädte von Georgia und South Carolina. Doch innenpolitisch war die Lage desaströs, im Vorjahr waren große Unruhen in London ausgebrochen, der Staat stand vor dem Bankrott, und die Regierung North musste zurücktreten. Im Februar 1772 wurde beschlossen, die Kampfhandlungen in Nordamerika einzustellen. Nach einigen Verhandlungen wurde am 3. September 1783 der Frieden von Paris geschlossen. Die Unabhängigkeit der USA war anerkannt, der Weg zur Expansion nach Westen wieder frei.

Übergangslösung

Außenpolitisch gesichert, blieben die USA im Innern ein Provisorium. Im August 1776 hatten Benjamin Franklin und John Dickinson dem Kontinentalkongress in Philadelphia die »Konföderationsartikel« vorgelegt. Am 15. November wurde diese erste Verfassung der USA verabschiedet und trat nach einem längeren Ratifizierungsprozess der Einzelstaaten 1781 in Kraft. Der Zusammenschluss war jedoch denkbar lose. Für moderne Staaten selbstverständliche Befugnisse – in erster Linie die Steuererhebung und die Kontrolle des Militärs – verblieben bei den Einzelstaaten. Dazu fehlte eine exekutive Behörde auf nationaler Ebene. Lediglich eine gesetzgebende Versammlung bestand, in der alle Staaten jeweils eine Stimme hatten.

Angesichts der historischen Entwicklung war diese Form der Konföderation verständlich, schließlich waren die Kolonien völlig unterschiedliche soziale und politische Gebilde. Während am Ende sieben Kolonien direkt dem britischen Monarchen unterstellt waren, waren drei Kolonien (Pennsylvania, Delaware und Maryland) noch im Besitz einzelner Familien geblieben. Rhode Island und Connecticut wiederum waren von Handelsgesellschaften kontrollierte Charterkolonien. Zwischen allen bestanden keine institutionalisierten Beziehungen. Das erste Mal in formellen Austausch traten sie erst 1754 auf dem Kongress von Albany, auf dem Gebietsstreitigkeiten der Kolonien untereinander verhandelt wurden.

Im Krieg bildete sich so etwas wie eine nationale Identität heraus – seit 1777 gab es die Flagge mit dreizehn roten und weißen Streifen sowie den Sternen in der blauen Ecke –, doch blieb auch diese schwach. Viele, besonders die Kleinbauern und die Siedler im Westen, sahen den Sinn der Union nur darin, ihre partikular-regionale Unabhängigkeit zu sichern. Die Freiheitsrhetorik der Kriegsjahre, die sich oft pauschal gegen jede Einmischung »von oben« wandte, hatte sie darin ebenso bestärkt wie die zahlreichen protestantischen Denominationen, denen es in der Regel vor allem auf die Autonomie der Gemeinde ankam und die jeder zentralen Regierung skeptisch gegenüberstanden.

Für die Oligarchie dagegen stellte sich die Lage plötzlich anders dar. Im Kampf gegen London und im Interesse der Einbindung der Kleinbauern hatte auch sie die Fahne der Dezentralisierung geschwungen. Nun stand sie mit einem Staat da, der weder nationale Handelsregelungen einführen noch Steuern erheben konnte. Doch das war das Gegenteil dessen, worauf sie schon im Krieg angefangen hatte zu spekulieren.

Wetten mit Staatsanleihen

Das größte Problem, vor dem die USA nach 1776 standen, war zweifelsohne die Finanzierung des Krieges. Sicher, die Franzosen ließen sich nicht lumpen und schossen zwei Millionen Livre an Subsidien und weitere Millionen in Anleihen und Waffenlieferungen zu. Das reichte aber bei weitem nicht. So begann man im großen Stil Staatsanleihen auszugeben und verfiel auch auf die Idee, die Soldaten – die im Krieg natürlich den Hauptkostenpunkt bildeten – statt mit Geld lieber mit Staatsanleihen, mit Landansprüchen im Westen und anderen Papieren zu bezahlen.

Die halfen dem einfachen Soldaten aber wenig, wenn er zunächst überhaupt erst mal sich und seine Familie über den nächsten Kriegswinter bringen musste. Er konnte froh sein, die Staatsanleihen und Landansprüche für ein wenig Geld verkaufen zu können. Ob des großen Interesses Tausender Soldaten, beides abzustoßen, verfiel natürlich der Wert der Papiere. Wer nicht an der Front lag und es sich leisten konnte, auf steigende Preise nach Kriegsende zu wetten, waren natürlich die ohnehin reichen Händler und Spekulanten, die nun massenhaft Staatsanleihen aufkauften.

Die Oligarchie wuchs zwar in Kriegszeiten, da Seeleute und Schiffseigner aus der Plünderung britischer Handelsschiffe ein Geschäft machten und es so einige Mutige zu neuem Wohlstand brachten. Dem Konzentrationsprozess tat dies aber keinen Abbruch: »1784 befanden sich zum Beispiel sämtliche umlaufenden Bonds der Einzelstaaten und des Continental Loan Office in Pennsylvania in den Händen von 434 Personen, davon 40 Prozent allein im Besitz von 28 Männern, allesamt Angehörige der alten nichtquäkerischen Oligarchie, oder von homines novi.«²

Durch Frieden mit England allein war es allerdings nicht getan. Damit die Staatsanleihen im Wert steigen konnten, bedurfte es zumindest der Aussicht auf einen Zentralstaat, der Steuern erheben und damit seine Schuld begleichen konnte. Und damit die Landpreise im Westen steigen und auch die Bodenspekulanten profitieren konnten, bedurfte es auch eines militärisch hinreichend starken Staats, um die Indianer zu verdrängen. Der Historiker Charles Beard brachte es präzise auf den Punkt: »Jeder führende Kapitalist jener Zeit kannte aufs genaueste den Zusammenhang zwischen einer neuen Verfassung und dem Steigen der Landpreise jenseits der Alleghanies.«³ (Alleghanies ist ein alter Name für die Appalachen)

Am 21. Februar 1787 forderte der Kongress dazu auf, einen Konvent zu bilden. Daraufhin traten von Mai bis September 55 Abgeordnete zusammen, um eine neue Verfassung zu entwerfen. Wie Beard analysierte, besaßen von diesen 55 Mitgliedern des Konvents 40 Staatsanleihen. Außerdem hatten 14 Mitglieder Landbesitz zu Spekulationszwecken, 15 besaßen Sklaven, elf hatten Eigentum in Handel oder Gewerbe und 24 verliehen gegen Zinsen Geld.

Ihnen allen gemeinsam war das neu erwachte Interesse an einem starken Zentralstaat. Denn auch wer etwa in Gewerbe investiert hatte, wollte eine Regierung, die Schutzzölle einführen konnte, und wer Geld verlieh, dem war an einer stabilen Währung gelegen. Seit 1775 wurde der Dollar gedruckt, in den Kriegsjahren war es aber zu einer extremen Inflation und Entwertung gekommen.

Die am 21. September 1787 verabschiedete Verfassung musste noch einen Ratifizierungsprozess durch eigens einberufene Versammlungen in allen Staaten durchlaufen. Der Konvent hatte festgelegt, dass bereits die Zustimmung von neun Staaten für die Verfassung ausreichen sollte. So konnte diese trotz der fehlenden Ratifizierung durch Rhode Island und North Carolina am 4. März 1789 in Kraft treten – die beiden Abweichlerstaaten gerieten dadurch unter Druck und ratifizierten nachträglich die Verfassung.

Neue alte Welt

Der neue starke Staat, dessen erster Präsident George Washington wurde, besaß das Steuerrecht, das Recht zur Kriegführung und die Verfügung über das freie Land im Westen. Die Spekulationen hatten sich ausgezahlt. Charles Beard schätzte, »dass die Annahme der Verfassung und das gesunde Finanzsystem, das sie ermöglichte, den Besitzern von Staatspapieren mindestens 40.000.000 Dollar an Gewinn brachten«⁴ – Aktiendeals und andere Geschäfte nicht einberechnet.

Eine Revolution kann man weder den Unabhängigkeitskrieg noch die Gründung der USA nennen. Alle Eigentumsverhältnisse blieben intakt, sogar Schulden bei britischen Gläubigern mussten die amerikanischen Bürger nach Kriegsende abbezahlen. Nur stellenweise war es zwischen 1775 und 1783 zu Enteignungen von königstreuen Kolonisten gekommen, doch eine wirkliche Umverteilung fand nicht statt.

Die Rhetorik der Aufständischen klang universalistisch, konkret wurde sie aber immer elitär, im Sinne der Oligarchie interpretiert. Aus deren Reihen stammten fast alle der »Federalists«, die entgegen ihrem Namen nicht für mehr Föderalismus, sondern für einen starken Zentralstaat eintraten. Das Ideal einer Kleinbauernnation, das unter den »Gründervätern« am ehesten noch Thomas Jefferson vertrat, konnte sich nicht durchsetzen.

Das einzig Neue, das mit den USA in die Welt trat, war die erste reine Verwirklichung der Idee der bürgerlichen Gewaltenteilung. Das rein formal beeindruckende System der »checks and balances« mit unterschiedlichen Wahlmodi für Senat, Kongress und Präsident sollte dabei vor allem einen Schutz gegen Mehrheiten mit denselben ökonomischen Interessen bieten.

James Madison, der einflussreichste der »Verfassungsväter«, beschrieb das Ziel des Staatsaufbaus in seinem berühmten »Federalist Papers No. 10« wie folgt: »Die Hauptquelle aller Spaltungen war stets die ungleiche Verteilung des Eigentums. Diejenigen, die Besitz haben, und diejenigen, die keinen Besitz haben, haben immer unterschiedliche Interessen in der Gesellschaft gebildet. (…) Ein Grundbesitzinteresse, ein Produktionsinteresse, ein Handelsinteresse, ein Geldinteresse und viele geringere Interessen entstehen notwendigerweise in zivilisierten Nationen und unterteilen sie in verschiedene Klassen (…). Diese verschiedenen, einander widersprechenden Interessen miteinander in Einklang zu bringen, ist die Hauptaufgabe der modernen Gesetzgebung.«

Immerhin, das System ließ Raum für Emanzipatorisches: Noch im Krieg, im Jahr 1780, schaffte Pennsylvania die Sklaverei ab. Auch die vielen vagen Formulierungen – etwa das berühmte, aber unbestimmte Recht des »Strebens nach Glück« in der Unabhängigkeitserklärung – trugen dazu bei, dass sich spätere Generationen im Kampf um fortschrittliche Reformen auf die Gründungsurkunden der USA berufen konnten.

Doch das war Zukunftsmusik. In den 1780er und 1790er Jahren wurde dagegen schnell klar, wer unmittelbar zu den Verlierern des neuen Staates gehörte. Insbesondere die freien Bauern und kleinen Pächter mussten die Last der Kriegsjahre tragen. Einer von ihnen, Daniel Shays aus Massachusetts, diente während des Kriegs in der Kontinentalarmee, blieb aber unbezahlt und schied daher 1780 aus. Als in den Folgejahren immer mehr Farmer ihr Land verkaufen mussten oder in Schuldhaft kamen, begannen sie sich zu wehren, indem sie Gerichtsgebäude besetzten. Im Herbst und Winter 1786/87 führte Shays Hunderte Rebellen an, die Richter zwangen, nicht weiter gegen verschuldete Bauern vorzugehen. Am 2. Februar 1787 wurde »Shays’ Rebellion« von der Regierung niedergeschlagen.

In Pennsylvania wiederum rebellierten Getreidebauern, welche durch eine neue, auf Alkohol erhobene Steuer in den Ruin getrieben wurden. Im August 1794 versammelten sich mehrere tausend von ihnen bewaffnet in der Nähe von Pittsburgh. Um die »Whiskey-Rebellion« niederzuschlagen, wurde eine staatliche Armee aufgestellt, die George Washington höchstpersönlich befehligte. Es war das erste und einzige Mal, dass ein US-Präsident eine Armee im Gefecht anführte. Die Bauern hatten keine Chance. Der Staat hatte seine Stärke gegenüber dem eigenen Volk demonstriert.

Anmerkungen

1 Michael Hochgeschwender: Die Amerikanische Revolution. Geburt einer Nation 1763–1815. München 2016, S. 227

2 Ebd., S. 296

3 Charles A. Beard: Eine ökonomische Interpretation der amerikanischen Verfassung. Frankfurt am Main, 1974, S. 78

4 Ebd., S. 90

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

Balima Boureima/Anadolu/picture alliance25.07.2024

Balima Boureima/Anadolu/picture alliance25.07.2024Problemfall der Weltherrschaft

REUTERS/Cpt Herman Wall/US National Archives06.06.2024

REUTERS/Cpt Herman Wall/US National Archives06.06.2024Eine Etappe zum Sieg

CPOA(Phot) Tam McDonald/Crown copyright 2010/Open Government Licence v3.017.09.2021

CPOA(Phot) Tam McDonald/Crown copyright 2010/Open Government Licence v3.017.09.2021Militärpakt gegen China