Zwischen zwei Welten gebaut

Von Christian Kaserer

Spricht man heute von Stefan Zweig oder Joseph Roth, so denkt man unweigerlich zunächst einmal an zwei österreichische Autoren und ihre berühmtesten Texte wie etwa die »Schachnovelle« oder den »Radetzkymarsch«, welche sich vor allem einem gewissen Realismus verpflichtet fühlten und weit entfernt waren von den Sprachexperimenten der literarischen Moderne ihrer Zeit. Zweig und Roth wuchsen im Habsburgerreich in bürgerlichen, jüdischen Familien auf. Während der ältere und weitaus wohlhabendere Zweig, geboren 1881, die kosmopolitischen Aspekte der Donaumonarchie in Wien bereits mit der Muttermilch aufsog und sich zu einem überzeugten Weltbürger entwickelte, lernte der 1894 in der östlichen Peripherie des Reiches, in der heutigen Ukraine, geborene Roth erst mit seinem Studium in Lemberg und Wien jene Vorteile kennen, die das Kaiserreich zu bieten hatte. Besuche in den Wiener Kaffeehäusern, kleinere als auch ausgedehntere Reisen sowie ein intensiver intellektueller Austausch zählten dazu. Es nimmt also nicht Wunder, dass der Untergang des Habsburgerreiches für sie eine Zäsur darstellte. Liest man die größeren epischen Texte beider Autoren aus den Jahren nach 1918, so bemerkt man eine gewisse Melancholie. Der bereits erwähnte Roman »Radetzkymarsch« von Roth oder Zweigs »Die Welt von gestern« sind monumentale Zeugen dieser, in Nuancen auch distanziert-kritisch geäußerten Sehnsucht nach der Sicherheit des späten österreichischen Kaiserreichs.

Journalisten in der UdSSR

Auf den ersten Blick mag es verwunderlich erscheinen, dass ausgerechnet diese beiden Autoren in den 1920er Jahren die Sowjetunion bereisten und noch dazu durchaus wohlwollende Texte über das Land abfassten. Joseph Roth besuchte die Sowjetunion im Rahmen seiner journalistischen Reisetätigkeit für die Neue Berliner Zeitung und Frankfurter Zeitung und verfasste insgesamt 18 kürzere und längere Reportagen. Zwischen Ende 1926 und Anfang 1927 verbrachte Roth vier Monate in der noch jungen Union und konnte so umfassende Eindrücke sowohl von urbanen als auch ruralen Gegenden gewinnen. Seine Feuilletonbeiträge erzählen von den Widersprüchen eines Landes, dessen Metropolen Leningrad und Moskau teils von enormem Prunk geprägt waren – Roth selbst nächtigte im luxuriösen Grand Hotel – und in dessen ländlichen Gebieten es oft selbst am Nötigsten fehlte. Ein Erbe freilich der Zarenzeit.

Zur selben Zeit weilte auch Walter Benjamin in Moskau und widmete der Stadt eines seiner berühmten »Städtebilder«, das den Eindrücken Roths – wir kommen noch dazu – nicht unähnlich ist, wenn auch weitaus komprimierter und literarisierter. Stefan Zweig wiederum war als geladener und bejubelter Gast zur von der sowjetischen Staatsmacht organisierten Tolstoi-Feier nach Moskau gereist. Zwei Wochen brachte Zweig im September 1928 in der UdSSR zu. Dabei besuchte er nicht nur Moskau, wo er mit dem berühmten Autor Maxim Gorki, mit dem Zweig eine Brieffreundschaft verband, erstmals persönlich zusammentraf, sondern reiste auch nach Leningrad und zu Tolstois Geburtsort Jasnaja Poljana. Die gewonnenen Impressionen hielt Zweig in mehreren im Oktober und November 1928 in der Neuen Freien Presse publizierten Essays fest. Beide Autoren standen – trotz ihrer eher konservativen Sozialisation im Kaiserreich – dem sowjetischen Projekt tendenziell wohlwollend gegenüber.

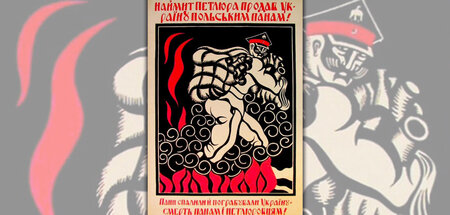

Roth bezeichnete sich selbst als Sozialisten und schrieb zu jener Zeit für dezidiert linke Zeitungen wie die sozialdemokratische Arbeiter-Zeitung. Hinzu kommt, dass gerade in der von eklatanter ökonomischer Unsicherheit geprägten Zwischenkriegszeit nicht wenige nach Sowjetrussland schielten. Einerseits natürlich, um den sozialistischen Aufbau bekritteln und diskreditieren zu können. Andererseits sahen inmitten der Klassenkämpfe in den bürgerlichen Demokratien Europas viele in der Sowjetunion einen hellen Stern, sahen, wie eine neue, bessere Welt ohne menschliche Ausbeutung entstehen könnte. Die Texte Roths und Zweigs sind also keine Ausnahmen, sondern reihen sich ein in ein Phänomen, welches der Soziologe und Literaturwissenschaftler Thomas Möbius mit den Begriffen des »Revolutions- und Utopietourismus« treffend umschrieben hat.

Berichte aus dem roten Osten Europas füllten häufiger, als man heute erwarten würde, die Feuilletons der sozialistischen sowie liberalen Presse und selbst in Wahlkämpfen spielte die Sowjetunion eine Rolle. Als Beispiel dafür sei der letzte freie Wiener Gemeinderatswahlkampf 1932 genannt, wo sowohl Sozialdemokraten als auch Kommunisten die Aufbauarbeiten in Moskau für ihre propagandistischen Broschüren heranzogen – freilich mit konträren Meinungen dazu. Besonders an den Berichten Roths und Zweigs ist trotz der Fülle solcher Texte allerdings ihr literarischer Aspekt. Sie schilderten nicht nur, was sie erlebten, sondern nutzten etwa die Beschreibung architektonischer Elemente – ganz wie Walter Benjamin –, um klassenkämpferische Aspekte literarisiert zu vermitteln.

Für Roth und Zweig begann die Reise durch die Sowjetunion am Grenzort Niegoreloje. Der heute in Belarus liegende Ort fungierte dank seines im späten 19. Jahrhundert errichteten Bahnhofs von 1921 bis 1939 als sowjetischer Grenzort. Beide berichteten davon, dass mit der allfälligen Revision ihres Gepäcks hier – in einem unscheinbaren Holzhäuschen – eine neue Welt anfange, wovon allerdings zumindest architektonisch und menschlich wenig zeuge. Zweig hob die Bilder von Marx, Engels und Lenin hervor, während Roth betonte, die Überprüfung der Reisenden sei besonders genau, würde man hier doch nicht Ausländer, sondern Klassenfeinde empfangen. »Der proletarische Zollbeamte«, schrieb Roth, »revidiert zwar Bürger aus neutralen und selbst freundlichen Staaten, aber Menschen einer feindlichen Klasse«. Zweig und Roth überquerten die Grenze nachts und schilderten während ihrer Bahnfahrten wiederholt die schier endlosen Weiten Russlands, die nicht nur wegen des gesellschaftlichen Umbruchs, sondern auch ob der unermesslichen Distanzen eine neue Zeitwahrnehmung forderten.

Großbaustelle Moskau

Das Moskau der Zwischenkriegszeit war eine Stadt des ständigen Wandels. Unmengen an Menschen strömten nach der Revolution in die Hauptstadt, es wurde allenthalben abgerissen, neu gebaut, umgebaut und modernisiert. Offizielle statistische Daten der Sowjetunion geben an, die Bevölkerung Moskaus wäre von 1,6 Millionen Einwohnern im Jahr 1912 auf 2,8 Millionen im Jahr 1931 gewachsen. Ein einheitlicher architektonischer Plan oder eine konsistente Blaupause existierten jedoch nicht, vielmehr herrschte ein eklektisches Neben- und Miteinander verschiedenster Ansätze und Schulen. Zu den – jedenfalls in seiner außerrussischen Wirkmacht – einflussreichsten Ideengebern dieser Zeit zählte Nikolai Miljutin, der mit seinem 1930 erschienenen Werk »Sozgorod und die Planung sozialistischer Städte« einen architekturtheoretischen Bestseller verfasste, der gerade im Westen große Bekanntheit erlangte. Unverkennbar ist die Ähnlichkeit Miljutinscher Ansätze mit denen des Bauhauses, gerade unter seinem zweiten Direktor Hannes Meyer. Das Wohnen sollte kollektiviert werden und nach wissenschaftlichen Prinzipien gestaltet werden. Solche Ideen, die im Westen Bekanntheit erlangten und die wohl auch Roth und Zweig kannten, suchte man im Moskau der Zwischenkriegszeit indes vergebens. Planstädte im Kaukasus, wie sie in den 1930er Jahren etwa Oskar Maria Graf mit einigem Humor schilderte, versuchten diese Einfälle in Ansätzen zu realisieren, die Hauptstadt allerdings blieb davon verschont.

Für Joseph Roth war Moskau geprägt durch das Nebeneinander von alt und neu, wobei das Alte mit Siebenmeilenstiefeln überwunden wurde, das Neue aber noch ungewiss erschien. »Das Heute bilden: Holzlatten, abgebrochene Kreuze, zerrissene Häuser, Stacheldraht vor Gärten, neue Gerüste vor halbfertigen Bauten, alte Denkmäler, von Empörung vernichtet, neue, von allzu hastigen Händen erbaut, Tempel, in Klubs verwandelt, noch kein Klub, der einen Tempel ersetzte, zertrümmerte Konvention und eine langsam werdende neue Form. Manches ist allzu neu, funkelnagelneu, zu sehr neu, um sehr alt zu werden, es trägt das Zeichen von Amerika an der Stirn – von Amerika, dessen Technik das vorläufige Ziel der neuen russischen Baumeister ist.«

Roth nutzte die Architektur, um den Gegensatz zwischen dem alten, zaristischen und dem modernen, bolschewistischen Russland aufzuzeigen. Interessant ist dabei, dass sich für alle überwundenen Elemente des alten Zarenreichs bereits ein moderner Ersatz fand. Den modernen Surrogaten allerdings gebrach es – so die Kritik Roths – an einem historisch gewachsenen kulturellen Substrat als Basis. Die neu entstehende Welt sei ein Provisorium, dem aufgrund der mangelnden historischen Basis nur Technik- und Fortschrittsfetischismus bleiben. Diese an die USA angelehnten, mimetischen Entwicklungen jedoch konnten für ihn – nota bene – nur »das vorläufige Ziel« sein. Joseph Roth kritisierte mit seinen Schilderungen die Spontaneität der revolutionären Entwicklungen, bezeichnete sie implizit als unausgegoren. Dem von ihm erlebten Sozialismus fehlt es an neuen sozialen Praktiken, deren Ersatz die zunehmende Technologisierung ist.

Damit schloss Roth seine Kritik aber nicht: »Dennoch empfinde ich die russische Straße grau. Die Masse, die sie bevölkert, ist grau. Sie verschlingt das Rot der Tücher, der Fahnen, der Abzeichen …« Roth inszenierte die Menschenmasse als Kontrapunkt zu Symbolen der Revolution und Propaganda. Da die Menschenmassen die Moskauer Straßen dominierten, wurden auch die Straßen grau. Es fand sich zwar scheinbar lebhaftes Treiben, der Glanz der Revolution allerdings kam abhanden, es herrschten Armut und Gedrücktheit. Die Masse als revolutionäres Subjekt sei verschwunden und mit ihr der Eifer, die bunte Aufbruchstimmung der Revolution. Was in den Mühen der Ebene blieb, war – zumindest in architektonischer Hinsicht – der Aufbruch nach Amerika, in eine geschichtsvergessene Moderne.

Lebendiges Treiben

Auch Stefan Zweig widmete sich in seinen Beschreibungen Moskaus den Menschenmassen, kam dabei aber zu einer völlig konträren Einschätzung. »Überall Drängen und Geschwirr, überfülltes, heftiges, vehementes Leben: es sind plötzlich zu viele Menschen in die neue Hauptstadt gegossen worden.« Die Menschenmasse war für ihn positiv besetzt – sie war bunt, geradezu insistierend und brachte Leben. Grau war für ihn die Straße selbst: »Dennoch aber, trotz dieser herrlichen Vitalität, wirkt etwas in dieser Straße nicht voll lebhaft mit. Etwas Düsteres, Graues, Schattenhaftes mengt sich ein, und dieser Schatten kommt von den Häusern. Die stehen über diesem verwirrenden phantastischen Treiben irgendwie alt und zermürbt.«

Wir finden hier zwei Sichtweisen der Revolution, wie sie divergierender nicht sein könnten. Roth tat sich als Skeptiker hervor, als ein Bewahrer des Alten, dem gerade die schnellen Veränderungen Unbehagen bereiteten und der nicht nur die stilistisch widersprüchliche, zwischen zwei Welten stehende Architektur nutzte, Skepsis zu artikulieren, sondern auch die Menschen selbst geradezu architektonisch inszenierte, um eine Stimmung des erloschenen revolutionären Pathos auszudrücken. Zweig hingegen sah die Widersprüchlichkeit dieser Zeit nicht im Nebeneinander von alter und neuer Architektur. Für ihn repräsentierten die Bauten Moskaus, die er wie Roth gleich zu Beginn seines Besuchs beim ersten Promenieren betrachtete, die alte, zaristische Welt. Das Neue, das Revolutionäre fehlte bei Zweig in der Architektur noch. Nicht Bauten waren für Zweig die Träger der Revolution, für ihn waren es die Menschen, die einen lebendigen Gegensatz zur erstarrten Architektur einer anderen Zeit bilden.

Naturgemäß beließen es die beiden Autoren nicht dabei, einfach nur durch Moskaus Straßen zu flanieren und das Beobachtete zu schildern. Stefan Zweig zog es in Moskaus Museen und Theater: »Ununterbrochen sind sie von Besuchern durchflutet, Soldaten, Bauern, Volksfrauen, die vor einem Jahrzehnt noch nicht wussten, was ein Museum war, sie alle durchziehen jetzt in breiten, andächtigen Trupps die Schauräume …«, schrieb Zweig. Das Phänomen der Masse begegnet uns nun auch in den Museen. Auf den ersten Blick ein Widerspruch, denn Museen werden selten von Menschenmassen »durchflutet«. Durch die Verknüpfung der Menschenmasse mit dem Museum als einem Ort, der vor der Revolution eher dem Bürgertum vorbehalten war, wurde hier aber eine neue Praxis der Raumaneignung ausgedrückt. Die politische Revolution setzte sich sozusagen als proletarische Kulturrevolution fort.

Kunstwerke, ehemals Ausdruck einer »Überwelt, (…) gehören (nun) den Massen«, und das Museum wurde zu einem Ort, der von eben jenen Massen, einer Naturgewalt gleich, »durchflutet« wurde. In diesem Zusammenhang ist auch erwähnenswert, was Zweig über die Menge der Museen in Moskau sagte: »Man hat die Palais, die zahllosen Klöster, die Privatwohnungen mit einem Ruck ausgeräumt und die reichsten davon selbst wieder in Museen verwandelt, so dass sich deren Zahl zumindest verdreifacht, wahrscheinlich aber verzehnfacht hat.« Stefan Zweig machte hier eine weitere ganz fundamentale Raumaneignung des Proletariats deutlich. Ehemalige Palais, Klöster und Privatwohnungen, allesamt Privateigentum und repräsentative Zeichen einer bürgerlichen, klerikalen sowie aristokratischen Klasse, wurden »kommunalisiert«, also enteignet.

Paläste, Klöster und Privatwohnungen waren ursprünglich durch Zäune oder Mauern klar von der Umwelt abgetrennte Orte, nicht zugänglich für die Öffentlichkeit. In der neuen Gesellschaftsordnung allerdings verloren sie ihre ursprüngliche Funktion und wurden zu Museen, welche keine rein bürgerlichen Institutionen mehr waren, sondern Orte des Proletariats und des Kollektivs.

Auch andernorts wurde die Nivellierung von sich ehemals architektonisch manifestierenden Klassenverhältnissen beschrieben. So schilderte Stefan Zweig einen Theaterbesuch: »Der Unterschied zwischen Parterre, Logen und höchster Galerie restlos aufgelöst, da und dort Arbeiter, Frauen, Fremde, Soldaten und die spärlichen Reste der Exbürgerschaft, alles farblos und vollkommen durcheinander gemischt. (…) Gewiss: der Zuschauerraum liegt im Schatten der Gleichgültigkeit und Alltäglichkeit, er wirkt unfestlich, bloß als dicht angefüllter Menschenraum, aber eben darum stelle man sich’s vor, wie scharf, wie verwirrend, wie zauberhaft dann der Kontrast wird, wenn hinter der Rampe dann die doppelt wirksame Magie (…) auftaucht.«

Klassenunterschiede lassen sich durch das Theater besonders gut architektonisch darstellen. Während separierte Logen den finanziell und damit sozial Bessergestellten zur Verfügung stehen, sind Stehplätze in den hintersten Reihen noch am erschwinglichsten und ziehen entsprechend auch ein ärmeres Publik an. Es tat sich ein Klassengefälle auf zwischen oben und unten, hinten und vorne. Im Moskau des Jahres 1928 allerdings hatte die Masse Besitz vom Theater ergriffen, entsprechende Unterschiede wurden aufgelöst. Das Theater wurde um der aufgeführten Stücke willen besucht, nicht mehr aus Gründen des sozialen Prestiges. Man flanierte nicht mehr ins Theater, um sich zu präsentieren, man besuchte es, um sich zu bilden.

Inszenierte Heiligkeit

In den Reisetexten ist die Propagandafunktion der Architektur unübersehbar. Sie beeindruckte die Reisenden durch ein klerikal anmutendes Moment oder durch ihre schier unvorstellbare Größe, ihre geradezu verschwenderische Raumnutzung, wodurch sie auch zu einem Ausdruck von Machtfülle wurde. Um die Propagandafunktion von Architektur besonders deutlich darzustellen, bezog sich Stefan Zweig auf das Lenin-Mausoleum sowie ein altes orthodoxes Heiligtum. Bereits den Abschnitt über das Mausoleum betitelt er mit »Das alte und das neue Heiligtum«. Zweig zeigte damit den Gegensatz der früheren, kirchlichen Macht und der neuen, bolschewistischen auf: »Vierzig Schritte sind sie voneinander entfernt, das alte und das neue Heiligtum Moskaus, das Heiligenbild der iberischen Muttergottes und das Grabmal Lenins. Das alte, rauchgeschwärzte Heiligenbild steht unbekümmert wie seit unzähligen Jahren in einer kleinen Kapelle zwischen den beiden Durchgängen des Tores, das zum Roten Platz führt. Unnennbare Scharen pilgerten früher hierher (…). Nun steht nebenan die warnende Inschrift der neuen Regierung: ›Die Religion ist Opium fürs Volk.‹ Aber deshalb ist das alte Volksheiligtum doch unverletzt geblieben, der Zugang jedermann gestattet, und tatsächlich sieht man auch immer einige alte Weiblein auf den Steinen knien oder im Gebet ausgestreckt.«

Zweigs Schilderung des orthodoxen Heiligtums der »iberischen Muttergottes« konzentrierte sich darauf, dessen Alter hervorzuheben. Seine Beschreibung drückte Unbeweglichkeit und verlorenen Glanz aus, denkt man daran, wie farbenfroh orthodoxe Ikonen eigentlich sind. Hier allerdings war das Heiligenbild bereits »rauchgeschwärzt« und seine ursprüngliche Vielfarbigkeit kaum noch erkennbar. Flankiert wurde das orthodoxe Heiligtum mit einem Machtausdruck der neuen Regierung, der »warnende(n) Inschrift«, die Religion sei »Opium fürs Volk«. Auch Joseph Roth berichtete von dieser Inschrift und fügte hinzu, der »Spott (sei) schon die schärfste Waffe, die der Staat gegen die Kirche verwendet«. Ein Bildersturm erfolgte also nicht. Es ist auffällig, wie das einstige Heiligtum nicht nur von einer warnenden Inschrift, sondern ebenso vom neuen Heiligtum umgeben war.

Zwei Heiligtümer, ein altes und ein neues, in unmittelbarer räumlicher Nähe zueinander am Roten Platz, den Zweig als »Herz Russlands« titulierte. Der Ort für das Lenin-Mausoleum war für propagandistische und demonstrative Zwecke gut gewählt. Die Schilderung des Lenin-Mausoleums steht bei Zweig im völligen Gegensatz zu seiner Beschreibung des alten Heiligtums: »… (Die) wirkliche Masse pilgert zum neu aufgerichteten Heiligtum, dem Grabmal Lenins. In sechs- oder siebenfacher, gewundener Schlange stehen die Menschen angereiht, (…) ein ganzes Volk, hergekommen aus der unendlichen russischen Welt, das seinen vom Schicksal gefällten Führer im künstlichen Schein eines Lebens noch einmal sehen will. Geduldig stehen sie, die Hunderte, die Tausende, angereiht vor dem modernen, ein wenig schachtelhaften, sehr einfachen und symmetrischen Bau aus rotem kaukasischem Holz, der selbst völlig schmucklos, nur mit den fünf Buchstaben LENIN bestirnt ist. Und man fühlt, hier wirkt sich dieselbe Frömmigkeit desselben glaubensfanatischen Volkes aus, die sich dort drüber niederwirft vor dem Bildnis der Madonna, nur hat eine geschickte Hand mit energischem Ruck sie vom Religiösen ins Soziale gewandt, Führerverehrung statt des Heiligendienstes.«

Es sind Menschen aus sämtlichen Volksschichten, die das Lenin-Mausoleum besuchen, wobei Zweig mit »pilgern« betonte, wie dieses neu errichtete Gebäude die alten Kirchen ersetzte. Wir erinnern uns dabei an Joseph Roth, der genau das an Moskau kritisierte. Zweig fand dies keineswegs kritikabel, sondern zeigte vielmehr Verständnis dafür, wenn er erwähnte, wie hier den Bedürfnissen eines ausgesprochen gläubigen Volkes Rechnung getragen wurde. Das Lenin-Mausoleum war ein »neu aufgerichtetes Heiligtum«, ein Pilgerort für das Gros der Bevölkerung. Architektonisch allerdings verhielt sich dessen Ausschmückung völlig konträr zu jener orthodoxer Kirchen. Strotzen letztere vor Prunk, Ikonen und Kerzenlicht, war das Lenin-Mausoleum zur Zeit des Besuchs von Zweig noch ein einfacher, hölzerner Bau. In der Beschreibung der innenarchitektonischen Ausgestaltung des Mausoleums schilderte Zweig, wie man zum Sarg »hinabschreiten soll« und Lenin dort »hellerleuchtet« zum Zentrum einer Inszenierung wurde. Nicht mehr Ikonen, nicht mehr Gold und Prunk waren das Zentrum des neuen Heiligtums, sondern Lenin selbst, wie er mit Hilfe modernster Techniken in einem lebensecht anmutenden Zustand gehalten und durch künstliches Licht illuminiert wurde. Der Bolschewismus ersetzte allmählich das Christentum.

Für Joseph Roth und Stefan Zweig waren dies bleibende Eindrücke aus einer ihnen bis dato nur vom Hörensagen bekannten Welt. War Zweig von der Sowjetunion nach dieser Reise um so begeisterter, so schlug die anfängliche Ambivalenz Roths in eine ablehnende Tendenz um. Für letzteren konnte die Sowjetmacht mangels organisch gewachsener Strukturen und sozialer Praktiken keinen nachhaltigen Bestand haben. Sie war, wie in seinen Augen Amerika, dem Untergang geweiht. Stefan Zweig indes sah die aus dem orthodoxen Christentum entspringenden Bedürfnisse des russischen Volkes in der Sowjetmacht aufgehoben und die Masse der Menschen als aktive, lebendige Trägerin und Bewahrerin der Revolution. Beide Schriftsteller sollten, bedingt durch ihr vorzeitiges Ausscheiden aus dem Leben, die Entwicklungen der kommenden Jahre und Jahrzehnte nicht mehr erleben.

Joseph Roth: Reisen in die Ukraine und nach Russland. Hg. von Jan Bürger. München 2022

Stefan Zweig: Auf Reisen. Frankfurt am Main 2011

Christian Kaserer ist Germanist und Historiker. An dieser Stelle schrieb er zuletzt am 8. August 2019 darüber, wie die Sowjetunion nach 1945 den Osten Österreichs prägte: »Roter Stern über Wien«.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

gemeinfrei11.01.2025

gemeinfrei11.01.2025Eine unterschätzte Kraft

picture alliance / SZ Photo02.10.2024

picture alliance / SZ Photo02.10.2024Überhitzter Krisengenerator

picture alliance / akg-images17.08.2024

picture alliance / akg-images17.08.2024Schönschrift, manchmal kyrillisch