Deal oder Bomben

Von Knut Mellenthin

Diplomatie ohne ständige Drohungen ist für US-Präsident Donald Trump offenbar nicht vorstellbar. »Wenn sie keinen Deal machen, wird gebombt«, kündigte er dem Iran am Sonntag nicht zum ersten Mal in einem Interview mit dem US-amerikanischen Sendernetzwerk NBC an. »Das wird ein Bombardement, wie sie es noch nie zuvor erlebt haben.« Gleichzeitig sprach Trump aber auch davon, dass es Gespräche zwischen Vertretern der USA und Irans gebe, ohne auf konkrete Einzelheiten eingehen zu wollen. Dass es solche Kontakte, deren Inhalt bisher mit Erfolg geheimgehalten wird, wirklich gibt, ist durch mehrere Äußerungen des iranischen Außenministers Abbas Araghtschi bestätigt.

Beide Staaten korrespondieren außerdem auf höchster Ebene miteinander. Am Donnerstag voriger Woche teilte Araghtschi über die staatliche Nachrichtenagentur IRNA mit, dass Iran offiziell auf einen Brief Trumps geantwortet habe, den der am 12. März durch einen hochrangigen Diplomaten der Vereinigten Arabischen Emirate in Teheran zustellen ließ. Die Antwort übermittelte die iranische Regierung mit Hilfe des Sultanats Oman. Iran und die USA unterhalten keine zwischenstaatlichen Beziehungen. Oman war in der Vergangenheit mehrmals Schauplatz und Vermittler von indirekten Verhandlungen zwischen Washington und Teheran.

Über den Inhalt der im März ausgetauschten Briefe ist nichts Zuverlässiges bekannt. Als sicher kann nur gelten, dass Trump sein Interesse bekundet hat, zu einem »Deal« mit dem Iran zu kommen, und dass die Regierung in Teheran ihre Bereitschaft zu Verhandlungen erklärt hat, die aber »indirekt« geführt werden müssten, solange die USA an ihren Sanktionen und Drohungen festhalten. Solche Gespräche habe es auch in der Vergangenheit immer gegeben, erläuterte Araghtschi in den letzten Wochen bei mehreren Gelegenheiten, und sie seien niemals ganz abgebrochen worden.

Bei oberflächlicher Betrachtung könnte diese Klarstellung als überraschende Wendung erscheinen. Schließlich gibt es die bekannte, scheinbar völlig eindeutige Rede, die »Revolutionsführer« Ali Khamenei am 7. Februar vor Kommandeuren und Stabsoffizieren der Luftwaffe hielt. Gemäß der iranischen Verfassung liegt bei ihm die höchste Autorität in politischen und religiösen Fragen, er ist zugleich Staatsoberhaupt und Oberkommandierender aller Streitkräfte. Khamenei sagte damals, die Islamische Republik unternehme umfangreiche diplomatische Anstrengungen, verhandele und unterzeichne Abkommen mit allen Ländern der Welt. Die einzige Ausnahme von dieser Praxis seien die USA – und selbstverständlich Israel, das aber nach offizieller iranischer Ansicht gar nicht als Staat betrachtet wird. Trump breche Vereinbarungen nach Belieben, stellte Khamenei damals sachlich zutreffend fest. »Mit einer solchen Regierung zu verhandeln, ist weder rational noch intelligent noch ehrenwert, und wir sollten uns nicht auf Verhandlungen mit ihr einlassen.«

In westlichen Medien werden die Verhältnisse im Iran oft so dargestellt, als hätten alle Aussagen und Einschätzungen Khameneis ausschlaggebendes Gewicht. In Wirklichkeit war das noch nie so. In der zweiten Märzhälfte sprachen Araghtschi, Präsident Massud Peseschkian und sogar Politiker aus dem Beraterkreis des »Revolutionsführers« wie Kamal Kharasi, Chef des Strategischen Rats für Auswärtige Beziehungen, immer häufiger und deutlicher davon, dass Iran durchaus an Verhandlungen mit der Trump-Administration interessiert sei. Für gewöhnlich kommen diese Offerten scheinbar unerschütterlich prinzipienfest daher. So sagte Araghtschi zum Beispiel am Donnerstag: »Es bleibt unsere Politik, keine direkten Verhandlungen unter Bedingungen des ›maximalen Drucks‹ und militärischer Drohungen zu führen, aber indirekte Verhandlungen, wie es sie in der Vergangenheit gegeben hat, können weitergehen.« Schon eine Woche zuvor hatte der Außenminister darauf verwiesen, dass Iran gern über sein Atomprogramm diskutieren würde, »um größere Transparenz zu schaffen« und dass bereits seit September vorigen Jahres Gespräche und Beratungen mit dem »Europa-Trio« Frankreich, Deutschland und Großbritannien stattfänden, die im Grunde zugleich auch indirekte Verhandlungen mit den USA seien.

Die iranische Regierung trägt diese Argumente vor, als stünden sie nicht im Widerspruch zu Khameneis Aussagen. Aber dessen Reden sind auf seiner Webseite nachzulesen. Sie sind eindeutig von grundsätzlicher Art und trennen nicht zwischen direkten und indirekten Verhandlungen. In der Praxis gibt es zwischen diesen beiden Formaten keinen erheblichen Unterschied.

Das Widersprüchliche und teilweise Unaufrichtige dieser Argumentation fällt selbstverständlich auch im Iran auf. Parlamentssprecher Mohammed Bagher Ghalibaf sagte am Freitag in einer Ansprache anlässlich des Al-Kuds-Tages: »Die USA meinen Entwaffnung, wenn sie Verhandlungen sagen. Unser Volk versteht, dass Gespräche unter Drohungen nur eine Show sind, um ihren Willen aufzuzwingen. Keine kluge Nation wird das akzeptieren.«

Welche inhaltlichen Vorstellungen Trump mit dem Begriff »Deal« – eines seiner gewollt undeutlichen Lieblingswörter – verbindet, hat er in bezug auf Iran bisher nicht öffentlich erklärt. Sein Nationaler Sicherheitsberater Mike Waltz sprach aber wahrscheinlich ganz im Sinn des Präsidenten, als er gegenüber dem US-Sender CBS am 23. März sagte, Iran dürfe grundsätzlich kein Atomprogramm haben und müsse insbesondere auf die Anreicherung von Uran, aber auch auf seine strategischen Raketen verzichten.

Hintergrund: Er will nur spielen

Irans »Revolutionsführer« Ali Khamenei gibt sich oft streng, aber will nicht immer ganz wörtlich genommen werden. Verhandlungen mit der von Donald Trump geführten US-Regierung hat er im März als »nicht rational, nicht intelligent und nicht ehrenhaft« scheinbar unmissverständlich verurteilt. Aber er protestiert auch nicht dagegen, dass die Regierung sich trotzdem weit offen für Verhandlungen mit der Trump-Administration gibt, sofern diese »indirekt« stattfinden. Das kann durch Briefe geschehen, die durch Dritte übergeben werden, aber im Extremfall auch mündlich, indem ein Vermittler nur durch eine Tür zwischen zwei nebeneinander liegenden Räumen wechselt, in denen die Unterhändler beider Seiten sitzen.

Im Herbst 2015 erläuterte der »Revolutionsführer« dem damaligen Präsidenten Hassan Rohani in einem langen Brief – man könnte geradezu von einem Hirtenbrief sprechen – die neun Anforderungen, die beim Abschluss des internationalen Wiener Abkommens (JCPOA) zu beachten seien. Das Schreiben trug das Datum 21. Oktober. Es ging um zeitweise Beschränkungen des iranischen Atomprogramms im Gegenzug zur Nichtanwendung vieler, aber keineswegs aller westlichen Sanktionen. Die US-Regierung, damals mit Barack Obama im Weißen Haus, habe der Islamischen Republik »nichts als Feindschaft und Obstruktion« gezeigt, und es sei sehr unwahrscheinlich, dass sich daran künftig etwas ändern werde. Deshalb seien »starke Garantien« und schriftliche Zusagen des US-Präsidenten und der drei beteiligten EU-Staaten Frankreich, Deutschland und Großbritannien nötig. Insbesondere müssten die westlichen Vertragspartner eindeutig zusichern, dass alle Sanktionen vollständig aufgehoben würden. Die Verhängung neuer Sanktionen wäre als Vertragsbruch anzusehen. Die Pointe: Der Vertrag war schon am 15. Juli 2015 geschlossen worden, ändern ließ sich daran nichts mehr. (km)

Siehe auch

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

-

Leserbrief von Istvan Hidy aus Stuttgart (1. April 2025 um 10:13 Uhr)Die Aussage: »Irans «Revolutionsführer» Ali Khamenei gibt sich oft streng, aber will nicht immer ganz wörtlich genommen werden« ließe sich ebenso auf Donald Trump anwenden. Es ist daher müßig, darüber zu spekulieren. Der zentrale Konflikt bleibt bestehen: Der Iran strebt nach nuklearer Rüstungsfähigkeit, während der Westen dies unter allen Umständen verhindern will. Dabei wird oft übersehen, dass der Iran mit der sogenannten »schmutzigen Bombe« bereits über eine potenziell verheerende Waffe verfügt – ausreichend, um das kleine Land Israel zu vernichten. Die USA und ihre Verbündeten könnten den Iran durch gezielte Luftschläge technologisch und infrastrukturell ins Mittelalter zurückbomben – eine vollständige Besetzung des Landes wäre jedoch unmöglich. Weder die westliche Weltöffentlichkeit noch die islamische Welt würde es zulassen, dass die USA mit dem Iran ähnlich verfahren wie Israel mit der Hamas in Gaza. Ein Krieg im Persischen Golf wäre für den Westen nicht nur ein militärisches Risiko, sondern auch ein politisches und wirtschaftliches Desaster. Die globalen Folgen für Energieversorgung und Weltwirtschaft wären katastrophal. Wer diesen Konflikt allein mit militärischer Logik betrachtet, verkennt die geopolitischen und wirtschaftlichen Realitäten.

Dieser Artikel gehört zu folgenden Dossiers:

Ähnliche:

White House/Handout via REUTERS21.03.2025

White House/Handout via REUTERS21.03.2025Stille Post für Teheran

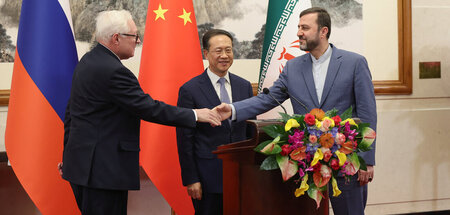

Lintao Zhang/Pool via REUTERS17.03.2025

Lintao Zhang/Pool via REUTERS17.03.2025Gemeinsam gegen Trump

IDF/dpa08.03.2025

IDF/dpa08.03.2025»Job« gegen Iran zu Ende bringen

Mehr aus: Schwerpunkt

-

Der kleine Unterschied

vom 01.04.2025