»Der Niedergang folgte dem Ende der Sowjetunion«

Interview: Dieter Reinisch

In jedem Jahr begehen Palästinenser im Mai den Nakba-Tag und gedenken der Vertreibung Hunderttausender Araber aus Palästina im Jahr 1948. Dieses Jahr haben Sie anlässlich des Gedenkens eine Lesereise durch Deutschland und Österreich gemacht. Welche Bedeutung hat das Gedenken heute?

Der Jahrestag der großen Katastrophe 1948 ist ein zentraler Tag in der Geschichte der Palästinenser. Ich habe über die historische Nakba im Zusammenhang mit einer Vorlesung, die ich am 15. Mai an der Universität Marburg gehalten haben, geschrieben. In Marburg habe ich über das wichtigste Buch zu diesem Ereignis referiert. Mit dem Werk »Die Bedeutung der Katastrophe« rief Constantin Zureik, Professor an der Amerikanischen Universität Beirut, den Begriff 1948 ins Leben. Mit dieser Schrift beginnt eine Linie, die ich bis zu einer Veröffentlichung des palästinensischen Geographen und Historikers Salman Abu Sitta ziehe. Dieser veröffentlichte 2016 »Mapping my Return«.

Für Palästinenser ist die Nakba kein Ereignis in der Vergangenheit, sondern ein fortlaufender Prozess. Sogar israelische Ultrarechte beziehen sich auf das Datum und sagen zu Palästinensern: »Wir machen jetzt eine neue Nakba für euch im Gazastreifen.« Für Palästinenser ist die Situation dort seit dem 7. Oktober 2023 eine andauernde Katastrophe. Viele Experten meinen, dass diese heute viel schlimmer ist, als im Jahr 1948.

Damals waren die Ereignisse bereits verheerend. 750.000 Palästinenser wurden vertrieben, Hunderte Dörfer zerstört. Es gab zahlreiche Massaker. In den Städten lebte danach so gut wie kein Palästinenser mehr. Aber, wie mein Freund und Kollege, der Generalsekretär der Palästinensischen Nationalen Initiative, Mustafa Barghuthi, die Ereignisse von heute beschreibt: »Es ist viel schlimmer!«

Hat sich die Bedeutung der historischen Nakba durch den Krieg im Gazastreifen gewandelt?

Das derzeit vorherrschende Gefühl ist: Die Nakba wird fortgesetzt, es gibt einen andauernden Genozid, aber als Palästinenser widersetzen wir uns diesem auf jede nur erdenkliche Weise. Trotz der Angriffe der israelischen Armee geben wir nicht auf. Wir konfrontieren die Israelis überall: in Israel, und mit der Unterstützung der globalen Solidaritätsbewegung in Europa und in den USA.

Die Autorin Naomi Klein hat das klar ausgedrückt: Wir müssen gegen den Zionismus als Projekt kämpfen, damit die Menschen, die dort leben, gemeinsam und in Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit in einem Staat zusammenleben können. Der ethnonationalistische Staat Israel unterdrückte ein anderes Volk viel zu lange und führt nun einen Völkermord an diesem Volk durch. Das muss beendet werden. Andere Freunde von mir fordern eine »Dekolonialisierung Israels«, damit ein neuer Staat etabliert werden kann, der alle Menschen in der Region frei und gleich behandelt.

Mit Ihrem letzten Buch waren Sie auf einer Lesereise in der Bundesrepublik und in Österreich. Wovon handelt Ihre jüngste Publikation?

Sie entstand aus dem Krieg gegen den Gazastreifen von 2021. Während diesem habe ich im deutschen Rundfunk ein Interview gegeben. Am Ende des Gesprächs wies ich darauf hin, dass Deutschland sich als enger Freund Israels positioniert hat. Aber, falls Deutschland tatsächlich ein Freund Israels ist, dann sollte es tun, was jeder gute Freund tun würde und der dortigen Regierung klarmachen, dass die Besatzung besser gestern als morgen beendet werden sollte. Bereits 2021 war das in Deutschland quasi eine kriminelle Aussage. Die Bild hat mich angegriffen und diffamiert.

Aber in den sozialen Medien haben sich viele Leute mit mir solidarisiert. Etwa 3,5 Millionen Postings gab es auf Instagram, ich erhielt Hunderte E-Mails von Leuten, die mich unterstützten. Die meisten waren Muslime, die in Deutschland geboren wurden. Sie sagten: »Wir haben endlich gefühlt, dass es jemanden gibt, der auf unserer Seite steht.« Sie schrieben, dass sie von Deutschland einfach nur als gleichwertige Menschen angesehen und auch so behandelt werden wollen.

Ich habe mich geschämt und mir gesagt: Ich muss ein Buch für diese Menschen schreiben, und ich muss gleichzeitig ein Buch über Palästina schreiben, wo die Menschen einen Krieg nach dem anderen erleben müssen. Und das ist das Buch, das ich 2021 geschrieben habe.

Wie unterscheidet es sich von Ihren früheren Publikationen?

Es ist eine Kontinuität meiner bisherigen Texte. Ich versuche, einem westlichen Publikum die Geschichte und den Kampf der Palästinenser zu erklären. Im Westen wird zumeist über Israel gelesen, aber kaum über Palästina und die Palästinenser.

Neu an der aktuellen Ausgabe ist die Einbeziehung von muslimischen Bürgern in Deutschland. Mein Argument ist folgendes: Ein demokratischer Staat muss alle Bürger gleichbehandeln und darf nicht historischen Antisemitismus gegen Juden durch Islamophobie ersetzen. Mein Freund Matti Bunzl, der heute das Wien Museum leitet, hat vor Jahren geschrieben, dass der Westen heute dieselben Argumente und Methoden gegen Muslime verwendet, wie damals gegen Juden.

Aktuell leben Sie in Palästina. Wie ist das Leben dort seit den Ereignissen am 7. Oktober?

In den ersten paar Monaten war ich in Deutschland, weil es keine Möglichkeit gab, ins annektierte Ostjerusalem zurückzukehren. Ich kam erst im Januar dorthin zurück. Die Situation in der Stadt ist im Vergleich zum Rest der Westbank eher privilegiert. Mit den Zuständen in Gaza kann es sowieso nicht verglichen werden. Israelische Angriffe sind im Vergleich zu anderen Orten in der Westbank seltener. Aber über die Jahre wurde auch in Ostjerusalem eine Vertreibung durchgeführt, und sie wird zunehmend gründlicher. Nicht nur in dem Viertel Sheikh Jarrah, in dem anstehende Zwangsräumungen 2021 zu Protesten von Palästinensern im ganzen Land geführt hatten, auch an vielen anderen Orten werden Araber systematisch vertrieben. Das betrifft Orte, in denen sie seit den 1950er Jahren rechtmäßig leben.

Auf Land, das ihnen damals von der jordanischen Regierung, die die Westbank zu diesem Zeitpunkt kontrollierte, und dem Palästinenserhilfswerk UNRWA gegeben wurde. Wir erleben eine Vertreibung in Silwan, einem Vorort von Jerusalem. Auch im Süden der Stadt versuchen Siedler, den Palästinensern weitere Gebiete wegzunehmen. Überall, wo es geht, versuchen israelische Siedler Arabern ihre Häuser zu stehlen. Zugleich werden die israelischen Siedlungen um Ostjerusalem herum stetig erweitert.

Nochmal: Die Lage in Ostjerusalem ist besser als im Rest der Westbank. Ich kann mich problemlos und ungehindert innerhalb von Ostjerusalem bewegen. Während des christlichen Osterfestes konnten Gläubige aus Ostjerusalem dieses begehen. Menschen aus Bethlehem oder anderen christlichen Dörfern durften zu Ostern nicht nach Jerusalem kommen. Aber auch Palästinenser aus Jerusalem hatten Probleme in die Kirche zu kommen, da die israelische Armee das bei einigen verhinderte. Ähnliches trug sich während des Fastenmonats Ramadan zu. Damals konnten nur wenige Muslime nach Jerusalem kommen. Sie sehen: Überall werden Palästinenser unterdrückt.

Wie ordnen Sie als Autorin mehrerer Bücher zur Geschichte Palästinas die Ereignisse des 7. Oktober historisch ein?

Wie viele Kollegen von mir schaue ich auf den Gazastreifen, der »größtes Freiluftgefängnis der Welt« genannt wird. Meine erste Reaktion auf den 7. Oktober war: Es war ein Gefängnisausbruch. Dieser wurde von Palästinensern in der ganzen Welt gefeiert. Man kann diese Leute nicht ständig unterdrücken, denn sie werden sich immer dagegen erheben.

Aber es gab auch einen weiteren Aspekt: Angriffe nicht nur auf israelische Soldaten, sondern auch auf Zivilisten. Letztere sind nach internationalem Recht strikt verboten. Auch die Geiselnahmen widersprechen den internationalen Verträgen. Was dabei aber immer vergessen wird, ist, dass es Tausende Palästinenser in israelischen Gefängnissen in der Westbank gibt. Derzeit sind es weit mehr als 5.000 Gefangene, die ohne Anklage in »Administrativhaft« gehalten werden. Der US-amerikanische Professor für Völkerrecht Richard Falk nannte diese einmal »institutionalisierte Geiseln«.

Am 7. Oktober haben der bewaffnete Arm der Hamas und andere palästinensische Gruppen sowie Palästinenser, die den Kämpfern durch die Lücken in den Zaunanlagen folgten, 250 Geiseln genommen. Über einhundert von ihnen wurden bisher freigelassen. Man vermutet, dass noch rund 100 Geiseln am Leben sind. Über die 5.000 institutionalisierten Geiseln redet niemand. Für diese ist die Situation fürchterlich.

Der israelische Angriff auf den Gazastreifen widerspricht dem internationalen Recht. Trotzdem wütet die Armee seit Monaten mit der Unterstützung westlicher Regierungen – die große Ausnahme ist von Anfang an Irland.

Was glauben Sie: Wie wird der aktuelle Krieg enden?

Im Moment sehe ich den einzigen Ausweg darin, dass es starken Druck von außen auf die Regierung von Netanjahu gibt. Im Moment scheint es aber nicht so – ich beziehe mich hier auf die Berichte aus der US-amerikanischen Presse – als wäre die Biden-Regierung bereit, diesen Druck auszuüben. Statt dessen gehen die Waffenlieferungen weiter, von seiten der USA und anderen europäischen Staaten.

Die entscheidende Frage ist, ob der Druck von den Studierenden und anderen Gruppen in den USA, in Irland, aber auch in Deutschland groß genug werden kann, um etwas zu verändern. Ich hoffe es sehr, dass die Proteste erfolgreich sein werden, bin aber derzeit leider nicht optimistisch.

Und welche Lösung sehen Sie für Palästina?

Ich hoffe, dass die israelische Seite, also die Seite der Unterdrücker, es irgendwann begreift, dass sie nur in Frieden leben kann, wenn sie dasselbe den Palästinensern erlaubt – als gleichberechtigte Bürger in einem Staat. Das ist meine große Hoffnung. Derzeit gibt es aber nur sehr geringe Unterstützung für diesen Weg.

Ich befürchte, es wird noch lange dauern, und es wird sehr gewalttätig – nicht nur im Gazastreifen. Die Gewalt der Siedler in der Westbank, die von Soldaten bei ihren Angriffen Rückendeckung erhalten, wird sich weiter intensivieren.

Im Siedlerkolonialismus ist die Endphase oft sehr blutig. Sie kann Monate oder Jahre dauern. Ich hoffe, dass ich falsch liege und der Wandel in Israel rascher vonstatten geht. Die Menschen dort müssen zur Einsicht kommen: »Dieser Krieg zerstört nicht nur Gaza, sondern auch unsere Kinder, die als Soldaten dorthin gehen, und die in immer größerer Anzahl dort sterben werden. Unser Staat wird gehasst und als ein negatives Beispiel auf der ganzen Welt angesehen werden.« Nur diese Einsicht kann den Wandel beschleunigen.

Man sagt oft: Palästina ist das Land, in dem Wunder geschehen. Es müssen nicht nur religiöse Wunder sein, vielleicht könnte bald auch ein politisches Wunder passieren. Blickt man auf Südafrika, sieht man, dass das Ende sich dort sehr rasch vollzog. Auch in Nordirland hatte niemand an einen Wandel geglaubt.

In europäischen Medien und Politik hört man immer nur von der Hamas. Welche Rolle spielt die Palästinensische Autonomiebehörde, PA, die die Westbank verwaltet?

Die Rolle der Autonomiebehörde von Mahmud Abbas ist einzig und allein jene einer Kollaborateurin mit der Besatzungsmacht. Im Oslo-Abkommen von 1993 gibt es eine Passage, die besagt: Es ist die Rolle der Palästinensischen Befreiungsorganisation, PLO, Aggressionen gegen Israel zu verhindern. In anderen Worten: Die PLO, aus der die Regierung in Ramallah hervorgegangen ist, spielt die Rolle der Polizei und des Sicherheitsapparats, der macht, was Israel von ihm fordert.

Wenn Netanjahu Informationen über Entwicklungen und Personen aus der Westbank verlangt, dann wird der Sicherheitsapparat der Regierung in Ramallah diese Informationen Israel zur Verfügung stellen. Und das, obwohl es Beschlüsse der PLO-Exekutive dagegen gibt. Aber Abbas und seine Leute spielen das Spiel mit. Die große Mehrheit der Palästinenser in der Westbank und im Gazastreifen will, dass er zurücktritt.

In Ihrem letzten Buch aus dem Jahr 2021 schreiben Sie über die linken Kräfte innerhalb der palästinensischen Befreiungsbewegung, die in der Vergangenheit sehr einflussreich waren. In den letzten Monaten wurden die Rollen von Gruppen wie den Abu-Ali-Mustafa-Brigaden oder den Märtyrer-Omar-Al-Qasim-Brigaden wieder prominenter im Kampf in Gaza. Welche Rolle spielen diese in der politischen Landschaft in Palästina?

Wenn man sich die Volksfront zur Befreiung Palästinas, PFLP, oder die Demokratische Front zur Befreiung Palästinas, DFLP, anschaut, deren bewaffnete Gruppen Sie erwähnen, erkennt man, dass sie sich dem Kampf der Hamas und des Islamischen Dschihad im Gazastreifen anschließen wollen. Politisch sind sie aber sehr kleine Gruppierungen und spielen kaum eine Rolle. Man muss bedenken, in den 1970ern war die PFLP die zweitgrößte Fraktion in der PLO.

Lassen Sie mich ein Beispiel von meiner eigenen Universität geben, um das zu veranschaulichen: An der Birzeit Universität gibt es jährlich Wahlen zum Studentenparlament. Die PFLP ist die größte linke Gruppe dort und bekommt bei den Wahlen nicht einmal zwei Prozent. Sie sind also, im Vergleich zu Hamas, winzig. Die Hamas hat die Studierendenwahlen in den letzten Jahren gewonnen. Die Partei von Abbas, die Fatah, ist kleiner als Hamas, hat aber immer noch eine ansehnliche Größe.

Die bekannteste Figur der palästinensischen Linken ist aktuell Mustafa Barghuthi. Er vertritt seine eigene Partei, die ebenfalls sehr klein ist. Aber er ist immerhin als Repräsentant und Sprecher präsent, denn er ist rhetorisch begabt. Nahezu täglich wird Barghuthi nach Interviews für Al-Dschasira gefragt. In den besetzten Gebieten wird dieser Sender von den meisten Leuten geschaut. Insgesamt ist die Linke aber seit Jahren eine winzige Kraft, und das hat sich auch nicht geändert. Da ist Palästina global aber keine Ausnahme.

Wie kam es zum Niedergang der linken Kräfte in Palästina?

Ich glaube, das hängt vor allem mit dem Ende der Sowjetunion zusammen. Dieses war ein großer Einschnitt für die gesamte Linke weltweit und auch im Nahen Osten. Seither waren Linke nicht in der Lage, eine Alternative aufzubauen. In Deutschland ist die Bewegung in einer tiefen Krise, die Linkspartei hat sich gerade erst gespalten.

In Palästina ist die Lage aber wohl noch schlimmer: Die Hamas ist enorm stark, der Islamische Dschihad ist eher klein. Daneben gibt es noch Fatah. Die Partei des ehemaligen PLO-Anführers Jassir Arafat ist immer noch relativ stark, aber im Vergleich zu Hamas unterlegen.

In der Westbank sagt eine Mehrheit in Umfragen, dass sie bei Wahlen keiner der aktuellen Parteien ihre Stimme geben würden. Im Gazastreifen hat die Hamas eine klare Dominanz. Die Fatah ist dort eine kleinere Gruppe, hat in Umfragen aber immer noch rund 20 Prozent. Dort sagen nur wenige, dass sie keine der beiden Parteien unterstützen. Sowohl im Gazastreifen als auch in der Westbank hat die Linke vielleicht zwei Prozent. Das ist die Realität.

Helga Baumgarten ist Politikwissenschaftlerin und war von 1991 bis 2019 Professorin an der Universität Birzeit nördlich von Ramallah im Westjordanland, wo sie immer noch lehrt.

Großes Kino für kleines Geld!

75 Augaben für 75 €

Leider lässt die Politik das große Kino vermissen. Anders die junge Welt! Wir liefern werktäglich aktuelle Berichterstattung und dazu tiefgründige Analysen und Hintergrundberichte. Und das zum kleinen Preis: 75 Ausgaben der gedruckten Tageszeitung junge Welt erhalten Sie mit unserem Aktionsabo für nur 75 €!

Nach ablauf endet das Abo automatisch, Sie müssen es also nicht abbestellen!

Ähnliche:

Nasser Ishtayeh/IMAGO05.06.2024

Nasser Ishtayeh/IMAGO05.06.2024Im Kampf gegen die Besatzer

picture alliance / Everett Collection01.06.2024

picture alliance / Everett Collection01.06.2024Im Wartestand

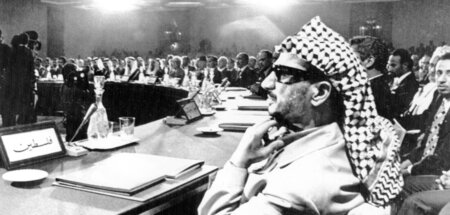

AP Photo/Marty Lederhandler/File04.02.2019

AP Photo/Marty Lederhandler/File04.02.2019Ein eigener Staat

Mehr aus: Wochenendbeilage

-

Regeln historischer Vergeltung

vom 15.06.2024 -

Die größte Baustelle

vom 15.06.2024 -

Kein Einhalten

vom 15.06.2024 -

Über die Kunst aufzuhören

vom 15.06.2024 -

Kutterscholle Finkenwerder Art

vom 15.06.2024 -

Kreuzworträtsel

vom 15.06.2024