Ein Hauch von Wahnsinn

Von Michael Sollorz

Es geht recht spannend los. Im Sommer 89 verlässt die 21jährige Ulrike Umlauf ihr heimatliches Erzgebirge, Vater und Oma, um künftig in Paris zu leben. Dort wohnt bereits ihre Mutter, hat einen Westmann geheiratet; bei den beiden kommt Ulrike erst mal unter. Familienzusammenführung, hieß das schon in der DDR. Dorthin will sie nie mehr zurück, stellt sie gleich eingangs klar. Bücher schleppt sie mit, doch Briefe und Tagebücher hat sie daheim noch verbrannt; kein Grenzer sollte sie begrapschen. Jetzt tut es ihr leid.

»Freiheit – du große Wundertüte« hieß ein letztes Jahr erschienenes Kinderbuch, und der famose Titel passt auch zu Ulrikes Exkursion in die prächtigste Metropole Europas. Sie durchstreift die Straßen mit Opas alter Rolleiflex. So viele Hautfarben und Sprachen! »Ich hatte ständig das Gefühl, dass man mir den Osten irgendwie ansah, eine Provinzialität, die außerhalb seiner Grenzen sichtbar wurde.« Gleich vorab: Auch diese Tüte birgt keine Wunder, die Spannungskurve flacht bald ab.

Ulrike ist so alt wie vormals die Immigranten Hemingway, Picasso und Joyce. »Es war wohl ein gutes Alter, um nach Paris zu kommen.« Aus Daten und Adressen spinnt sie ein »Netz der Morbidität«, einstige Bewohner mit früh erloschenem Lebenslicht, Arthur Rimbaud, Albert Camus, Boris Vian – die lange Liste klangvoller Namen. Ein Hauch von Größe und Wahn streift das staunende Kind aus Karl-Marx-Stadt. Paris sehen und sterben? Von wegen! Nur Arbeit sucht es und geht brav zur Sprachschule, nicht wirklich erpicht auf die Bitternis dramatischen Künstlertums, hätte lieber einen Freund und eine Innenstadtwohnung, von der jetzt schon klar ist, dass die in Paris nicht zu haben sein wird.

Um Ulrike besser kennenzulernen, empfiehlt sich »Kaßbergen«, der Vorgängerband, der vor vier Jahren bei Aufbau erschien und von ihrer Herkunft erzählt, vom Bergbau, der das Erzgebirge bis heute prägt, vom Vater, dem Eisengießer, und einem trinkfreudigen Zirkel schreibender Arbeiter. Schließlich von ihrer zarten ersten Liebe, Gonzo, dem wenig älteren Punk, der auf erschütternde Weise unter die Räder kommt. Hier liegen Verletzungen, und wie die Autorin Patricia Holland Moritz im Sommer 89 selbst, sucht nun auch ihre Heldin einen neuen Anfang hinterm »Eisernen Vorhang«. »Scheiß auf Montagsdemos und Dableiben, damit sich was änderte. In dem Laden hätte sich für eine wie mich nichts mehr geändert.« Die Geschichte beweist ihren eigenen Humor. Recht bald erlebt Ulrike aus der Ferne, wie sich daheim eben doch etwas ändert, und zwar im Schweinsgalopp und gleich für alle, ob sie wollen oder nicht. Die Mauer fällt, der Vorhang hebt sich, und was eben noch ein unerhörter Schritt war, die Ausreise nach Paris, schmilzt über Nacht zusammen zu einem winzigen Vorsprung. Die Kränkung lauert hinter Gemaule über den Rechtsdrall der Neubundesbürger.

Trotz gelegentlichen DDR-Bashings in Degeto-Manier betreibt das Buch keine Abrechnung mit Ulrikes Herkunftsland, ist viel eher Plädoyer für den jugendlichen Leichtsinn, dem Lockruf der Fremde zu folgen. Gerade als Ostgöre erlebt sie ihren Sehnsuchtsort mit feinem Sinn für soziale Schieflagen, den Rassismus, die Armut, und es hat einen eigenen Reiz, in welche Widersprüche sie dabei gerät. In der Sprachschule verspotten sie Opas Kamera, typisch Osten, voran ein Iraner. Plötzlich nimmt Ulrike ihre Heimat in Schutz. »In seinem Land herrschte Mittelalter, aber meins wollte er beleidigen. Bei uns in der DDR wurde wenigstens niemand geköpft.« Und auch Marx und Lenin lebten zeitweilig in Paris, die DDR taufte Straßen und Plätze nach ihnen, ihre Namen waren sakrosankt. Hier gipfelt Ulrikes behutsame Parteinahme sogar in pädagogischem Rat: »Man hätte sie uns als die Unfertigen vorstellen können, die sie waren. So hätte Bildung geformt, statt jegliches Interesse im Keim zu ersticken.«

Quält sie vielleicht heimlich das Heimweh? Ulrike widerspricht vehement: »Heimweh war für Menschen gemacht, die sonst keine Sorgen hatten. Würde ich Heimweh empfinden, dann ginge ich zurück. Wie man immer dorthin gehen sollte, wo es einem besser gefiel als da, wo man gerade war.« Solche Einlassungen finden sich öfter. Am besten liest man sie als konsequenten Umgang mit der Seelenlage einer jungen Figur, trotzig, altklug und naiv, zuweilen unbeholfen. Das Buch verarbeitet Erfahrungen der Autorin bei ihrem Wechsel nach Paris, und womöglich hat sie manches Geschilderte selbst erlebt. War es in jedem Fall mitteilenswert? Befreit die Autofiktionalität von all den Ansprüchen, die erzählende Prosa stellt, von Literatur gleich zu schweigen?

Damit Ulrikes Abenteuer nicht ganz ohne Schicksalsglanz bleibt, gibt es am Schluss einen weltläufigen Pariser mit HIV-Infektion. Weihnachten, sie verlieben sich. Seine Diagnose liegt drei Jahre zurück, und man glaubte damals in den 80ern an eine Galgenfrist von sechs Jahren. »Drei Sommer lang Paris«, sagt der Mann. »Das ist die Zeit, die uns zur Verfügung steht.« Da hebt sich ein weiterer Vorhang, Bühne frei für ein starkes Lebensthema!

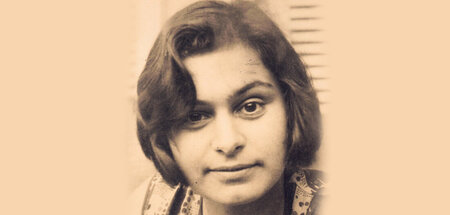

Patricia Holland Moritz: Drei Sommer lang Paris. Aufbau-Verlag, Berlin 2025, 426 Seiten, 24 Euro

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

Michael Polster05.03.2025

Michael Polster05.03.2025Dem Dichter eine Gasse

Dirk Krüger14.12.2024

Dirk Krüger14.12.2024Eine Frau verschwindet

Christian Ditsch/Version16.08.2024

Christian Ditsch/Version16.08.2024Montaigne verpflichtet

Regio:

Mehr aus: Feuilleton

-

Veranstaltungen

vom 12.04.2025 -

Deutschland, China, Pingpong

vom 12.04.2025 -

In einsamer Mission

vom 12.04.2025 -

Der Tod in Venedig

vom 12.04.2025 -

Nachschlag: Recht und Macht

vom 12.04.2025 -

Vorschlag

vom 12.04.2025