»Wer Lenin gelesen hat, weiß eben mehr«

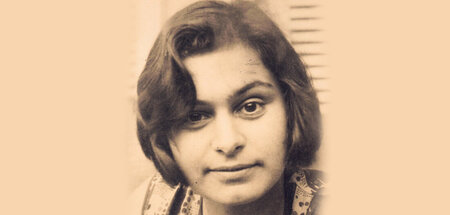

Von Florian NeunerDie »Wirklichkeit des Lebenswerkes von Lenin, die Wirklichkeit der Sowjetunion« habe er bereits mit der Muttermilch aufgenommen, erinnerte sich Franz Kain 1970 in einem in Moskau gehaltenen Vortrag. Sein Vater hatte sich 1918 als Kriegsgefangener freiwillig zur Roten Armee gemeldet und konnte von der Zeit unmittelbar nach der Oktoberrevolution berichten. So kam es, dass Lenins Schriften dem in Bad Goisern, einem Gebirgsort im oberösterreichischen Salzkammergut, Aufwachsenden früh Orientierung gaben und ihn von der Enteignung des örtlichen Kaufhauses phantasieren ließen. In Moskau zeigte sich der Schriftsteller, Journalist und KPÖ-Funktionär Kain später überzeugt: »(…) man macht eine bessere Gewerkschaftspolitik, eine bessere Kulturpolitik und man schreibt bessere Bücher, wenn man sich mit den Gedanken Lenins vertraut gemacht hat.«

Zum 100. Geburtstag von Franz Kain veranstaltete das Adalbert-Stifter-Institut in Linz, das auch seinen Nachlass aufbewahrt, 2022 eine Tagung, deren Beiträge nun die Grundlage eines von Georg Hofer edierten Bandes bilden, ergänzt um teils unveröffentlichte Texte Kains und Materialien aus dem Nachlass. Die Publikation wird der Tatsache gerecht, dass es kaum möglich ist, das literarische Werk Kains entkoppelt von seinen Rollen als Journalist und Politiker zu würdigen – wenngleich Kain in einem Interview zurecht darauf verwies, dass keiner seiner Kritiker den Nachweis habe erbringen können, dass er in seinem Werk »kommunistische Propaganda« verbreite. Helmut Neundlinger befasst sich in seinem Beitrag mit den »politischen Sozialisationen des Franz Kain«, die bereits früh »von Illegalität und Konspiration« geprägt waren. Auf eine Verurteilung wegen »Vorbereitung zum Hochverrat« folgten 1942 die Versetzung in eine Strafdivision und US-amerikanische Kriegsgefangenschaft.

In diese Zeit fallen die ersten literarischen Versuche, mit denen sich Bernhard Judex beschäftigt. Kain tritt zunächst als Lyriker in Erscheinung, beeinflusst von Johannes R. Becher; ein »programmatisch-politischer Ton« kündigt sich an: »Wir hören den Herzschlag der Zeit, / Spüren schon das Neue«. Becher selbst hat Kains Lyrik in den 50er Jahren als zu epigonal zurückgewiesen, aber da zeichnete sich ohnehin bereits ab, dass Franz Kain, der ab 1946 für die kommunistische Tageszeitung Neue Zeit in Linz arbeitete, seine Bestimmung als Erzähler finden würde. Prägend war für den jungen Autor die Zeit als Korrespondent der Volksstimme in Ostberlin von 1953 bis 1956. In diese Zeit fällt auch das Debüt »Romeo und Julia an der Bernauer Straße«, das im Aufbau-Verlag erschien. Bertolt Brecht wollte Kain zu einer Dramatisierung der die Teilung Berlins thematisierenden Erzählung bewegen, die Defa war an einer Verfilmung interessiert.

Georg Hofers Beitrag widmet sich dem Journalisten Franz Kain. Der arbeitete bis zu seiner Pensionierung 1982 bei der Neuen Zeit und war davon überzeugt, dass ein kommunistischer Journalist immer auch »ein geborener Aufwiegler« sei. Als Gemeinderat der KPÖ und Ein-Mann-Opposition im Linzer Rathaus zog er mit dem Slogan »Damit man drinnen weiß, was draußen vorgeht!« in den Wahlkampf. Derweil erschien Buch um Buch in Ostberlin, darunter »Der Föhn bricht ein« (1962), »Der Weg zum Ödensee« (1974) und »Das Ende der Ewigen Ruh« (1978). Der autobiographische Roman »Auf dem Taubenmarkt« ging dann 1991 im »Wende«-Chaos unter, das auch den Aufbau-Verlag in den Abgrund riss. Noch 1988 konnte Kain im Gespräch mit seiner Lektorin Helga Thron sagen: »Als österreichischer Autor eines DDR-Verlags habe ich den Vorzug, unabhängig zu sein von der unzulänglichen Verlagssituation in Österreich.« Mit der war er dann in seinen letzten Lebensjahren konfrontiert, als die Bibliothek der Provinz zu seiner neuen Verlagsheimat wurde. Auf Kains literarisches Doppelleben in den Literaturbetrieben Österreichs und der DDR geht Gerhard Zeillinger in seinem etwas zu weitschweifigen Beitrag ein, der »Umweg über Ostberlin« überschrieben ist. In einem renommierten DDR-Verlag in hohen Auflagen zu erscheinen, wird Kain kaum als nur zweitbeste Lösung empfunden haben, wie manche Kritiker insinuieren. Wie weit ihm das in Österreich geschadet hat, lässt sich kaum belegen. Dass seine Gesinnung in einem Land, in dem der Antikommunismus noch heute groteske Urstände feiert, keine Rolle gespielt haben soll, wird aber niemand ernsthaft behaupten.

Es versteht sich, dass Franz Kain nach den politischen Umbrüchen 1989/90 nicht zu denen zählte, die ihre Überzeugungen verrieten: Am 5. Oktober 1990 schrieb er an seinen früheren Aufbau-Lektor Günter Caspar: »Es ist schade um die DDR, gerade auch für die geistigen Menschen. Es war ein großer historischer Versuch, mit viel Idealismus und viel Hoffnung. Das bitterste ist wohl, daß alles so eigentlich kläglich ohne echte Gegenwehr geendet hat. Wir sind jetzt alle ein wenig in der Lage eines katholischen Christen, der den Papst nicht mag und nicht die meisten Kardinäle mitsamt den Hetzkaplänen, und trotzdem nicht bereit ist, das Evangelium zu verbrennen.« Und ein Jahr vor seinem Tod zeigte er sich überzeugt: »Die Idee des Kommunismus wird überdauern.«

Georg Hofer (Hg.): »Ich bin in Opposition zu meiner Zeit getreten …« Franz Kain (1922–1997). Adalbert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich, Linz 2025, 198 Seiten, 25 Euro

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

Michael Polster05.03.2025

Michael Polster05.03.2025Dem Dichter eine Gasse

Dirk Krüger14.12.2024

Dirk Krüger14.12.2024Eine Frau verschwindet

Peter Stein/picture alliance18.03.2023

Peter Stein/picture alliance18.03.2023»Wenn man siegen will, braucht man viele Leute«

Regio:

Mehr aus: Feuilleton

-

Rotlicht: Kredit

vom 26.03.2025 -

Nachschlag: Einen zum Abgewöhnen

vom 26.03.2025 -

Vorschlag

vom 26.03.2025 -

Veranstaltungen

vom 26.03.2025 -

Vier Druckfehler

vom 26.03.2025 -

Holland-Moritz, Pietsch, Jurichs

vom 26.03.2025 -

Frieden sichern

vom 26.03.2025 -

Spur der Steine

vom 26.03.2025 -

Er kennt keinen Schmerz

vom 26.03.2025