Der Mitschnitt der Konferenz in voller Länge.

Rosa-Luxemburg-Konferenz 2018

-

-

· Berichte

Wiedergutmachungen

Christian-Ditsch.deKundgebung für die Rückgabe von Schädeln ermordeter Herero und Nama vor der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, März 2014

Christian-Ditsch.deKundgebung für die Rückgabe von Schädeln ermordeter Herero und Nama vor der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, März 2014In Afrika kämpfen Einheimische um die Rückgabe riesiger Ländereien. Dabei geht es auch um Identitätsfindung und -absicherung, denn die massenhaft deportierten und oft weit versprengten Volksstämme müssen ihr Anrecht auf bestimmte Areale quasi kollektiv nachweisen. Ähnliches gilt für nordamerikanische Indianerstämme, die vor Gerichten für die Erweiterung ihrer Reservate streiten, um in Wäldern, die von der Holzindustrie beinahe restlos ausgebeutet wurden, zu ihrer »traditionellen Lebensweise« zurückzukehren.

Schon lange bemühen sich Afrikaner auch um die Rückgabe von Alltags-, Kunst- und Kultgegenständen, die ihren Vorfahren geraubt wurden und sich in europäischen Museen befinden. Ganze Boote und Hütten sind dort ausgestellt oder in den Archiven gelagert. Die Bedeutung dieser Exponate für die Bestohlenen kann kaum überschätzt werden. Es geht oft auch darum, sich einer nicht verschrifteten Volksgeschichte zu vergewissern.

Viel Aufregung gab es um Exponate, die aus sterblichen Überresten von Menschen bestanden: Schädel, Skelette und komplett ausgestopfte Leichen wurden nach internationalen Protesten zurückgebracht und mit Staatsbegräbnissen beigesetzt. Zwei dieser präparierten Körper, die im Besitz zweier deutscher Apotheker waren, blieben verschwunden. Über einen dritten, den eines Batswana, der bis zu seiner Restitution zu den wichtigsten Exponaten eines kleinen Museums im spanischen Banyoles gehörte, verfasste der niederländische Journalist Frank Westerman das Buch »El Negro. Eine verstörende Begegnung« (2005). Initiiert wurde die Rückgabe von einem in Spanien lebenden Haitianer. Es gab eine regelrechte Bewegung dafür, aber auch eine Gegenbewegung. In Bayoles wollte man »El Negro« partout behalten, demonstrierte das mit Ansteckern und Autoaufklebern, die sein Konterfei zeigten.

Während englische Museen gegenüber solchen Rückgabeforderungen eher cool bleiben, entledigen sich die französischen allmählich ihrer Schätze aus den ehemaligen Kolonien. Zuletzt erklärte Präsident Emanuel Macron Ende November in Ougadougou: »Das afrikanische Erbe darf kein Gefangener europäischer Museen sein« und stellte eine »zeitweilige oder endgültige Restitution« dieses Erbes innerhalb der nächsten fünf Jahre in Aussicht. Es gab in der Grande Nation zuvor eine größere Debatte über die Rechtmäßigkeit dieser Aneignungen. Dabei ging es auch darum, ob Kultobjekte fremder Völker einfach zu Kunst erklärt werden können. Der Ethnologe Claude Lévi-Strauss etwa kritisierte scharf, dass Teile der Sammlung Ethnologischer Museen in einem Flügel des Pariser Louvre gezeigt wurden, und zwar so präsentiert wie die sonstigen Kunstgegenstände dort.

Eine ganz ähnliche Debatte schwillt nun auch hierzulande an, forciert vor allem durch das Humboldt-Forum im mit Beton wiederhergestellten Berliner Hohenzollernschloss. In das soll die ethnologische Sammlung aus dem Museum im Stadtteil Dahlem umziehen. Dabei handelt es sich um etwa 500.000 Objekte und 1.000 Schädel beziehungsweise Knochen vorwiegend von Ostafrikanern. Wollte man das alles auf eine »saubere Herkunft« prüfen, müsste man großen Teilen des akademischen Proletariats in der Stadt eine Daueranstellung anbieten. Selbst die als gesichert geltenden Umstände des Erwerbs von Exponaten erweisen sich bei näherem Hinsehen als fragwürdig.

Ein kostbarer Perlenthron aus Kamerun z. B. wurde Wilhelm II. vom Sultan von Bamun »geschenkt«, nachdem die Deutschen nach 1884 auf ihrem Unterwerfungsfeldzug durch das Land Dörfer verwüstet, ganze Ethnien massakriert und viele Überlebende versklavt hatten. Um seinem Sultanat dieses Schicksal zu ersparen, unterstützte Ibrahim Njoya die »Strafexpeditionen« der Deutschen und trennte sich von seinem Thron, wobei er ein Gegengeschenk von Wilhelm II. erwartete. Er bekam eine Kürassieruniform und ein Orchestrion. Unter dem Aspekt des Warentauschs, bei dem es um Äquivalente geht, ein zumindest fragwürdiger Deal. Da der Sultan zudem unter Druck stand, liegt ein Vergleich mit den »preisgünstigen« Arisierungen jüdischen Eigentums nahe.

-

· Berichte

Es geht um Interventionen

Christian-Ditsch.deRosa Luxemburg und Karl Liebknecht traten auch auf – dargestellt von Susanne Jansen und Arne van Dorsten

Christian-Ditsch.deRosa Luxemburg und Karl Liebknecht traten auch auf – dargestellt von Susanne Jansen und Arne van DorstenRosa Luxemburg war auch auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz – dargestellt von Susanne Jansen. Die Schauspielerin rief von der Bühne: »Solange das Kapital herrscht, werden Krieg und Rüstung nicht aufhören!« Das war der mustergültige Sound der gesamten Konferenz, in deren Programm immer mal wieder Kulturbeiträge eingestreut waren. Regisseurin Anja Panse stellte ihr Theaterstück »Rosa – Trotz alledem« vor. Daraus gab es eine kurze Szene, in der Susanne Jansen als Luxemburg und Arne van Dorsten als Karl Liebknecht über die Bühne tanzten und den Spartakusbund gründeten. So eine Organisation könnte man heute auch gut gebrauchen – denkt man in dem Moment und vergisst fast, dass es schon so viele linke Gruppen gibt, die sich auf der Konferenz, der größten regelmäßigen Veranstaltung der radikalen Linken in Deutschland, nicht gegenseitig bekämpfen, sondern friedlich ihre Flugblätter austauschen.

»Mein Herz wird siegen«, zitierte der Schauspieler Rolf Becker den Dichter Pablo Neruda, als er zusammen mit den Liedermachern Tobias Thiele und Nicolás Miquea des im Oktober verstorbenen Daniel Viglietti gedachte. Für Becker zählt Viglietti neben Victor Jara und Violeta Parra zu den wichtigsten Liedermachern Lateinamerikas. Er war mit ihm seit den 70er Jahren befreundet, gemeinsam sind sie noch im Februar 2017 in Berlin aufgetreten, auf der Gala zum 70. Geburtstag der jungen Welt. Dort hatten Thiele und Miquea mit Viglietti zum Schluss »A Desalambrar« von Victor Jara gesungen. Nun sang Miquea das Lied noch einmal. Es fragt die Mächtigen: »Habt ihr je daran gedacht, dass dieses Land uns gehört und nicht denjenigen, die mehr haben?«

Viglietti sang seine Lieder, auch im Namen derer, die in Lateinamerika von den Militärs verfolgt, gefoltert und ermordet wurden. »Eine Stimme, die singt, hinter meiner«, hob Tobias Thiele auf der Bühne in Berlin an, und Becker ergänzte: »Diese Stimme kommt aus begrabenen Mündern, eine Stimme, die sagt, dass sie jetzt leben, in deinen Worten, in deinem Blick. Sie sind ein Weg, der beginnt.« Und dann hörte man dieses Lied von Daniel Viglietti selbst, eine Filmaufnahme von seinem Auftritt im Februar 2017 in Berlin wurde eingeblendet. Das war anrührend, sozialistisch und psychedelisch. Das Publikum im Saal des Konferenz klatschte, das Publikum im Film klatscht und Daniel Viglietti klatscht mit.

Anrührend war auch ein Ölbild von Marie Luise Schulze, das draußen auf dem Gang hing. Es war Teil der Kunstausstellung der Gruppe Tendenzen, die seit 2014 fester Bestandteil der Rosa-Luxemburg-Konferenz ist. Das Bild von Schulze zeigt einfach einen weißen und einen schwarzen Menschen, die sich vor blauem Hintergrund im Arm halten. Diese ebenso einfache wie tiefgehende Botschaft war eine schöne Versinnbildlichung der Konferenz, die sich besonders mit den politischen Kämpfen in Afrika befasste. Es gemahnte auch an den alten Ohrwurm von Jerry Dammers: »If you have a rascist friend, now is the time for your friendship to end«. Klingt simpel, aber in einem Land mit der AfD mittlerweile drittstärkster Partei ist das eine gute Aufforderung, seine ganz alltäglichen Gespräche auf der Straße, in der Kneipe oder sonstwo neu zu strukturieren. Es geht um konkrete, unter Umständen auch paradoxe Intervention.

Im Prinzip ist die gesamte Rosa-Luxemburg-Konferenz eine einzige Intervention ins herrschende Meinungssystem. Und da ging es natürlich um »Interventionen ins herrschende Produktionssystem«. Unter diesem Titel hat Ibrahim Mahama, zur Zeit einer der weltweit am meisten gefragten Künstler, in der aktuellen Melodie & Rhythmus einen Text veröffentlicht. Auf der Konferenz wurde er nun von der Chefredakteurin des Magazins Susann Witt-Stahl gefragt, wie er dieses Motto in seiner Kunst umsetzt. Mahama sagte, er möchte spezifisches historisches Material untersuchen und neu interpretieren. Er wurde 1987 in Ghana geboren, das 1957 von den Briten unabhängig geworden war. Dort treffen britische Kolonialbauten auf Funktionsbauten osteuropäischer Prägung, da das Land gute Beziehungen zu den Staaten des Realsozialismus hatte. Besonders beeindrucken große Betonsilos für landwirtschaftliche Produkte, die heute leer sind. Ebenso die Fabrikhallen, in denen ghanaische Arbeiter früher Eisenbahnzüge bauten, mit denen die Briten das Land besser ausbeuten konnten. In diesen leeren Hallen ließ Mahama nun Jutesäcke, in denen die Produkte des Landes transportiert werden, zusammennähen – zu riesigen Planen, mit denen er ähnlich wie Christo diese Gebäude verhüllt. Anders als bei dessen weitgehend kontextfreier L’Art pour l’Art-Ästhetik geht es bei Mahama um konkrete gesellschaftliche Zustände. Auf einem seiner Fotos ist nur der Unterarm eines Arbeiters zu sehen, auf dem dieser den Namen und die Adresse der Firma geschrieben hat, für die er arbeitet, weil die Wanderarbeiter in Ghana ohne Unterlagen reisen, wie Mahama erzählte. Er sagte, er wolle »die Spannungen« zwischen dem internationalen Kapital und den Menschen vor Ort sichtbar machen. Das gilt auch für die Beziehungen zwischen dem kaputt »sanierten« Griechenland und der von Deutschland dominierten EU, weshalb er für die 14. Documenta im vergangenen Jahr in Athen über den Syntagma-Platz vor dem griechischen Parlament eine riesige Decke aus Jutesäcken zog. Er wolle daran erinnern, »in welchem Maße neokoloniale Kräfte die Weltpolitik bestimmen«, hatte er in der Melodie und Rhythmus geschrieben.

An die Barbarei bundesdeutscher Behörden erinnerte ein bewegender Auftritt von Mamadou Saliou Diallo, der Bruder des 2005 in einer Dessauer Polizeizelle verbrannten Oury Jalloh. Für ihn gab es eine Schweigeminute im Saal, zwei Videos über seinen Tod wurden gezeigt. Am Ende des einen hieß es: »Touch one, touch all«.

-

· Berichte

Modelle der Solidarität

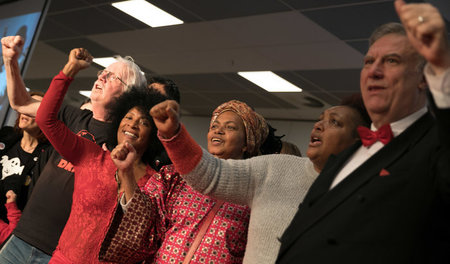

Afrika war Schwerpunkt der Rosa-Luxemburg-Konferenz (RLK) 2018 – eine Premiere. Und die ist gelungen – äußerten am Sonnabend viele der insgesamt mehr als 2.700 Gäste im Veranstaltungsort, dem Berliner Mercure-Hotel MOA. Die Moderatoren der Konferenz, die Sängerin Gina Pietsch und der Kabarettist Dr. Seltsam, erläuterten eingangs deren Motto: »Amandla! Awethu! – Alle Macht dem Volk«, einst Schlachtruf des ANC gegen das Apartheidregime, nun eine brennende Frage für Afrika und die Welt.

In der Bundesrepublik aktiv zu werden, ist ein RLK-Ziel. Walter Listl rief dazu auf, am 17. Februar in München gegen die sogenannte Sicherheitskonferenz zu demonstrieren, die »Zusammenrottung von Waffenhändlern, Kriegsstrategen und ihren politischen Helfershelfern«. Die Kampagne »Abrüsten statt Aufrüsten« warb für Unterschriften unter den, auch von mehreren Gewerkschaftsvorsitzenden unterzeichneten, gleichnamigen Appell. Der Dichter, Umweltschützer und Träger des alternativen Nobelpreises, Nimmo Bassey aus Nigeria, benannte in seinem Referat, um was es geht: »Nahrungsmittel, Bodenschätze und billige Arbeitskräfte«. Denn, so der Publizist und jW-Autor Jörg Kronauer daran anschließend: Ökonomisch herrschen heute noch in Afrika koloniale Verhältnisse. Der deutsche Imperialismus stehe dort in Konkurrenz zum französischen, beispielsweise in Cote d’Ivoire. Die frühere Sozialministerin des Landes, Clotilde Ohouochi, legte dar, was das heißt: »Die Aufteilung der Welt in Einflussbereiche bleibt eine brennende Realität.«

Der kubanische Publizist und Politiker Enrique Ubieta Gómez eröffnete die Reihe der Referenten, die konkrete Alternativen zur Politik des Westens auf dem afrikanischen Kontinent nannten. Heute sei zum Beispiel die Hilfe der Ärzte von der Karibikinsel – wie während der Ebola-Epidemie 2014 in Westafrika – ein solidarisches Gegenmodell zu Einflussnahme im Zeichen des Neoliberalismus. Ding Xiaoqin, Professor für Finanzen und Wirtschaft an der Universität Shanghai, machte darauf aufmerksam: Die Zusammenarbeit zwischen afrikanischen Staaten und der Volksrepublik China reicht zurück bis 1949. Nun versuche der Westen, Druck auf Länder auszuüben, die mit ihr Handel treiben. Afrika, ergänzte der Philosoph und Historiker Achille Mbembe (Kamerun) in seiner Rede, sei eine »chinesische Frage«. Seine Kernthese: »Afrika ist der Ort, von dem aus man die größte Frage unserer Zeit am besten stellen kann, die Frage nach der Zukunft des Lebens auf unserem Planeten.« In Beijing wurde das offenbar erkannt.

Keine RLK ohne Künstler, Wissenschaftler und Solidaritätsinitiativen auf der Bühne: Brasilien, Mumia Abu-Jamal, Freundschaftsgesellschaft Schweiz-Cuba, die Herausgeber der im jW-Verlag erscheinenden Ausgabe von Lenins »Staat und Revolution«, Volker Külow und Wladislaw Hedeler. Herausragend die Manifestation für die Solidarität mit Venezuela. Neu in diesem Jahr: eine aggressiv Solidarität für Irans Protestbewegung einfordernde Gruppe, die unsolidarisch und anonym mehr als 20 Minuten lang die Bühne besetzte. Veranstalter und Publikum nahmen’s gelassen.

Die Referate der RLK veröffentlicht jW in einer Beilage am 7. Februar 2018, die Materialien der gesamten Konferenz im März in einer Broschüre.

-

· Berichte

»Gemeinsame Kämpfe initiieren«

Christian-Ditsch.deSolidarität mit Geflüchteten ja – aber welche? Selma Schacht und Günther Pohl plädierten neben Humanismus für Klassensolidarität. Ohne in gemeinsamen Kämpfen die Systemfrage zu stellen, ließen sich die Probleme der verschärften Konkurrenz nicht lösen

Christian-Ditsch.deSolidarität mit Geflüchteten ja – aber welche? Selma Schacht und Günther Pohl plädierten neben Humanismus für Klassensolidarität. Ohne in gemeinsamen Kämpfen die Systemfrage zu stellen, ließen sich die Probleme der verschärften Konkurrenz nicht lösenAm Sonnabend diskutierte der Chefredakteur der jungen Welt, Stefan Huth, mit Selma Schacht, Mitglied der österreichischen Partei der Arbeit und Arbeiterkammerrätin in Wien, Günter Pohl, Sekretär für Internationales im Parteivorstand der DKP, sowie den Bundestagsabgeordneten Lorenz Gösta Beutin (Die Linke) und Canan Bayram (Grüne) über die Frage, ob sich die Linke von der internationalen Solidarität verabschiedet. Wir dokumentieren das Podiumsgespräch an dieser Stelle in Auszügen. (jW)

Stefan Huth: Die Asyl- und Flüchtlingspolitik war nicht nur im zurückliegenden Wahlkampf ein dominierendes Thema, sondern hat uns seit dem Herbst 2015 kontinuierlich begleitet. Damit einher ging ein signifikanter Rechtsruck, der bei den Bundestagswahlen im erschreckend hohen Ergebnis für die AfD seinen Ausdruck fand. Das ist eine echte Herausforderung für die fortschrittlichen Kräfte in diesem Land. Auch vor dem Hintergrund, dass in einem fort neue Fluchtursachen in Gestalt der Kriegs- und Einmischungspolitik des Westens in Afrika und anderswo geschaffen werden. Die Bundesregierung setzt ihre Repressionspolitik nach Außen fort, das Asylrecht wurde in den letzten Jahren systematisch geschleift. Die Linke ist zersplittert und nicht auf breiter Basis mobilisierungs- und widerstandsfähig, sie hat keine wirkliche Strategie, kein Konzept, wie dem Rechtstrend bündnispolitisch begegnet werden kann.

Die Wahlen in Österreich zeigten ebenfalls einen drastischen Rechtsruck an. Die Österreichische Volkspartei ist mit der FPÖ eine Koalition eingegangen, Vizekanzler Hans-Christian Strache von der FPÖ erwog unlängst öffentlich die Kasernierung von Flüchtlingen, verbunden mit einer nächtlichen Ausgangssperre. Und vor zwei Tagen sagte sein Parteikollege, Innenmister Herbert Kickl, er wolle die Flüchtlinge »konzentriert« unterbringen. Wie haben die Wahlen und die Koalitionsbildung auf die Linke in Österreich gewirkt, welche Gegenstrategien werden entwickelt?

Selma Schacht: Heute haben in Wien 70.000 Menschen gegen Schwarz-Blau, gegen Rassismus und Sozialabbau demonstriert. Für österreichische Verhältnisse ist das eine riesige Zahl. Unterschiedliche Bündnisse haben sich zusammengefunden, um diese Demonstration zu organisieren. Aber das darf trotzdem nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Linke auch in Österreich sehr heterogen präsentiert, oder anders gesagt, stark zersplittert ist. Es gibt auch bei uns viele Diskussionen darüber, welche Ausrichtung der Protest gegen Schwarz-Blau haben muss und welche Antwort wir auf die Flüchtlingsfrage geben sollen.

ÖVP und FPÖ haben eine parlamentarische Mehrheit. Nimmt man aber die Mandate der Neos, also der Neoliberalen, hinzu, so haben diese drei Parteien eine Zweidrittelmehrheit. Und das hat für die Arbeiterbewegung eine noch größere Bedeutung, weil somit viele Institutionen und viele Regelungen unter Beschuss geraten könnten, zum Beispiel die Arbeiterkammer, die sofort nach der Koalitionseinigung angegriffen wurde. Wir müssen in unseren Kampf gegen Schwarz-Blau fortwährend die soziale Frage einbringen. Es geht selbstverständlich gegen den Rassismus der Regierung, aber es geht ebensosehr gegen den Sozialabbau. Dagegen muss ein gewerkschaftlicher Kampf geführt werden. In dieser Frage scheiden sich die Geister, weil viele Initiativen bloß auf den Kampf gegen den Rassismus bei FPÖ und ÖVP setzen. Als Marxisten ist es unsere Aufgabe zu erklären, dass Rassismus nur bekämpft werden kann, wenn wir es schaffen, unsere gemeinsamen Interessen zu formulieren. Jene, die rassistische Ressentiments hegen, die medial bedient werden, müssen ihre wahren Interessen erkennen; sie müssen erkennen, dass ihre Interessen die gleichen sind wie die der Flüchtlinge und der migrantischen Kollegen. Schwarz-Blau verschärft die Bestimmungen in der Asylpolitik bis hin zur Unmenschlichkeit. Den Flüchtlingen soll sämtliches Geld abgenommen werden, sie sollen kaserniert werden, ihre Gesundheitsdaten sollen keinem besonderen Schutz unterliegen und so weiter. Der Kampf der neuen Regierung gilt nicht den Fluchtursachen, sondern den Flüchtlingen. Im Regierungsprogramm steht, dass Kolleginnen und Kollegen, die keinen österreichischen Pass haben, aber teilweise seit Jahrzehnten im Land leben, im Falle von Langzeitarbeitslosigkeit »der Rückführung zugeführt« werden sollen. Das kann einerseits für manche lebensbedrohlich sein, reißt die betroffenen Menschen jedenfalls aus ihrem normalen Leben. Und auf der anderen Seite kann das sozial- und gewerkschaftspolitisch dazu führen, dass ein Dumpingsektor errichtet wird, bei dem das Kapital auf eine Gruppe von Menschen zugreifen könnte, die sich noch billiger verkaufen müssen. Über diese Aspekte müssen wir in den Gewerkschaften und in den Bündnissen diskutieren.

Huth: In der Linkspartei gibt es Diskussionen zur Flüchtlingsfrage. Das geht kreuz und quer, ein klar konturiertes Bild lässt sich nur schwer verschaffen. Sahra Wagenknecht hat am Wahlabend, am 24. September, auf die Frage, wie sie den Aufstieg der AfD bewerte, gesagt, man habe es der AfD überlassen, bestimmte Dinge so auszusprechen und anzusprechen, wie sie von den Menschen wahrgenommen werden, etwa, welche Probleme sich für die arbeitende Bevölkerung angesichts der ankommenden Flüchtlinge ergeben. Sie deutete damit an, dass Die Linke der AfD Terrain überlassen habe. Auf der anderen Seite wird in der Partei über ein Einwanderungspapier diskutiert, hinter das sich die Parteivorsitzende Katja Kipping gestellt hat und in das gleichsam Nützlichkeitserwägungen implementiert worden sind. Beides, Wagenknechts Positionen und dieses Papier stehen nicht auf dem Boden des Programms, sagen zumindest Kritiker.

Gösta Beutin: Auch die Linke ist in starkem Maße vom gesellschaftlichen Rechtsruck betroffen, zu dem auch die regierenden Parteien mit ihren Asylrechtsverschärfungen beigetragen haben. Und jemand wie Boris Palmer von den Grünen trägt seinen Teil dazu bei, wenn er Flüchtlinge im Bus fotografiert, die angeblich schwarzfahren. Oder ein Sigmar Gabriel, der die These vertritt, die SPD müsse sich wieder verstärkt Themen wie Heimat oder Leitkultur zuwenden, während zum Beispiel Gleichstellung und Klimagerechtigkeit Themen der Postmoderne seien.

Die Linke ringt um Antworten und beschreitet so manchen Irrweg. Beispielsweise zu glauben, man erreiche Wählerinnen und Wähler, indem man mit rechten oder populistischen Parolen spielt. Die Auseinandersetzung lässt sich nur gewinnen, wenn man die Ursachen des Erfolgs der Rechtsradikalen, die jetzt auch im Bundestag sitzen, ernst nimmt. Und die heißen soziale Spaltung, Glaubwürdigkeitsverlust von Politikerinnen und Politikern, Krise der parlamentarischen Demokratie. Die Linke ist gut beraten, klare, solidarische und letztlich systemüberwindene Positionen zu vertreten. Wir müssen in der Bundesrepublik grundsätzlich etwas ändern. Die Linke trägt große Verantwortung, sie hat aber auch die Chance, zum Zentrum eines solidarischen Lagers zu werden, in dem gewerkschaftliche, klimapolitische, antirassistische und antikapitalistische Positionen zusammengeführt werden. Den Rechten dagegen ihre Parolen wegzunehmen, hat in der Geschichte noch nie funktioniert, davon sollten wir die Finger lassen.

Ich komme zur Einwanderungspolitik. Es gibt innerhalb von SPD, CDU und FDP die Forderung nach einem Einwanderungsgesetz, mit dem Argument: »Zuwanderung ist notwendig, etwa um günstige Pflegekräfte zu rekrutieren. Das erfolgt also nach Nützlichkeitserwägungen. Das klingt ein bisschen nach einer einstigen Formulierung von Roland Koch: »Wir brauchen weniger Ausländer, die uns ausnützen, die wollen wir nämlich abschieben, und wir brauchen mehr Ausländer die uns nützen, für die wollen wir ein Einwanderungsgesetz.« Diese Trennung dürfen wir als Linke nicht mitmachen. Wir sind grundsätzlich solidarisch, und wir spalten weder die migrantische Bewegung, noch die Arbeiterbewegung, noch irgendeine andere fortschrittliche Bewegung. Es gibt diesen Entwurf eines Einwanderungsgesetzes. Aber in dem Papier finden sich keine Nützlichkeitserwägungen, und das ist auch gut so. Die müssen wir als Linke klar zurückweisen. Wir haben eine Verantwortung für solidarische Position innerhalb dieses kapitalistischen Staates Bundesrepublik Deutschland, der Fluchtursachen schafft. Dieser Staat exportiert Waffen und führt Kriege. Dieser Staat unterstützt Saudi-Arabien bei dessen verheerenden Krieg in Jemen. Es reicht nicht zu sagen, wir müssen Verantwortung übernehmen, treten in eine Regierung ein und schauen mal, wie sich die Einwanderung regeln lässt. Wir müssen dagegen ohne Wenn und Aber an der Seite der Beherrschten in diesem Land stehen.

Huth: Wie wird die Flüchtlingsfrage in der Kommunistischen Partei diskutiert? Mir scheint, da gibt es ebenfalls verschiedene Antworten. Mitunter war zu hören, die Öffnung der Grenze 2015 sei nicht richtig gewesen, wegen der Lage der Arbeiter im eigenen Land.

Günter Pohl: Merkels »Wir schaffen das« hat sich an diejenigen gerichtet, die es schaffen können. Das sind die Reichen und vielleicht auch noch der Mittelstand. Aber die Arbeiterklasse? Die befindet sich permanent in einer Situation der Konkurrenz – um Arbeitsplätze und Wohnungen angesichts steigender Mieten. Diese Konkurrenz wird verschärft, wenn weitere Menschen hierher kommen. Vor dieser Lage standen wir 2015. Wir haben damals gesagt: »Unsere Willkommenskultur heißt, gemeinsam zu kämpfen«. Die Menschen, die hierher kommen, sind Teil der Arbeiterklasse. Völlig irrelevant, ob Menschen, die schon immer hier gelebt haben, oder solche, die vielleicht vor einigen Jahrzehnten zu uns gekommen sind, oder diejenigen, die gerade jetzt zu uns kommen – sie alle sind gezwungen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen.

Wie sind wir in eine solche Situation geraten? Es sind vor allem die Kriege. Krieg wird es immer wieder geben, wenn wir dieses System nicht überwinden. Kapitalismus und Krieg sind nicht voneinander zu trennen. Das ist sozusagen das Geschäftsmodell des Kapitalismus. Als Kommunistinnen und Kommunisten dürfen wir, auch wenn wir eine kleine Partei sind, diesen Kampf nicht aufgeben. Es ist unsere verdammte Pflicht, dieses System zu überwinden. Das müssen wir alle tun, das ist auch ein Appell an andere Parteien. Aber was kommt danach? Wir sagen: »Wir wollen Sozialismus.« Unabhängig davon, ob der Sozialismus des 20. Jahrhunderts gescheitert ist. Er hatte Fehler, denn andernfalls wäre er nicht überwunden worden.

In der Flüchtlingsfrage haben wir eine ziemlich eindeutige Haltung, innerparteiliche Debatten gab es da nicht: Wir sind solidarisch mit den Fliehenden, die zu uns kommen, wir wollen aber auch nicht, dass diese Konkurrenzsituation auf dem Rücken der Arbeiterklasse ausgetragen wird. Die Milliardenüberschüsse im Haushalt zeigen, es ist genügend Geld vorhanden. Wir brauchen Investitionen in Wohnungsbau. Wir brauchen Investitionen im Gesundheitsbereich und im Bildungsbereich. Grundsätzlich steht jedoch die Frage, wie gelingt es uns, dieses System abzuschaffen?

Huth: Die Verhandlungsspitze der Grünen schien bei den Sondierungsgesprächen mehr oder weniger zu jeder Schandtat bereit. Da war die Rede vom »atmenden Rahmen« anstelle von »Obergrenze«, gemeint war aber etwas Ähnliches. Die Grünen haben zudem viele Kriege und Bundeswehr-Einsätze befürwortet und aktiv unterstützt. Wie kann man weiterhin in dieser Partei tätig sein? Und wie kann eine solche Partei ein Bündnispartner sein?

Canan Bayram: Ich bin seit 2009 Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen. In der Zeit der »Rot-roten« Regierung in Berlin bin ich als Mitglied des Abgeordnetenhauses aus der SPD ausgetreten. Ich kann mich noch gut dran erinnern, dass der damalige Fraktionsvorsitzende der SPD, der heutige Regierende Bürgermeister Michael Müller zu mir sagte: »Dass du bei uns nicht glücklich bist, das weiß ich. Aber kannst du nicht zumindest zur Linken gehen, damit die Koalition nicht gefährdet ist?« Und ich habe gesagt: »Nein, was die Linke hier unter Rot-Rot verantwortet hat, will ich nicht verantworten.« Als einzige Grüne mit Direktmandat im Bundestag verstehe ich mich als Abgeordnete im besten Sinne. Ich habe einen eigenen Kopf, ich habe ein eigenes Herz und wäge immer wieder meine Entscheidungen ab, die ich vor den Wählern verantworten muss. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich einer »Jamaika-Koalition« nicht zustimmen werde und mit meiner Stimme nicht Frau Merkel zu einer weiteren Amtszeit verhelfen werde. Merkel hat einen großen Anteil an der Polarisierung unserer Gesellschaft.

Warum ist unsere Gesellschaft so gespalten, warum funktioniert es, dass Menschen gegen andere Menschen aufgebracht werden? Wenn, wie wir von Österreich gehört haben, das Bleiberecht an das Einkommen gekoppelt wird, wenn Menschen mit einem gesicherten Aufenthaltsstatus gezwungen werden, jedes Arbeitsverhältnis anzunehmen, kann ich nur sagen: Ein solches Einwanderungsgesetz wird es auch mit uns Grünen nicht geben.

In Deutschland heißt es, das Asylrecht werde nicht angetastet. Aber hierzulande wird nur einer sehr kleinen Zahl von Menschen das Bleiberecht gewährt. Der Großteil lebt in ständiger Unsicherheit und von den Familien getrennt. Das ist skandalös und zeigt, wie weit die Entsolidarisierung der Gesellschaft schon fortgeschritten ist. Immer weniger Menschen gehen dagegen auf die Straße.

Zu den Fragen von Krieg und Frieden kann ich sagen, dass ich in der Tradition von Hans-Christian Ströbele stehe. Es wird bei den Grünen mit mir eine Stimme geben, die für den Frieden kämpft. Das ist ein wesentlicher Teil meiner politischen Arbeit, an der möchte ich gemessen werden.

Zu Boris Palmer: Immer wieder werde ich gebeten, es noch einmal zu sagen: »Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten, Palmer.« Ich setze mich mit den Leuten meiner Partei auseinander, wenn sie Grenzen überschreiten. Aber ich finde auch, man sollte einen Bürgermeister aus der Provinz nicht wichtiger machen, als er ist. Schlimm genug, dass die Medien ihn so wichtig nehmen und dass er in jede Kamera seine menschenverachtenden Thesen hinein sprechen darf. Die meisten Grünen sind aber auch nicht der Ansicht von Boris Palmer.

Huth: Ich möchte noch mal den Blick auf Österreich lenken. Dort gibt es keine Linkspartei wie in Deutschland, sondern viele kleine Gruppen. Selma, du selbst bist in einer kleinen, aber sehr umtriebigen kommunistischen Partei aktiv, der Partei der Arbeit. Wie reagiert ihr auf die Zersplitterung der Linken, wie geht ihr damit in der täglichen Praxis um?

Schacht: Neben der Partei der Arbeit bin ich vor allem in der Gewerkschaftsinitiative Komintern aktiv, der kommunistischen Gewerkschaftsinitative – international, und für diese übe ich auch ein ehrenamtliches Mandat in der Arbeiterkammer aus. Wir tragen dieses »International« nicht nur im Namen, damit sich ein nettes Kürzel ergibt. Die Arbeiterklasse ist, wie Günter gesagt hat, multiethnisch. Und das wollen wir auch leben, indem wir einerseits in unserer Organisation unterschiedlichste Kolleginnen und Kollegen mit unterschiedlichsten Hintergründen, Herkünften etc. zusammenbringen und indem wir andererseits dieses Bild auch in die Gewerkschaften, in die Arbeiterkammern und in andere Bündnisse hineintragen. Denn dort herrscht oft das Motto: »Wir helfen denen, weil sie Hilfe brauchen«. Das ist zwar empathisch, macht aber die Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund und die Geflüchteten lediglich zu »Empfängern« von Solidarität. Wir aber sagen: »Das sind eigenständige politische Subjekte. Wir kämpfen mit ihnen auf Augenhöhe.« Der gemeinsame Kampf ist in Österreich eher fremd, weil die Gewerkschaften sozialpartnerschaftlich ausgerichtet sind. Das aber müssen wir durchbrechen, denn sonst wird es sehr schwierig, gemeinsame Kämpfe zu initiieren.

Huth: In der Linkspartei wird debattiert, ob es eine Linke Sammlungsbewegung braucht, ähnlich wie in Frankreich mit Jean-Luc Mélenchon oder in Großbritannien mit Jeremy Corbyn. Oskar Lafontaine hat das Ende des Jahres in einem Interview angestoßen, Sahra Wagenknecht in einem Spiegel-Interview aufgegriffen: Entstehen soll so etwas, was auch Teile der SPD und der Grünen integriert, die Partei Die Linke aber in ihrer Verfasstheit in Frage stellte. Kann eine solche Bewegung die Linke voranbringen?

Beutin: Einer solchen Idee liegen zwei falsche Analysen zugrunde. Das ist einmal der Vergleich mit der Situation in Frankreich oder in Großbritannien. In Frankreich haben wir eine von Mélenchon angeführte Partei, La France insoumise (»Unbeugsames Frankreich«; d. Red.), das ist aber keine Bewegung. Mélenchon setzt sehr auf die nationalistische Karte. Bei Veranstaltungen von La France insoumise sieht man lauter französische Fahnen. Die rote Fahne, das Symbol des Sozialismus, ist von der Trikolore abgelöst worden. Das lässt sich nicht vergleichen mit der Bundesrepublik. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf Bundesparteitagen der Linken die Deutschlandfahne geschwenkt wird, und ich möchte es auch nicht erleben. In Großbritannien gibt es eine andere Entwicklung. Dort geht es um die Erneuerung der Labour-Partei, also darum, mit dem Neoliberalismus zu brechen. Auch hier handelt es sich um eine Partei.

Das zweite Missverständnis betrifft das Vertauschen von Bewegungen und Parteien. Es gibt gesellschaftliche Bewegungen. Sie entstehen aus Arbeitskämpfen, aus Kämpfen gegen Sozialabbau usw. Auch die Friedensbewegung ist ein Ergebnis solcher Kämpfe. Eine Partei ist keine Bewegung. Und Lafontaine und Wagenknecht machen den Fehler, dass sie genau das behaupten, dass eine Sammlungsbewegung identisch wäre mit einer linken Volkspartei. Aber eine Bewegung entsteht nicht von oben, nicht durch Menschen, die über die Medien kommunizieren. Die Partei Die Linke ist aus einer Bewegung hervorgegangen, aus dem Kampf gegen die Agenda 2010. Sie war das Ergebnis einer Bewegung, aber sie ist nicht identisch gewesen mit dieser Bewegung. Wir brauchen Die Linke als Organisationseinheit, als Partei links von der SPD. Zum einen, um im Parlament deutlich zu machen: Nein zu jeglichen Auslandseinsätzen. Nein zur Agenda 2010, nein zu Hartz IV, nein zu Sozialabbau, nein zu Neoliberalismus, nein zu Austeritätspolitik. Ja zu Klimagerechtigkeit und globaler Solidarität. Es ist fahrlässig, so etwas wie eine neue linke Volkspartei vorzuschlagen.

Die Linke hat keiner Asylrechtsverschärfung zugestimmt. Sie ist im Deutschen Bundestag immer gegen die Agenda 2010 aufgetreten. Und sie wird das auch weiterhin tun. Aber was Die Linke brauchen wird, ist solidarischer Druck. Sie braucht die Kritik von links, von Bewegungen, die eine klare Linie einfordern: beim Widerstand gegen Auslandseinsätze, beim Klimawandel. Wir benötigen den Druck von links, der formuliert: Mit diesem Kapitalismus ist kein Staat zu machen. Wir wollen eine Gesellschaft, die solidarisch ist und den Menschen dient und nicht der Wirtschaft. Unsere gemeinsame Aufgabe ist, der Linken immer wieder in den Arsch zu treten.

Huth: Als ich Anfang des Jahres Oskar Lafontaines Äußerungen in der Presse gelesen habe, hat mich das an eine alte Debatte in der DKP erinnert, die – wie mir scheint – inzwischen geklärt ist. Lange Zeit war in Teilen der Partei die Rede davon, dass die DKP Teil einer »Mosaik-Linken« sei, also Teil einer großen Sammlungsbewegung. Wie wird das heute mit Blick auf die Bündnispolitik diskutiert? Wie grenzt sich die DKP von einem solchen Gedanken an eine Sammlungsbewegung ab?

Pohl: Den Namen Lafontaine werde ich zu Hause mal googeln. Was Lafontaine aufbauen will, ist ja offenbar etwas, das dann parlamentarisch agieren könnte. Wie er sich das vorstellt, ist mir schleierhaft. In unserer Partei gibt es natürlich sehr intensive Debatten über die Frage, wie wir als Kommunistinnen und Kommunisten in die Gesellschaft eingreifen können – angesichts unserer Schwäche, aber auch angesichts des sehr großen Anspruchs, den wir haben, die Gesellschaft von Grund auf zu ändern. In den Bewegungen dürfen wir nicht unkritisch agieren, denn wir stellen grundsätzlich immer die Systemfrage. In die Friedensbewegung bringen wir antiimperialistische Positionen ein. Man muss sich immer wieder fragen: Was ist der Vorteil, den das Kapital aus bestimmten Aktionen zieht? Wo wird der Profit gemacht? Wie können wir dagegen angehen? Und zwar ohne moralischen Impetus. Moral bringt uns nicht weiter, da das Kapital sich sehr rational verhält. Der Irrationalismus ist in den unteren Schichten viel stärker verbreitet als in der Oberschicht. Dagegen müssen wir angehen. Wir brauchen eine klare, rationale Position, mit der wir den Problemen begegnen, sonst werden wir den Gegner nicht besiegen können.

Huth: Die Grünen sind aus einer Bewegung entstanden. Gibt es dort noch eine linke Basis? Ist das noch eine Größe, mit der die Parteioberen rechnen müssen, oder sind da schon alle Messen gesungen? Man hört doch sehr wenig Widerspruch, wenn es etwa um Kriege geht.

Bayram: Ich zitiere Anton Hofreiter, den Fraktionsvorsitzenden, der gesagt hat, die Grünen sind weiterhin eine linke Partei und haben den Anspruch, linke Politik zu machen. Ob das den hier formulierten Anforderungen genügt, kann ich nicht beantworten. Die letzten Jahre haben uns auch beim Thema Flucht und Migration gezeigt, dass die Bereitschaft der Parteien, wieder in nationales Denken zu verfallen, eine andere ist als die der Menschen, die einfach handeln und das tun, was gebraucht wird, die also solidarisch sind. Das habe ich bei den Protesten der Geflüchteten in Berlin erlebt, vom Hungerstreik am Brandenburger Tor über die Proteste am Oranienplatz. Wir müssen verstehen, dass diejenigen, die hierher kommen, Menschen sind, die in ihren Herkunftsländern politisch aktiv waren. Hier werden sie zu Bittstellern und als Sozialleistungsempfänger kleingemacht. Dabei haben sie die Power und die Ideen, wie es in ihren Ländern gerechter zugehen könnte. In solchen Bewegungen steckt sehr viel Kraft. Also, einer Partei oder den Parteien wird es alleine nicht gelingen. Und von dieser Idee des Herrn Lafontaine, um das abschließend noch mal zu sagen, halte ich wenig bis gar nichts.

Beutin: Dein persönliches Engagement in Ehren. Aber dennoch muss man sich anschauen, welche Positionen bei den Grünen mehrheitlich getragen werden. Sie haben die größte Rentenkürzung in der bundesdeutschen Geschichte mitgetragen, die Rente mit 67. Und auch die Absenkung des Rentenniveaus war kein Problem. Die Grünen haben sich weder von ihrer Kriegspolitik verabschiedet noch von ihrer neoliberalen Sozialkürzungspolitik. Das will ich bei allem Respekt doch einmal gesagt haben. Das heißt, auch die Grünen brauchen Druck, klare linke Positionen zu vertreten – noch viel mehr als Die Linke.

-

· Fotostrecken

Fest der Solidarität

Es gab viel zu sehen, zu hören und zu erleben auf der Konferenz. Linke aus ganz Deutschland und vielen anderen Ländern kamen miteinander ins Gespräch. Nicht zuletzt war sie ein Treffpunkt für viele junge Leute – stark vertreten war die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ) – die auf dem hier parallel stattfindenden Jugendforum »Lernen, wie wir kämpfen müssen« lebhaft diskutierte. Impressionen aus dem Mercure-Hotel in Berlin-Moabit.

-

· Blog

Der Kampf geht weiter ...

Mit dem Gesang der Internationale endete die diesjährige Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz. Die kommende findet am 12. Januar 2019 statt. Wir danken sehr herzlich allen Gästen für die Teilnahme an der Konferenz und allen, die uns bei ihrer Vorbereitung und und Durchführung unterstützt haben. Die Blog-Redaktion von junge Welt verabschiedet sich mit einem kämpferischen »Amandla! Awethu!»

-

Fluchtursache Nummer eins ist der globale Kapitalismus. Die Kriege des Westens und seine Waffenexporte, die rücksichtslose Ausbeutung und die Ausplünderung ganzer Länder zwingen Menschen dazu, ihrer Heimat zu entfliehen, um ein Auskommen in den reichen kapitalistischen Metropolen zu finden.

Wie verhält sich die Linke in Deutschland bzw. in Europa zu diesen Fragen? Antwort darauf sollte die Podiumsdiskussion, Abschluss und Höhepunkt der Rosa-Luxemburg-Konferenz, geben. Es diskutierten Selma Schacht, Mitglied der Partei der Arbeit und Arbeiterkammerrätin in Wien, Günter Pohl, Sekretär für Internationales im Parteivorstand der DKP, Lorenz Gösta Beutin, Abgeordneter der Partei Die Linke im Bundestag und Canan Bayram, für die Grünen im Bundestag.

Der Chefredakteur der jungen Welt, Stefan Huth, konfrontierte die Teilnehmer des Podiums mit den gegenwärtigen gesellschaftlichen Zuständen, also Rechtsruck und Flüchtlingsabwehr der europäischen Staaten sowie mit dem beklagenswerten Zustand der Linken. Schacht erläuterte den Rechtsruck in Österreich und machte darauf aufmerksam, dass ÖVP, FPÖ und Neos zusammen eine »verfassungsmehrheit« im österreichischen Parlament besitzen und deshalb auch Institutionen wie die Arbeiterkammer unter Druck geraten könnten. Gegen diesen rechten Block, gegen den Sozialabbau müsse ein linker gewerkschaftlicher Kampf aufgebaut werden. »Als Marxisten müssen wir deutlich machen, dass alle Arbeiter unabhängig von ihrer Herkunft gemeinsame Interessen haben. Das müssen wir denjenigen sagen, die derzeit rassistisch verblendet sind.

Angesprochen auf die Debatten innerhalb der Partei Die Linke sagte Beutin: »Es ist ein Irrweg, zu glauben, man könne diejenigen, die rechts gewählt haben, erreichen, wenn man mit populistischen Parolen spielt.« Man müsse die Ursachen der gesellschaftlichen Krise benennen, eine Antwort geben auf die soziale Frage und die Krise des Parlamentarismus. »Die Linke muss klare und solidarische und systemüberwindende Positionen vertreten. Wir müssen grundsätzlich in der BRD etwas verändern. Ein Fehler ist dagegen die Annahme, man müsse den Rechten ihre Parolen wegnehmen – das hat noch nie funktioniert.«

Pohl erinnerte daran, dass die Arbeiter immer in einer Konkurrenzsituation stehen, dies werde aber verschärft durch die Menschen, die nach Deutschland kommen. »Wir als DKP haben aber gesagt: Unsere Willkommenskultur heißt: Gemeinsam kämpfen!« Unabhängig von Herkunft und Pass. »Wir schauen auf die Ursachen. Kapitalismus und Krieg sind nicht voneinander zu trennen, der Krieg ist das Geschäftsmodell des Kapitalismus. Wir dürfen den Kampf dagegen nicht aufgeben, aber wir müssen auch sagen, was danach kommen soll. Wir wollen den Sozialismus.«

Bayram versicherte, sie werde Angela Merkel niemals ihre Stimme geben und unter keinen Umständen für Kriegseinsätze votieren. Zum Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, der wie sie Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen ist, sagte Bayram: »Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten.«

-

Faten El-Dabbas stellte ihren Text »Keine Märchen aus tausend und einer Nacht« vor aus dem Buch, das sich Besucher im Anschluss von der palästinensischen Dichterin signieren lassen konnten. Ihr vorgetragenes Gedicht handelt von Freiheit und wie es sich in einem Land ohne sie leben lässt. Bildgewaltig und eindrucksstark beschreibt El-Dabbas eine Heimat in den von Israel besetzten Gebieten ohne ein wundersames Entkommen, wie man es aus den überlieferten Märchen des Orients kennt. Vom Publikum gab es langanhaltenden Beifall für die junge Spoken-Word-Künstlerin.

-

Adel Amer, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Israels, richtete ein Grußwort an die Konferenzteilnehmer und würdigte das politische Wirken der Namensgeberin der Tagung. Rosa Luxemburg sei Symbol sowohl für den Kampf gegen Kolonialismus und Unterdrückung als auch für das »bessere Leben«, in dem Gleichberechtigung und Gleichheit herrschen sollen. Amer kritisierte die kürzlich erfolgte Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch US-Präsident Donald Trump scharf. Sie zeige, dass die Vereinigten Staaten nie ein ehrlicher Makler zwischen den Parteien gewesen seien, sondern immer an der Seite der herrschenden Politik in Israel gestanden hätten.

Die gegenwärtige Politik der in Israel herrschenden rechten Zionisten um Ministerpräsident Benjamin Netanjahu richte sich mit wachsender Aggressivität gegen alle fortschrittlichen und oppositionellen Kräfte auch innerhalb des Landes, konstatierte der KP-Generalsekretär. Es gehe sowohl um die »Annexion neuer Kolonien auf palästinensischem Boden« als auch um die zunehmende Unterdrückung der arabischen Minderheit in Israel, sagte er mit Blick auf die israelische Siedlungspolitik.

Netanjahus Administration habe alles getan, um eine Zweistaatenlösung und damit ein friedliches Miteinander von Israelis und Palästinensern unmöglich zu machen. Seine Partei sehe es als ihre Hauptaufgabe an, gemeinsam mit allen fortschrittlichen Kräften der Region für eine Lösung in dieser Richtung zu streiten. Zugleich müsse alles dafür getan werden, die herrschende reaktionäre Politik zurückzudrängen, die einen »zunehmend faschistischen Charakter« habe. Für diesen Kampf brauchten die israelische Linke wie auch das palästinensische Volk die Unterstützung aller fortschrittlichen Kräfte weltweit.

-

· Blog

Streifzug durchs »Café K«

Lange Schlangen vor dem »Café K«: Auch am frühen Abend stehen noch viele Gäste der Konferenz bis in den Gang hinaus am Kuchenstand, den die DKP in einem der Säle des Konferenzortes betreibt, an. Friedhelm berichtet, dass sich seit dem Nachmittag das Interesse allmählich von Kaffee und Kuchen hin zu Herzhaftem bewegt.

Also wechseln wir dorthin, wo belegte Brötchen und Frikadellen, der Berliner sagt Buletten, im Angebot sind. Als solche zu erkennen sind die flachen Fleischfladen nicht, doch schmecken sollen sie. Das versprechen die Frauen und Männer hinter der Theke, die allesamt aus Hessen zur Konferenz in die Hauptstadt gekommen sind.

Wir hören uns bei einer kleinen Gruppe um, die sich an einem der Stehtische versammelt hat. Josefina stammt ursprünglich aus Kubas Hauptstadt Havanna. Wie ihr Mann Peter, der derzeit am Frauenhofer-Institut in Berlin arbeitet, ist sie zum ersten Mal auf der Konferenz. Die gefällt ihnen gut, vor allem Afrika als Schwerpunkt finden sie sehr wichtig und interessant. Eigentlich wohnen sie in Valbonne im Südosten Frankreichs. Zur Konferenz meint Peter noch, dass die Vorträge etwas zu lang seien und es mehr Zeit für Diskussionen mit dem Publikum geben sollte. Aus der Gruppe wird außerdem angemerkt, dass es ziemlich viel Gedränge gebe. Aber noch größere Veranstaltungsräume seien natürlich auch eine Kostenfrage für die junge Welt. Alle wollen sie nächstes Jahr unbedingt wieder dabei sein.

Auf dem Weg zurück in den Presseraum hinter der Bühne treffen wir auf dem Flur auf Inka aus Berlin und Mela aus Barcelona. Für Inka ist der Besuch der Konferenz eine Premiere. Ihre Freundin hat sie mit hierher genommen. Sie trafen erst am Nachmittag ein und haben so nur einen Teil des Programms erlebt. Beide wünschen sich auch mehr Zeit für Debatten mit den internationalen Gästen. Außerdem, dass es bei den kulinarischen Angeboten mehr Vielfalt und vor allem auch vegetarische und vegane Alternativen gibt. Nun sind sie gespannt auf das, was der Konferenzabend noch bringt.

-

· Blog

Protest auf der Bühne

Im Anschluss an Achilles Mbembes Referat betraten überraschend einige iranische Oppositionelle die Bühne. Sie nahmen für mehrere Minuten außerplanmäßig das Podium in Besitz, um auf die Verhältnisse und die Unterdrückung sozialer Proteste in ihrem Land aufmerksam zu machen. Sie entrollten Transparente und verlasen Erklärungen über ein eigenes Mikrofon. Rufe »Hoch die internationale Solidarität!« waren von ihnen und auch aus dem Publikum zu hören. Nach einigen Minuten wurden sie von der Konferenzleitung von der Bühne gebeten. Das geplante Programm konnte danach fortgesetzt werden.

-

· Blog

»Afrika-Werdung« der Welt

Das Reden über Afrika sei gewohnheitsmäßig von Irrationalität und Verantwortungslosigkeit geprägt, konstatierte der Philosoph und Historiker Achille Mbembe zu Beginn seines Referats. Wenn der US-Präsident den Kontinent nun in einem Atemzug mit Haiti und El Salvador als »Shithole of the world« (Drecksloch der Welt) bezeichnet habe, sei man dennoch verwundert über die entmenschlichende Kraft einer solchen Äußerung. Zumal getan von einem Mann mit gewaltiger Macht, der im Verdacht stehe, »Shithead of the world« (Scheißkerl der Welt) zu sein. Es sei zu befürchten, dass dieser sehr gewalttätige Mann ein lebendiges Beispiel für alles Falsche in der liberalen Demokratie als politischer Form sei, für Rassismus, Klassenschranken, Sexismus usw.

Für die Zukunft unseres Planeten spiele Afrika eine Schlüsselrolle, erklärte Mbembe, der 1957 in Kamerun geboren wurde und heute als Professor in Johannesburg (Südafrika) lehrt. Ihm zufolge droht eine »Afrika-Werdung« der Welt mit immer kleineren Wohlstandsinseln und immer größeren Elendsgebieten voller entrechteter Tagelöhner. »Afrika ist der Ort, von dem aus man die größte Frage unserer Zeit am besten stellen kann«, sagte er auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz, »die Frage nach der Zukunft des Lebens auf unserem Planeten«.

-

· Blog

Das Material sprechen lassen

Ibrahim Mahama ist zur Zeit einer der weltweit am meisten gefragten Künstler. Er kommt gerade aus New York, um eine Zeitlang in Berlin zu arbeiten. Auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz wurde er von Susann Witt-Stahl interviewt. Sie ist die Chefredakteurin der Melodie & Rhythmus, in deren aktuellem Heft er einen Text veröffentlicht hat unter dem Titel »Interventionen ins herrschende Produktionssystem«. Witt-Stahl bat Mahama, das noch einmal zu erläutern.

Mahama sagte, er möchte spezifisches historisches Material dekonstruieren. Er wurde in Ghana geboren, das 1957 von den Briten unabhängig wurde. Der erste Präsident war der Marxist Kwame Nkrumah mit guten Kontakten zum Realsozialismus, weshalb in der Architektur Ghanas britische Kolonialbauten auf Funktionsbauten osteuropäischer Prägung treffen. Besonders imposant: große Betonsilos für landwirtschaftliche Produkte, die heute leer sind. Ebenso die Fabrikhallen, in denen ghanaische Arbeiter früher Eisenbahnzüge bauten, mit denen die Briten das Land besser ausbeuten konnten. In diesen leeren Hallen ließ Mahama nun Jutesäcke, in denen die Produkte des Landes transportiert werden, zusammennähen – zu riesigen Planen, die er wie einen Vorhang über diese Gebäude wirft.

Er möchte so in Dialog mit dem Material als auch mit anderen Künsten treten, erzählte er. Für die 14. Documenta im vergangenen Jahr breitete er eine solche riesige Decke aus Jutesäcken in Athen auf dem Syntagma-Platz vor dem griechischen Parlament aus. Er wolle »die Spannungen« zwischen dem internationalen Kapital und den Menschen vor Ort sichtbar machen, äußerte Mahama. Erst bedeckten die Jutesäcke den Boden des Syntagma, dann zog Polizei auf.

-

· Blog

Eigener Entwicklungsweg

Ding Xiaoqin, Professor für Finanzen und Wirtschaft an der Universität Shanghai, referierte über die Handelsbeziehungen zwischen China und Afrika. Das große Engagement Beijings auf dem Kontinent habe die Aufmerksamkeit des Westens auf sich gezogen. USA und Europäische Union hätten immer wieder Druck auf Länder ausgeübt, die mit China Handel treiben. »Es ist ein heißes Thema auf der internationalen Bühne«, sagte Ding.

In Afrika und China sei man sich seiner gemeinsamen Geschichte bewusst: »Sowohl China als auch Afrika wurden vom Westen unterdrückt.« Für die chinesische Regierung gelte heute der Grundsatz: »Alle Völker haben ihren eigenen Entwicklungsweg.« Im Rahmen der »One Belt – one Road«-Initiative wolle Beijing 60 Milliarden Dollar bis 2036 in Projekte auf dem afrikanischen Kontinent investieren. Die Beziehungen wurden mit dem »Forum on China–Africa Cooperation« in einen institutionellen Rahmen gegossen.

Doch der intensive Handel bringe auch Probleme. Es herrsche ein wirtschaftliches Ungleichgewicht: Beijing importiere vor allem Rohstoffe, während afrikanische Staaten Industrieprodukte aus China bezögen. Durch chinesische Importe werde die lokale Produktion unter Druck gesetzt. »Die Zukunft der Welt liegt in den Händen aller Länder«, sagte Ding unter dem Applaus des Publikums.

-

Die Solidaritätsgruppe Mumia Abu-Jamal klärte die Konferenz über die aktuelle Lage des politischen Gefangenen auf. Obwohl Jamal immer seine Unschuld beteuerte, wurde er 1982 zum Tode verurteilt, weil er einen Polizisten ermordet haben soll. Eine Vertreterin der Gruppe berichtete von ihrem Besuch in der US-amerikanischen Stadt Philadelphia, wo die örtliche afroamerikanische Gemeinde unter anderem für den Abriss von Denkmälern der Sklaverei-Ära kämpft. »Das US-Finanzministerium berichtete, dass heute mehr schwarze Amerikaner Zwangsarbeit in Gefängnissen leisten als zur Hochzeit der Sklaverei«, wie das Publikum erfuhr. Es herrsche eine unheilige Allianz aus Polizei, Justiz und Gefängnisindustrie.

Mumia Abu-Jamal hat in seiner Kolumne in der Tageszeitung junge Welt und auch auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz immer wieder über Gefängnissklaverei und anderes Unrecht berichtet. Seine Unterstützer kämpfen bis heute für eine angemessene medizinische Versorgung und für die Freilassung Jamals. In seiner fünfminütigen Botschaft grüßte der schwerkranke Journalist aus seiner Zelle die Konferenz. Jamal erzählte von den Aktivisten der Bewegung »Black Lives Matter«, die eine entscheidende Rolle im Kampf gegen staatliche Repression spielen. Anders als die Bürgerrechtsbewegung des Martin Luther King werden die Bewegungen des schwarzen Widerstands mehr und mehr multiethnisch und multikulturell getragen. Intersektionalität sei das Thema der Stunde, so Jamal.

Anschließend ergriff der Bruder des 2005 in einer Dessauer Polizeizelle ums Leben gekommenen Oury Jalloh, Mamadou Saliou Diallo, das Wort. Mit der Unterstützung von Mouctar Bah als Übersetzer rief Diallo das gesamte Saalpublikum zu einer Schweigeminute für seinen toten Bruder auf. Er bedankte sich für die Unterstützung der Kampange »Oury Jalloh – Das war Mord!« und wünscht sich, dass niemand der Anwesenden jemals solches Leid ertragen muss, wie er und seine Familie es verspüren.

-

· Blog

Rosa heute

Es ist ein Theaterstück von fast erschreckender Aktualität: »Rosa – Trotz alledem«. Die Regisseurin Anja Panse stellte auf der Bühne der XXIII. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz Ausschnitte dieses Projekts vor – die Schauspieler Susanne Jansen und Arne van Dorsten in den Rollen von Luxemburg und Liebknecht, am Piano Annegret Enderle. »Solange das Kapital herrscht, werden Krieg und Rüstung nicht aufhören«, rief Jansen unter Szenenapplaus ins Publikum. Es folgte ein fiktiver, schnapsgeschwängerter und entsprechend witziger Dialog, während dem die beiden Revolutionäre die Gründung des Spartakusbundes beschließen. Beendet wurde die kurze Darbietung schließlich mit einem Lied von Luxemburgs Lieblingskomponisten Hugo Wolf.

Anja Panse geht es in ihrem Stück um den Zustand unserer Gesellschaft. »Wo ist unsere Position heute? Darüber wird nach jeder Vorstellung rege zwischen den Akteuren und dem Publikum diskutiert«, erklärte sie im Gespräch mit jW. Das macht Appetit auf mehr: »Rosa – Trotz alledem« wird in voller Länge am 27. und 28. Januar, am 15. und 16. Februar sowie am 15. und 16. März im Theater unterm Dach in Berlin aufgeführt.

-

· Blog

Solidarität mit Venezuela

Um zur Solidarität mit Venezuela aufzurufen und über die Lage in dem Land aufzuklären, nimmt eine insgesamt neunköpfige Delegation aus dem lateinamerikanischen Land an der Rosa-Luxemburg-Konferenz teil.

William Castillo, stellvertretender Außenminister der Bolivarischen Republik, wies darauf hin, dass das Land »heute vor einem Angriff des US-Imperialismus« stehe – auf militärischem, ökonomischem und politischem Gebiet. Der revolutionäre Prozess müsse deshalb verteidigt werden. Dabei gehe man den demokratischen Weg und verhandle mit der Opposition. Dies werde jedoch von den USA sabotiert. »Wir werden die Souveränität und den Reichtum des Landes nicht ausländischen Mächten überlassen«, so Castillo.

Der venezolanische Schriftsteller Luis Britto García betonte die Rolle der privaten Medienkonzerne bei der Destabilisierung des Landes. Es gebe eine »Komplizenschaft zwischen reaktionären Kräften und den Monopolen der internationalen Medien«. Trotz des Informations- und Wirtschaftskrieges habe man in den letzten Jahren aber große Erfolge erzielt: So habe man nach Kuba die geringste soziale Ungleichheit in Lateinamerika.

Carolus Wimmer, Internationaler Sekretär der KP Venezuelas rief auch zur Solidarität mit dem »Kampf der afrikanischen Völker« auf. Diesen wolle man unterstützen. »Das ist das Programm der Bolivarischen Revolution«, sagte Wimmer. Es sei wichtig sich international auszutauschen und voneinander zu lernen.

Abschließend wurde eine Solidaritätserklärung verlesen, in der von der BRD, der gesamten EU und den USA ein Ende der Einmischung in die inneren Angelegenheiten Venezuelas, der EU-Sanktionen und der Unterstützung der Opposition gefordert wird.

-

Vorstellung eines kleinen Bestsellers. Samuel Wanitsch von der Vereinigung Schweiz-Cuba spricht über das Buch »Che: Die ersten Jahre«, das im September im Verlag 8. Mai herausgekommen und dessen Auflage jetzt schon fast ausverkauft ist. Es enthält Fotos des Revolutionärs aus den Jahren 1959 bis 1964, die so noch nie zu sehen waren. Sie entstammen dem Archiv der Granma, aufgenommen von »kubanischen Journalisten der ersten Stunde«, wie Wanitsch erzählte. Kurz nach der erfolgreichen Revolution erscheine Che Guevara hier als »Schaffer und Lernender« und eben nicht als der einsame Kämpfer, zu dem er heute gerne stilisiert werde.

Die Vereinigung Schweiz-Kuba hatte der Granma bei der Digitalisierung ihres riesigen Archivs geholfen, wobei sie dann auf diese Fotos gestoßen waren. In der Schweiz wurden sie im Rahmen einer Ausstellung an neun Orten gezeigt, in Großstädten wie auch in kleineren Orten in den Bergen oder – als Kunstaktion – im Wald. Höhepunkt wurden sieben bewegende Auftritte von Aleida Guevara, der ältesten Tochter des Che, die im vorigen Jahr organisiert wurden.

Für das Buch »Che: Die ersten Jahre« begeistert sich auch Fabio Celestini, ehemaliger Fußballnationalspieler der Schweiz. Wanitsch sagte über ihn: »In der Bundesliga kann man seinen Kopf nach zehn Jahren nur noch frisieren, Fabio Celestini benutzt ihn noch – zum Denken.« Er hat nur ein Tattoo auf dem Oberarm: ein Foto von Che.

-

Am Freitag verurteilte das Außenministerium Kubas die von »Hass und Respektlosigkeit« geprägten jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump und die Politik der USA gegenüber afrikanischen und anderen Ländern. Der kubanische Philosoph und Historiker Enrique Ubieta Gómez verlas diese Erklärung vor seinem Referat über die Beziehungen des revolutionären Kuba zu Afrika. Er erinnerte daran, dass bereits 1961 50 kubanische Ärzte die algerische Befreiungsbewegung im Krieg gegen Frankreich unterstützten. Zur Zeit der Revolution auf der Karibikinsel waren dort 3.300 Ärzte tätig, heute sind es 85.000.

Ubieta erinnerte an die zahlreichen Internationalisten Kubas, die bewaffnet, vor allem aber als Mediziner in Afrika arbeiteten, etwa während der Ebola-Epidemie in Westafrika 2014. Damals beschränkte sich die westliche Hilfe darauf, die Epidemie von den Vierteln der Reichen fernzuhalten. Konflikte zwischen westlichen Helfern und Einheimischen, so Ubieta, waren insofern immer Klassenkonflikte. Fidel Castro habe 1998 die medizinische Solidarität Kubas auf neue Grundlagen gestellt, daraus sei ein Gegenmodell zum Neoliberalismus, zu militärischer Intervention und imperialistischer Geopolitik geworden. In der kubanischen Gesellschaft habe das zu einer Stärkung sozialistischer Werte geführt. Das Siegesgeheul westlicher Medien sei zu früh gekommen. Kuba habe ein punktuelles Problem aus revolutionärer Perspektive aufgegriffen und gelöst.